以往的電視劇,稱呼皇帝的女兒,為「格格」,但其實不太正確。應該稱呼為「公主」才對,其實「公主」,也是滿人入關中原後,因為對皇帝女兒沒有一個稱呼,學習了過往皇室,延用「公主」的名諱,也算是有學習到漢文化啦。

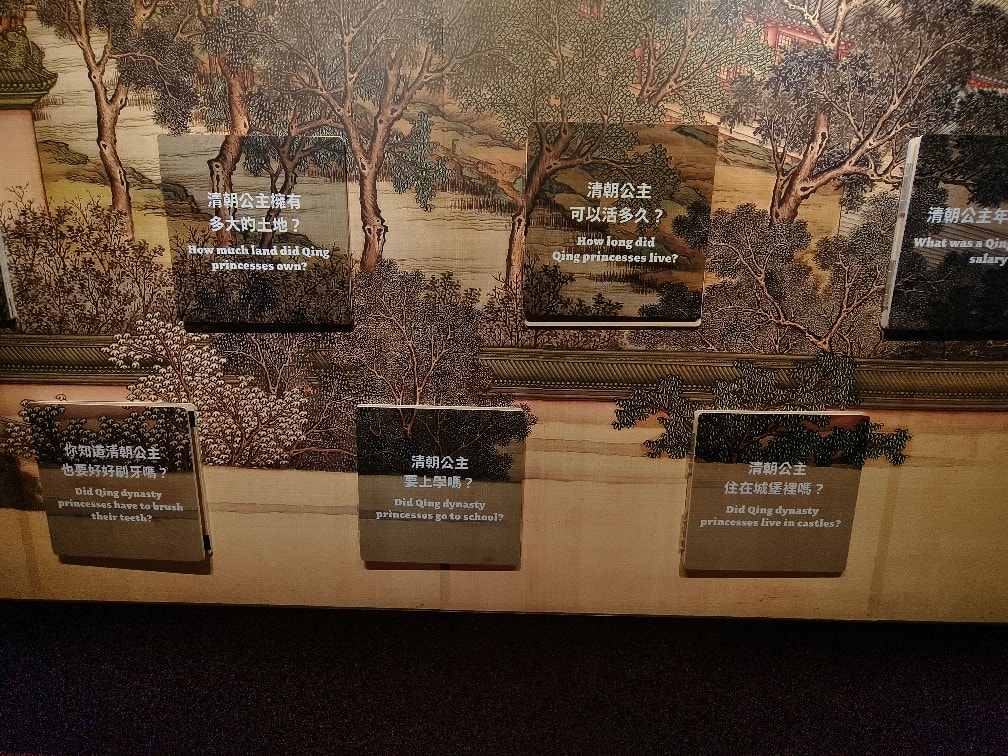

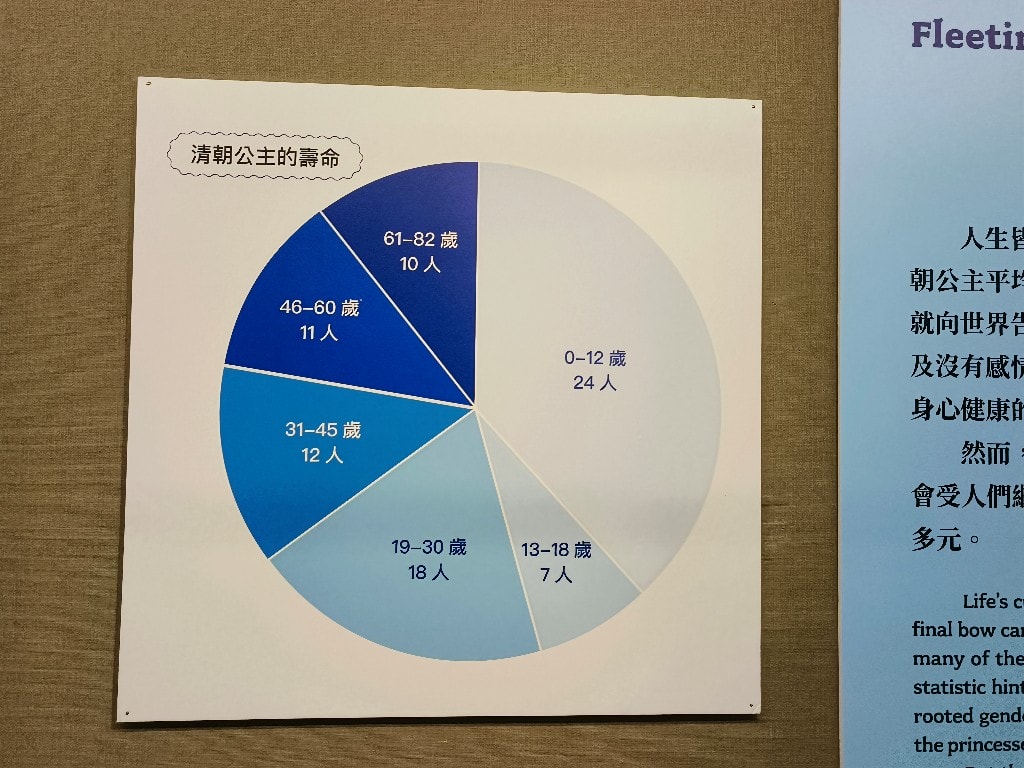

身為皇帝的女兒,但清朝的公主,壽命平均並不長,人均 26 歲,這麼短暫的生命,是怎麼燦爛開花後殞滅的呢?除去古代醫療不發達外,這些算是當時最尊貴的女子之一,為什麼活不長久呢?本次特展替這些在歷史上的「無聲之聲」,說出了她們尊貴不凡與眾不同的一生。

故宮博物院地址、門票、開放時間、官網

- 地址: 111台北市士林區至善路二段221號

- 故宮博物館門票:台灣人 150 元

- 開放時間:09:00–17:00

- 官網

- 特展資訊:展期到2024-12-01

- 特展專人導覽報名:113年09月29日~10月27日,每週日 15:00。開放10個名額線上預約申請。(另當日提供10個名額現場登記,共20人)

清朝公主的稱呼與身份

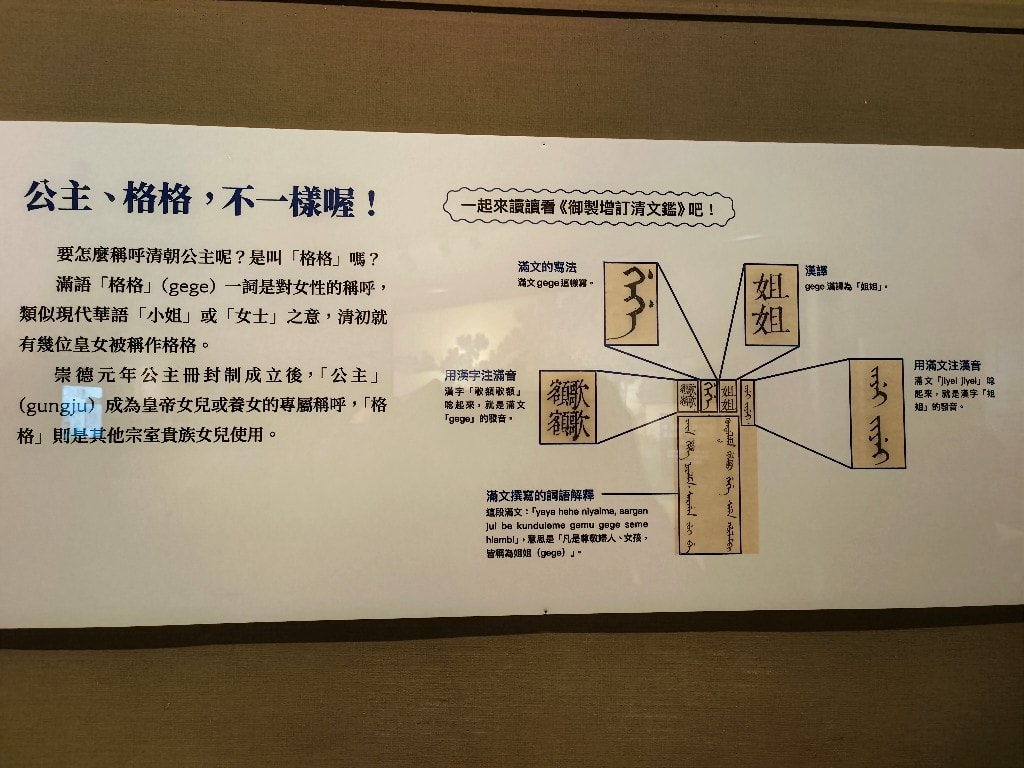

皇帝的女兒被稱為公主,這是她們特殊身份的象徵。那麼,清朝的公主應該叫什麼呢?是叫公主、格格,還是本名?

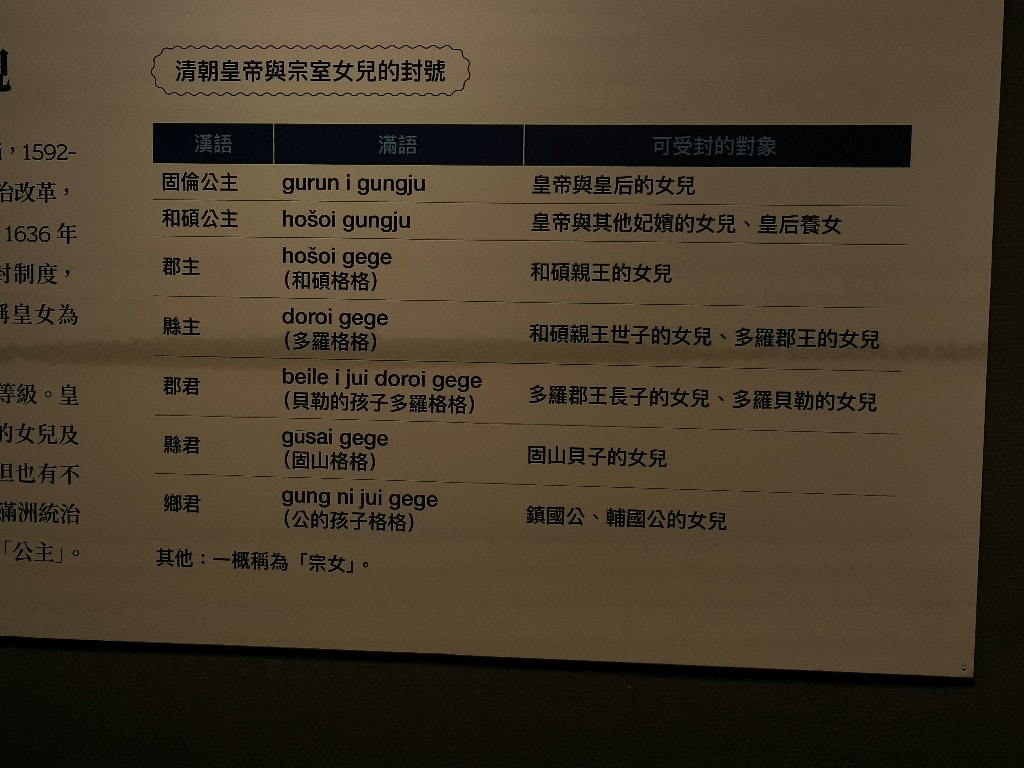

根據18世紀滿漢文交換的辭典,公主的滿語稱為“格格”,但這個稱呼更多用於親屬中的姊妹或小姐。真正的公主,作為皇帝或統治者的女兒或養女,並不能隨便被稱為格格,這是一個需要一定身份才能使用的稱號。事實上,近代電視劇中普遍用“格格”來稱呼公主並不正確。

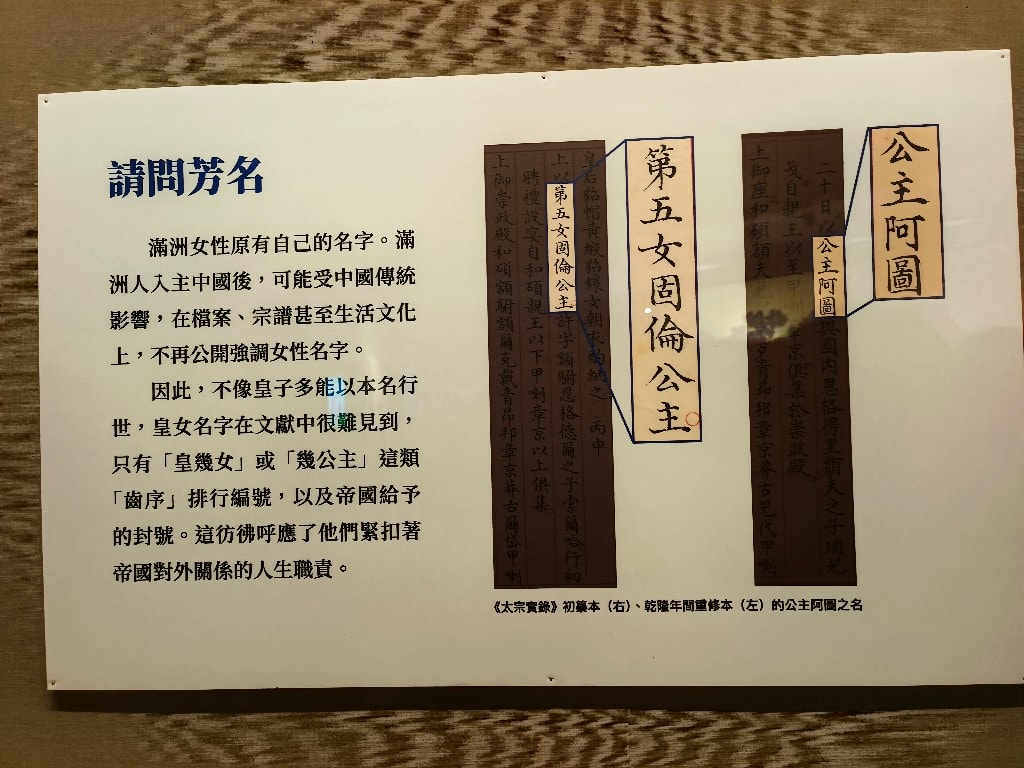

公主有本名,但在後世的文獻中很少留下來,通常只看到她們的封號,例如“固倫公主”。其中的“固倫”代表職位,而“兒孝”則是封號。關於她們本名的缺失,有兩本史書記載,第一本為初行版,另一版本為修釋版。

修釋版中只記錄封號,而初行版提到公主的名字,這或許與滿洲人進入中國後受到儒家文化影響有關。當時的社會偏向重男輕女,女性的名字和行為並不被重視,因此許多公主的本名被歷史洪流削弱或隱沒。

公主的日常與學習

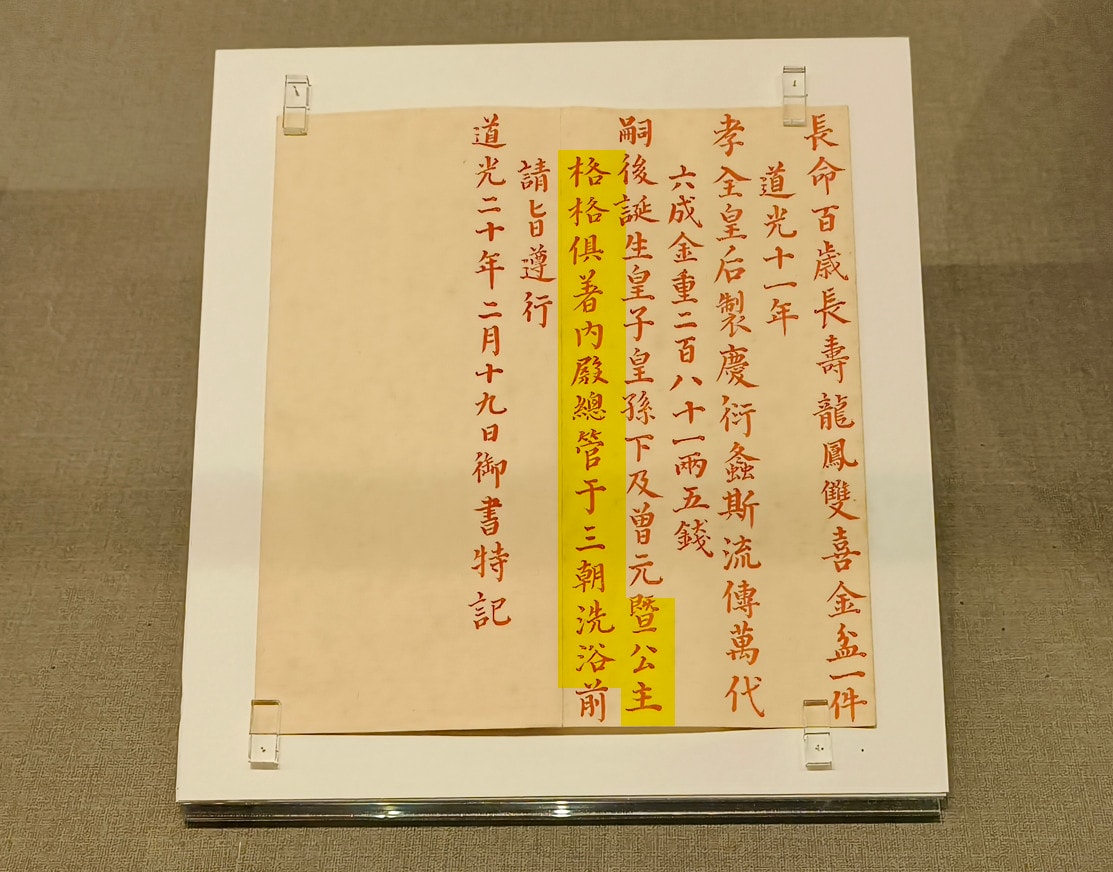

無論在民間或皇室,小孩出生後第三天才可以進行洗三禮(洗澡)。

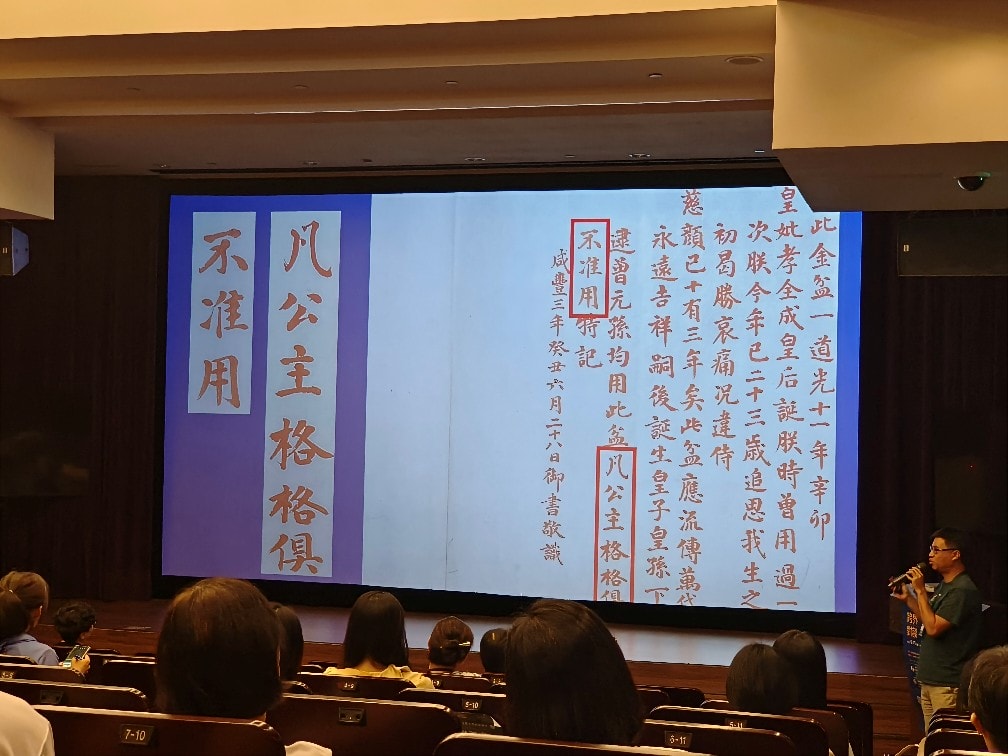

道光皇帝下了一道禦旨寫:無論男女,每個皇子皇孫皇女,只要到出生滿三天,就都可以來用這個金盆進行洗三禮,講是這樣講,但也沒有真的記錄,女子出生 有用到這個金盆。

八卦的就是,道光的兒子,咸豐,在就位後,下旨女子不準用這個金盆(打自家老爸的臉)。

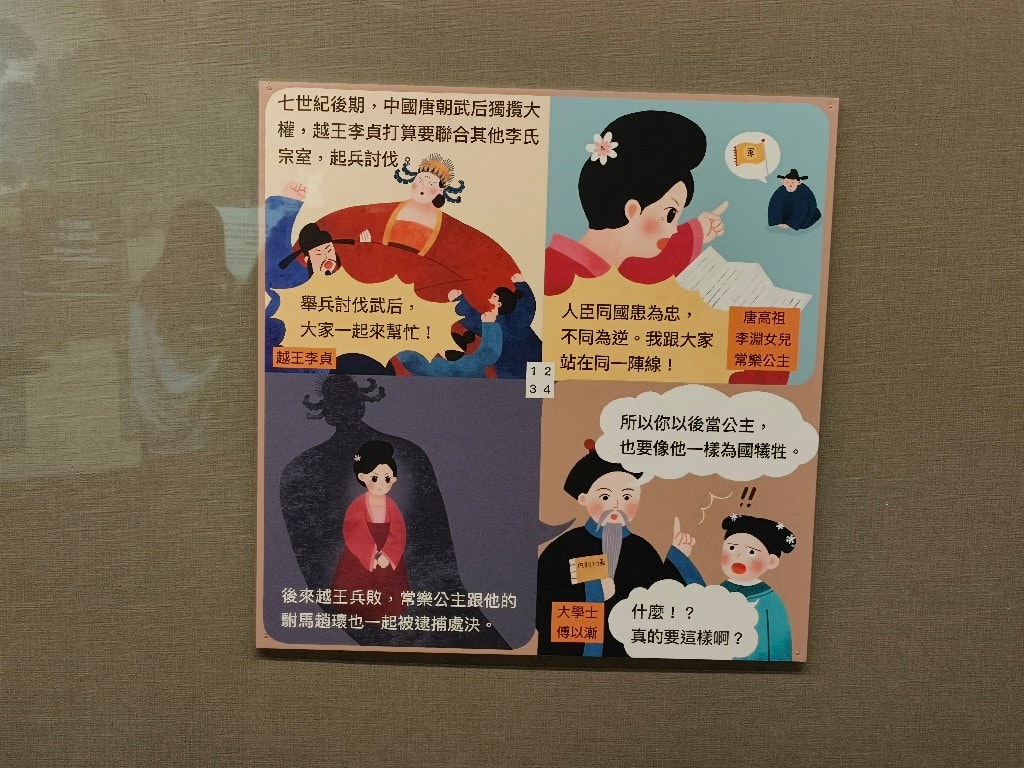

關於公主的學習過程,雖然男性皇子的學習歷程有詳細記載,但公主的學習情況則較少。清朝公主,要學習其他朝代有名公主當榜樣(有夠卷,卷自己人不夠,還要學以前朝代)。

清朝公主的婚姻與生活

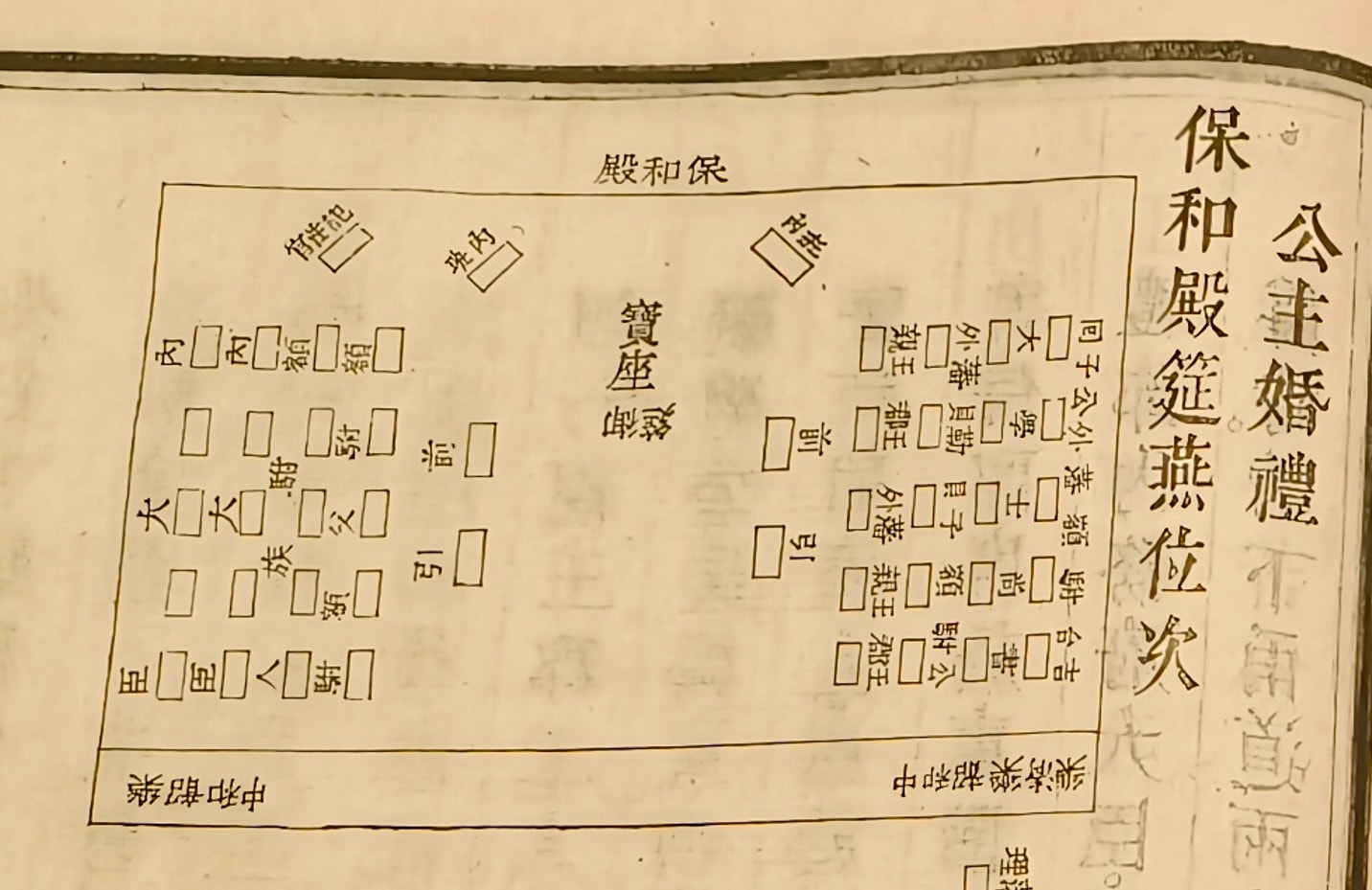

公主的婚禮場面十分隆重,史書上記載她們“下嫁”時的過程。大清會典圖中甚至可以找到公主婚禮時寶和殿的座位表,所有官員都按照規矩入座,但公主本人並不出席這些正式場合,因為這是男性場合,高官大臣、額駙、額駙親人,都是男子出席,公主從自己的居所殿,準備坐嬌子出嫁。

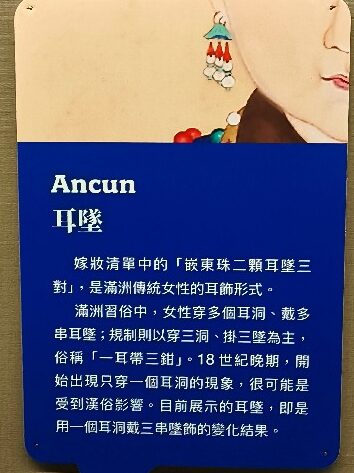

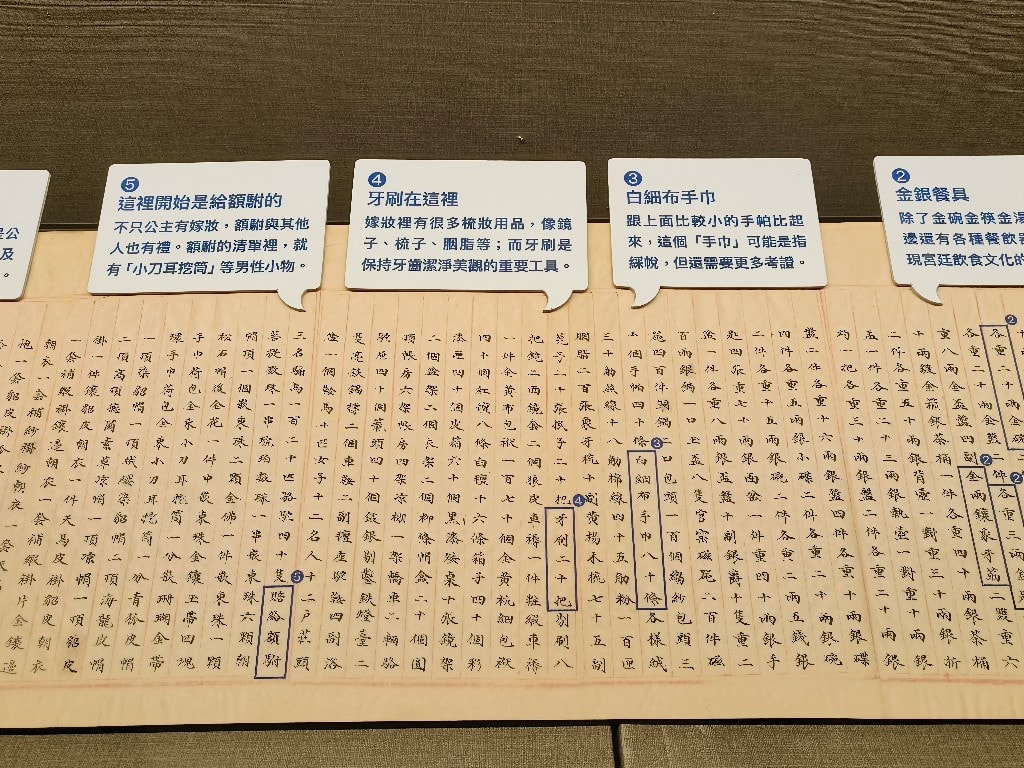

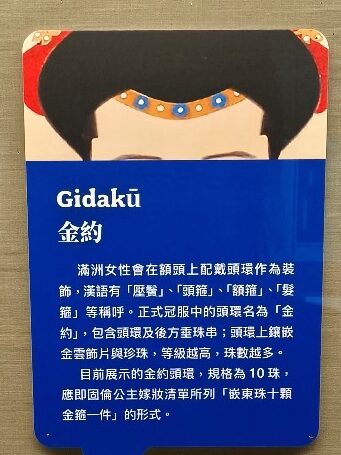

嫁妝包括動產與不動產。動產部分如珠寶、衣物等,記錄精確,內務府負責幫公主準備所有嫁妝。

首飾衣服照清單描述,有寫珠珍,鑲十顆,珍珠也確實是十顆。

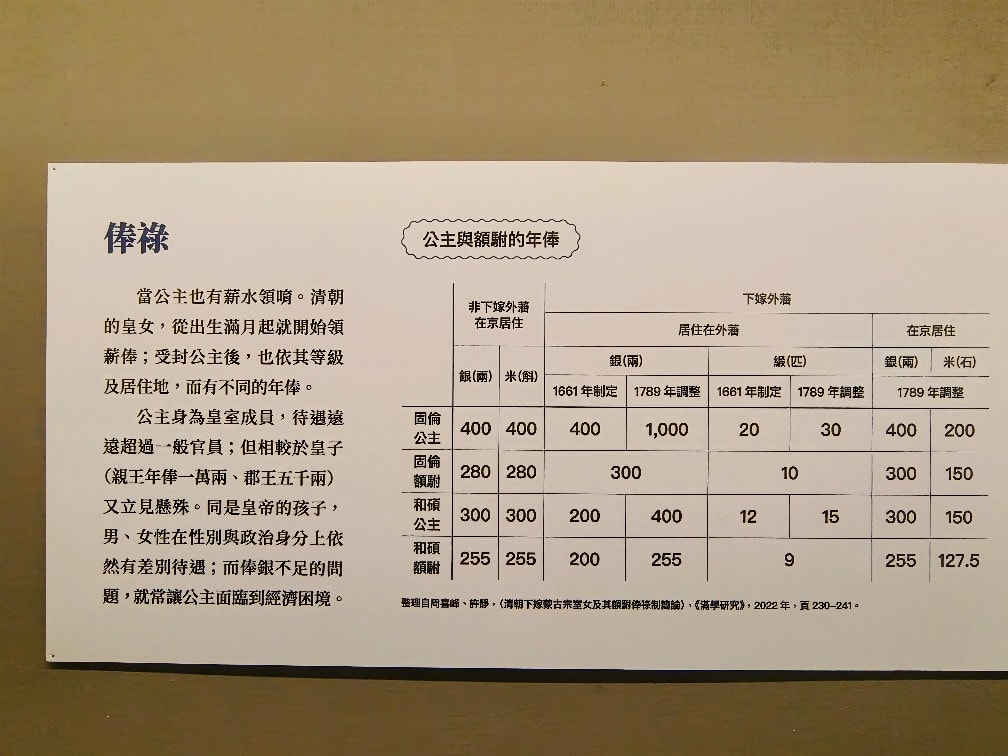

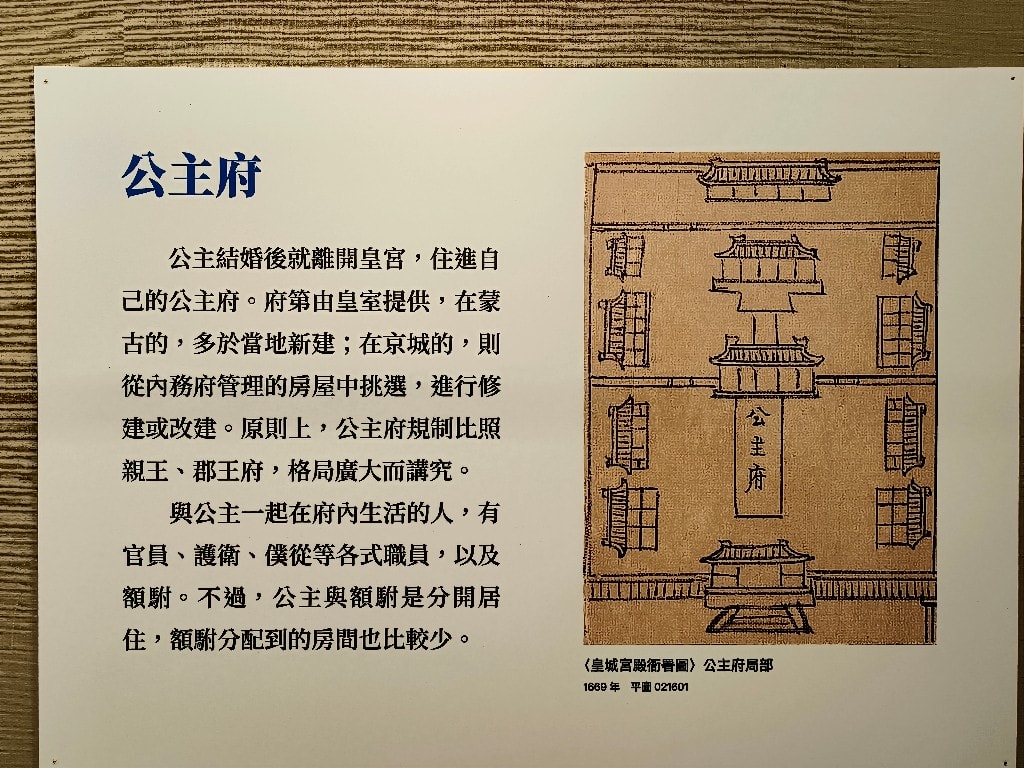

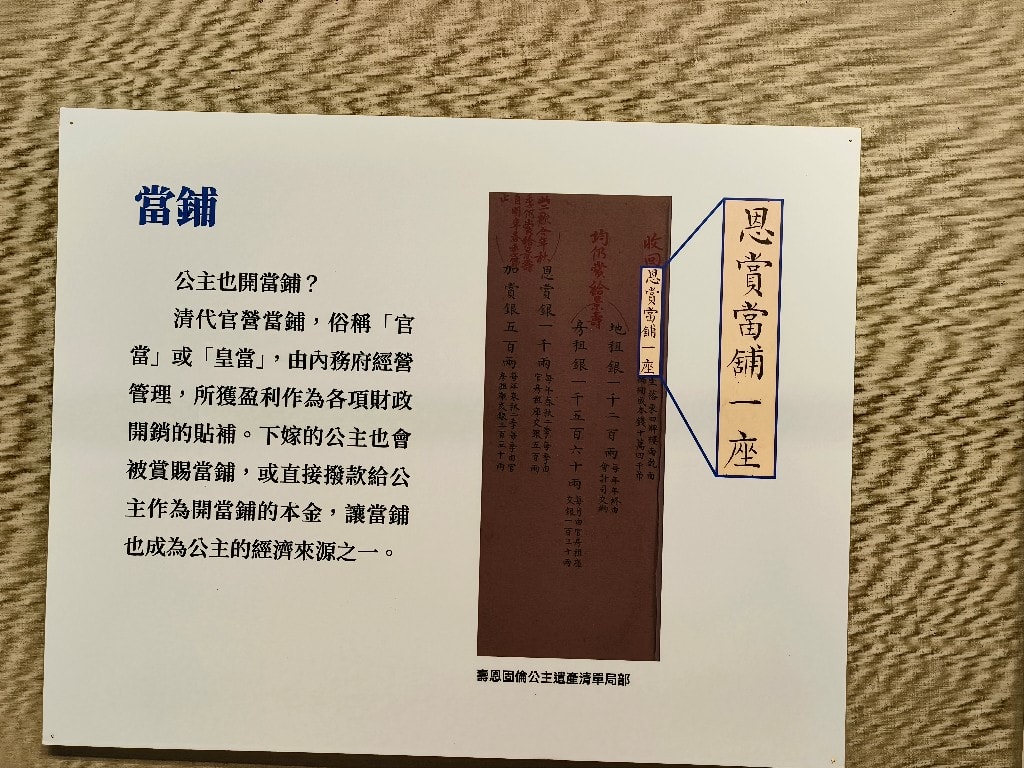

公主府規模很大,比照親王,公主下嫁後不住能皇宮,朝庭會撥薪水給公主,但據聞薪水不太好,公主的手頭很緊,所以會給一些不動產生利息,像也有當舖。

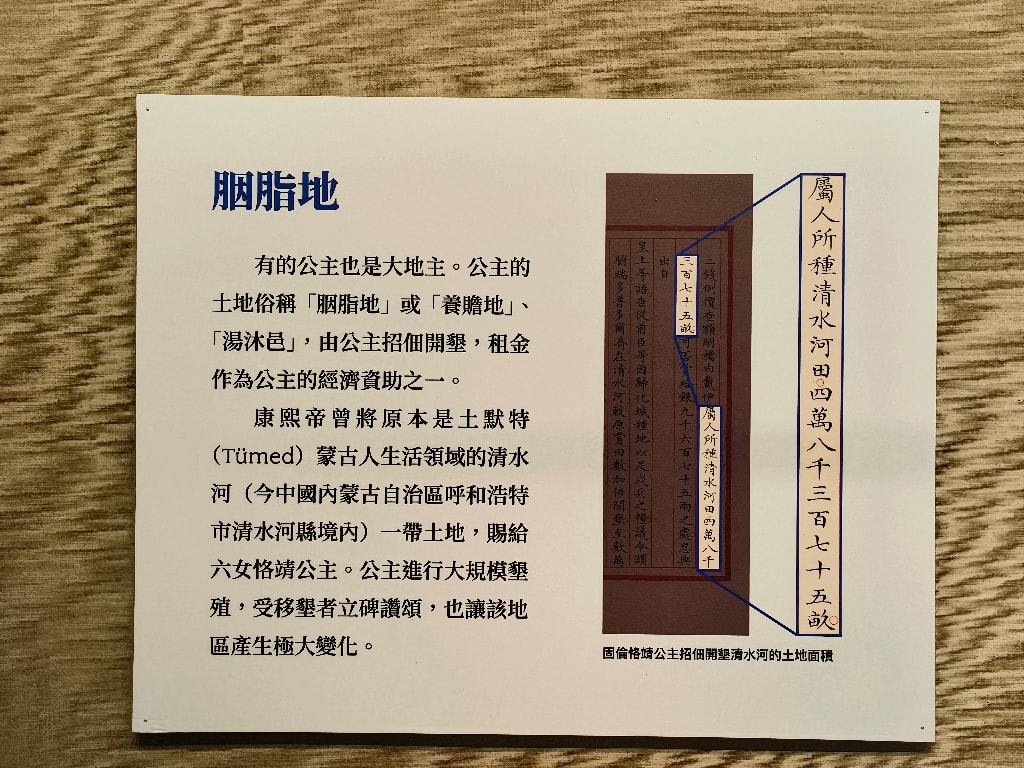

除了當舖之外,胭脂地指的是土地,土地怎麼應用看公主,大多是出租給佃農,佃農要付租金,填充日常支出。

有時公主會被分配到蒙古的土地,並派遣漢人去開墾,這些收入用來支持她們的日常開支。歷史上,甚至有漢人為了感謝公主幫助開發土地而立碑紀念。

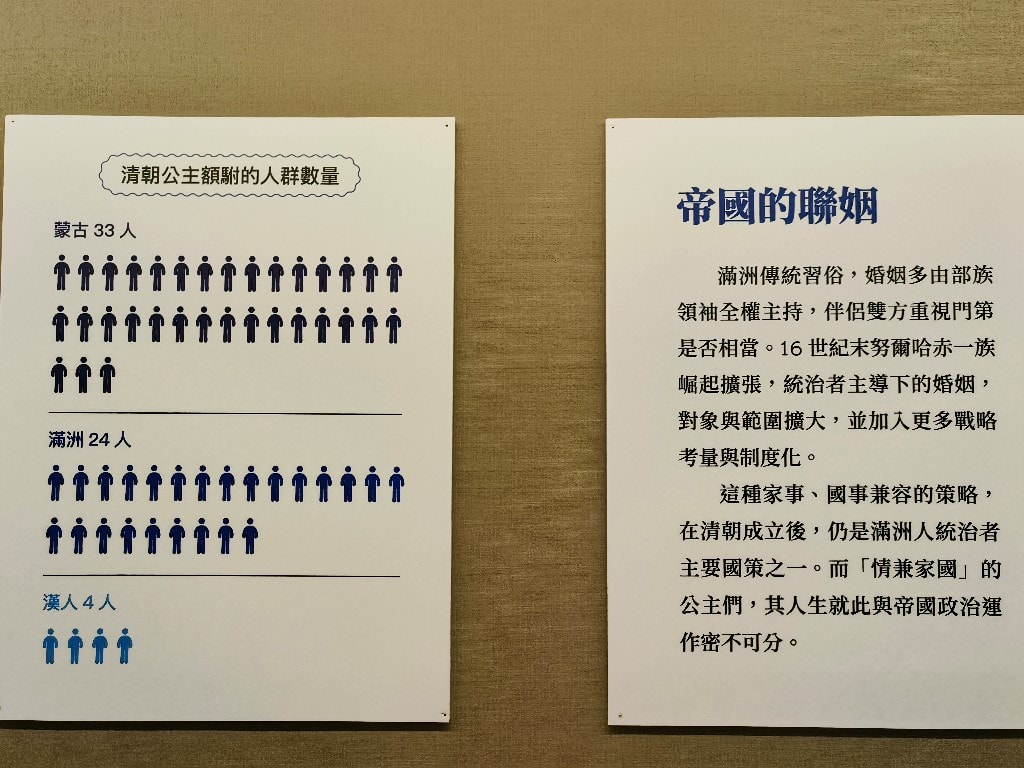

土地開發很辛苦,沒有想像中簡單,有一些原住民在土地上游牧,給公主土地,就是想要透過公主去拓荒,擴展清朝的範圍,清朝規劃與部落連結,公主的連姻就是來打通清朝範圍,宣揚清朝國威。

政治婚姻與壽命短暫

清朝的公主通常在 14 到 16 歲時出嫁,但她們的婚姻多是政治聯姻,並非出於自由戀愛。這種婚姻往往脆弱,容易引發矛盾。相對於男性,皇子卻存活得很長。

公主的平均壽命較短,約 26 歲,有近半數公主在 12 歲之前夭折。這與當時的醫療條件差、以及公主們承受的政治與經濟壓力有很大關係。

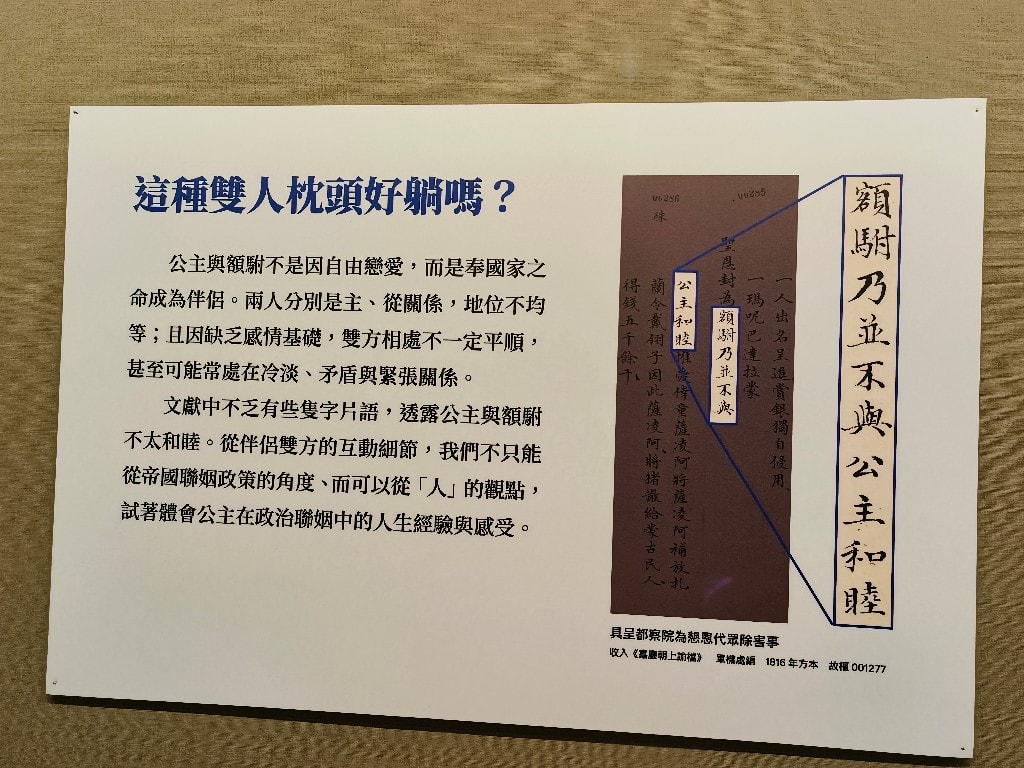

聯姻是公主一生中最大任務,聯姻是被配對的,不是自由戀愛,兩個人的關係很薄弱,容易有衝突。

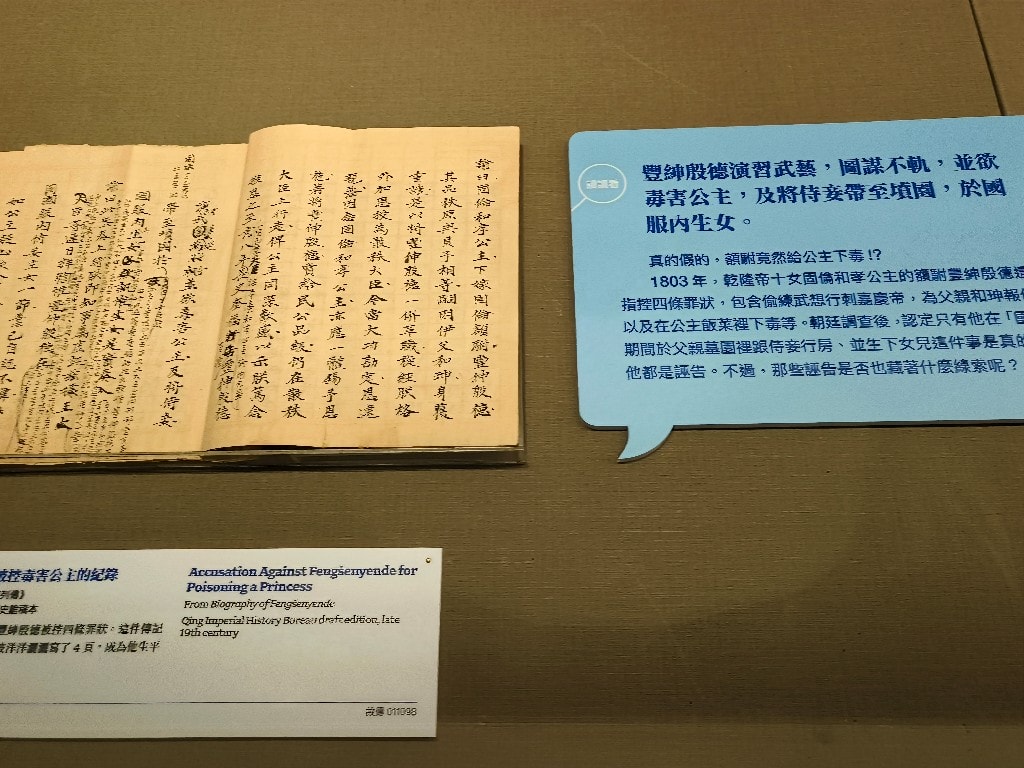

展出的文獻中有兩件頗為刺激的資料。其中最引人注目的部分,很像藍色蜘蛛網似的情節。前隆的第十個女兒嫁的額附(”額附”就是滿洲語的姊夫),而這位額附的父親正是權勢顯赫的和珅。然而,和珅因得罪嘉慶帝,被處死。這使得額附成為了皇帝的“殺父仇人的妹夫”,可以想像他內心的衝突與不安。

文獻中記載,額附後來被控四大罪狀,包括偷偷練武、企圖刺殺嘉慶、甚至試圖下毒毒害公主。然而,這些罪名似乎更多的是誣告。當時的記載極其具體,讓人懷疑這些指控可能是因為額附與公主相處中的矛盾被誇大,或是朝廷內部權力鬥爭的產物,借題發揮,捏造了這些不實的指控。

這段歷史反映了清朝宮廷內部的複雜權力博弈,權臣與皇室之間的微妙關係,甚至連公主與額附的婚姻都無法逃離這樣的政治漩渦。

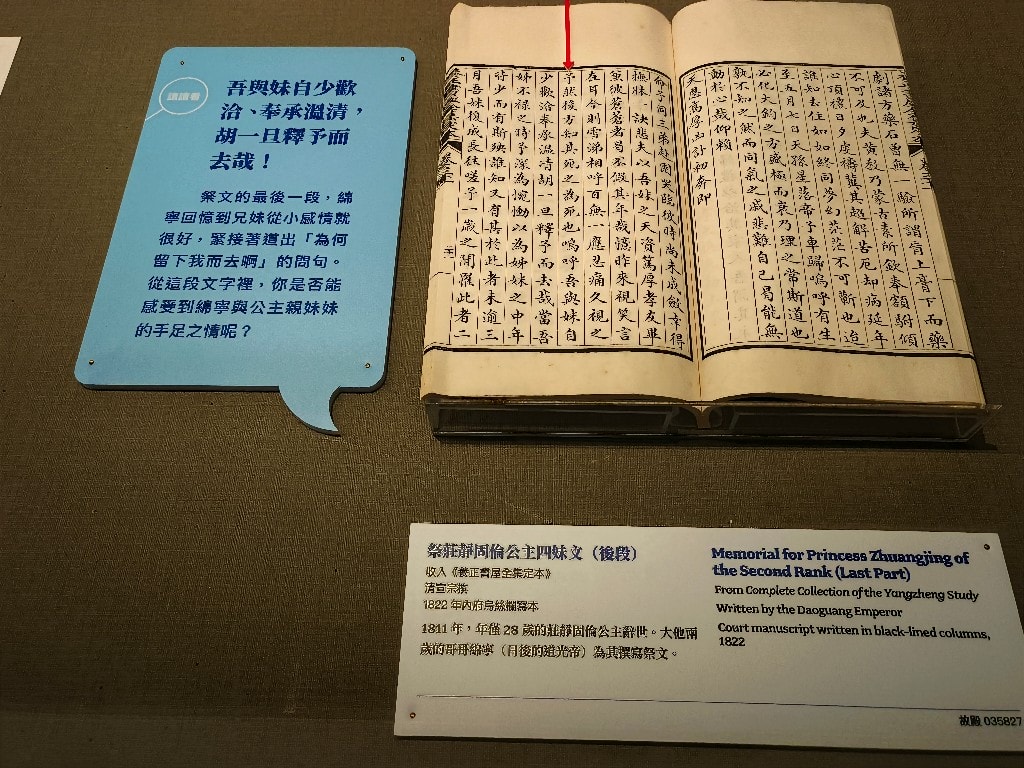

上圖是後來的道光,在唉嘆自己的姊姊,很早就辭世,不過皇帝都是這樣的生物?生了女兒後,也樣把女兒派去聯姻了。

聽完策展人的導覽後,緊接著是座談會,再聽一次策展人聊,如果公主出生在現在,在性平意識抬頭的當時,會是怎樣的光景呢?

觀點一:若我是皇子呢?

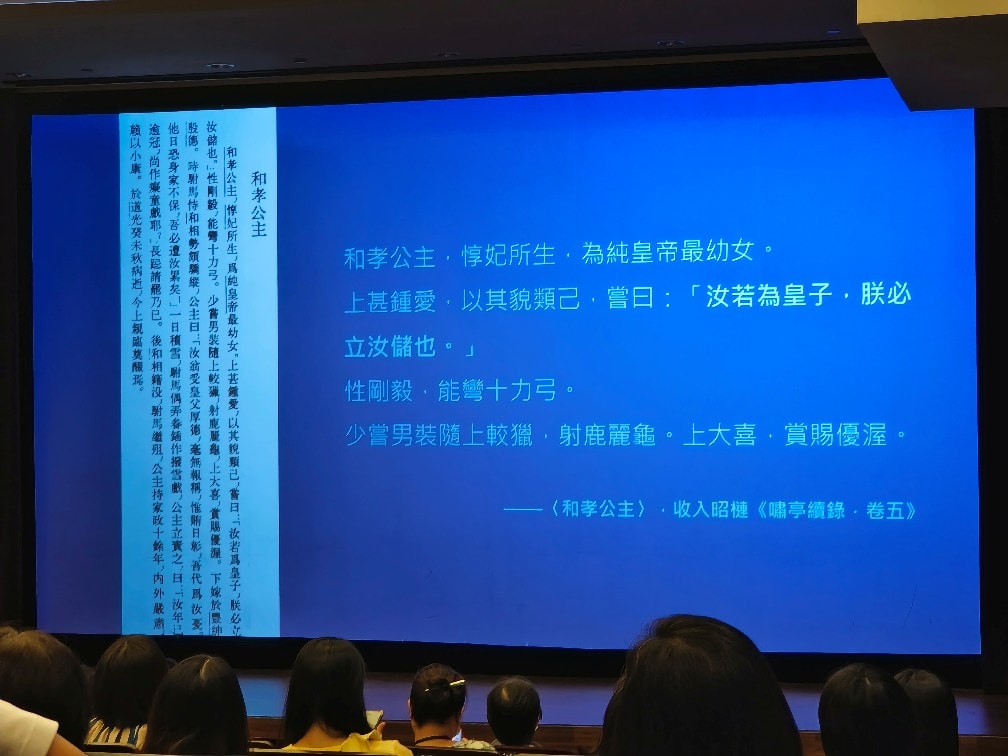

作為皇子,尤其是在清朝,男女待遇上的差別是非常顯著的。弘曆(乾隆帝)的第十個女兒和孝公主是他在65歲時所生的女兒,深受寵愛。本來按照規定,只有皇后所生的女兒可以封為固倫公主,其他妃嬪所生的公主只能封為和碩公主。然而,因為乾隆特別喜愛這位女兒,她被破格封為固倫公主。

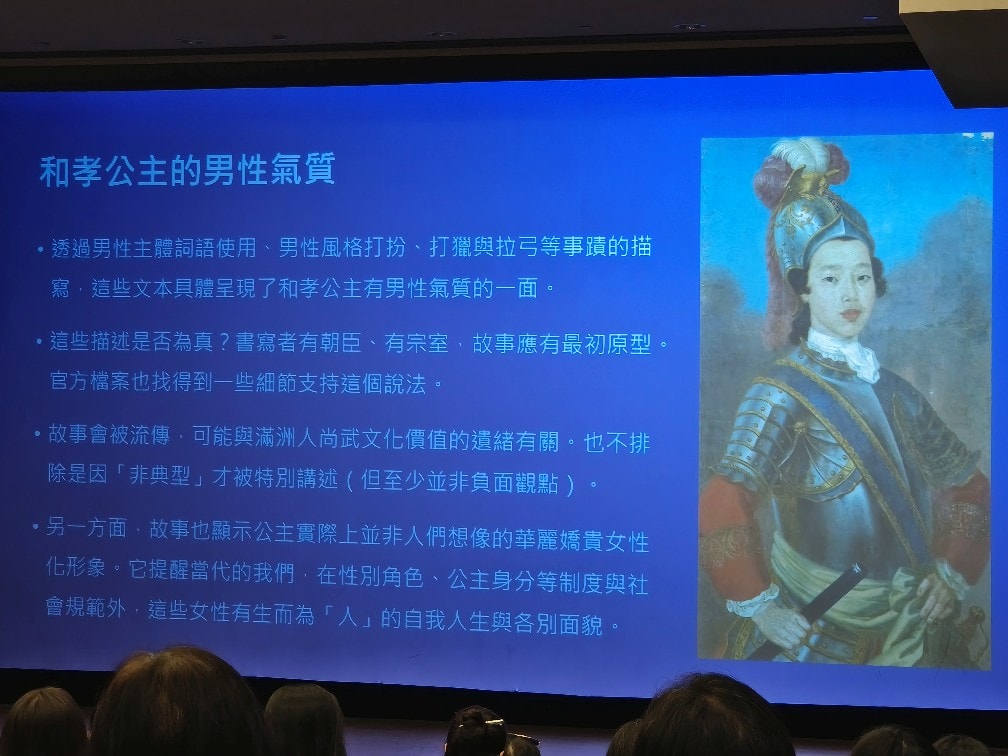

有民間傳聞稱,和孝公主小時候喜歡穿男子的服裝,行為舉止也像男孩,讓人覺得她是一個超越傳統性別框架的角色。只是,這些故事來自民間文本,並非官方記載,因此它們的真實性難以考證,但這些民間故事確實為和孝公主的形象增添了更多層次。

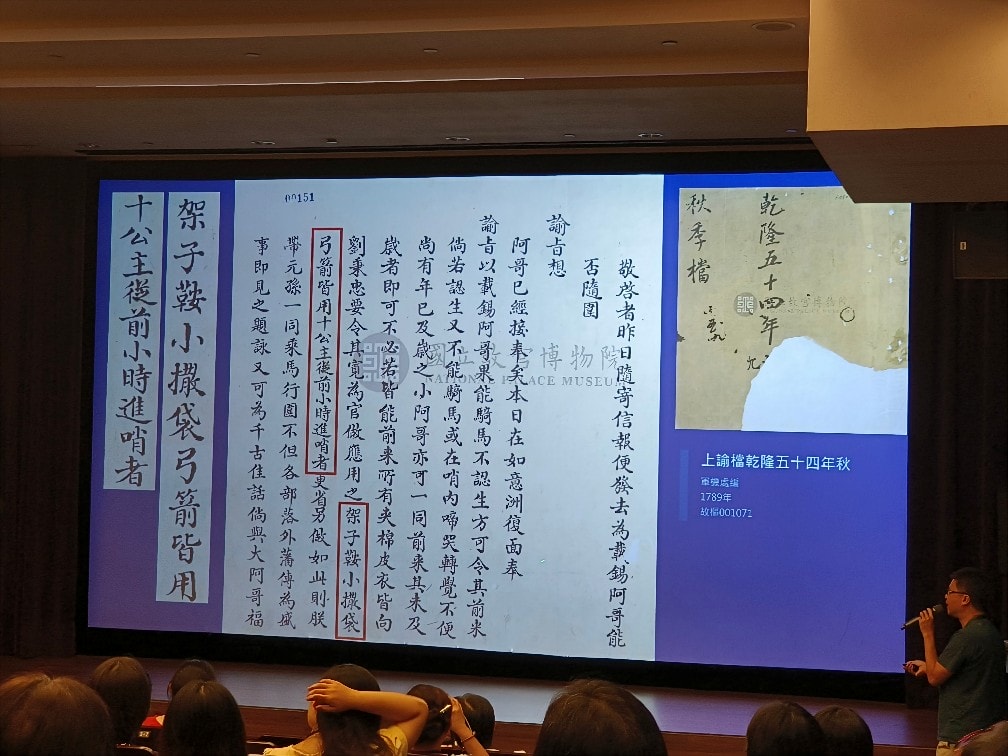

根據官方檔案《上諭檔》的記錄,和孝公主還展現了她在狩獵方面的才華。她不僅擅長射箭,還留下了用來打獵的弓箭,這在當時是一件非常不尋常的事。相對於一些小皇子在打獵時因害怕而哭泣的表現,和孝公主展現了堅毅的性格和勇氣,這讓她在乾隆帝心中更具特別的地位。

皇子的地位與公主相比明顯不同,特別是在資源分配上。例如,道光皇帝設立的金盆洗三禮,是用來為皇室新生兒進行洗禮的傳統儀式。皇子和皇孫可以申請使用,但咸豐皇帝時明確規定公主和格格不允許使用這個金盆。

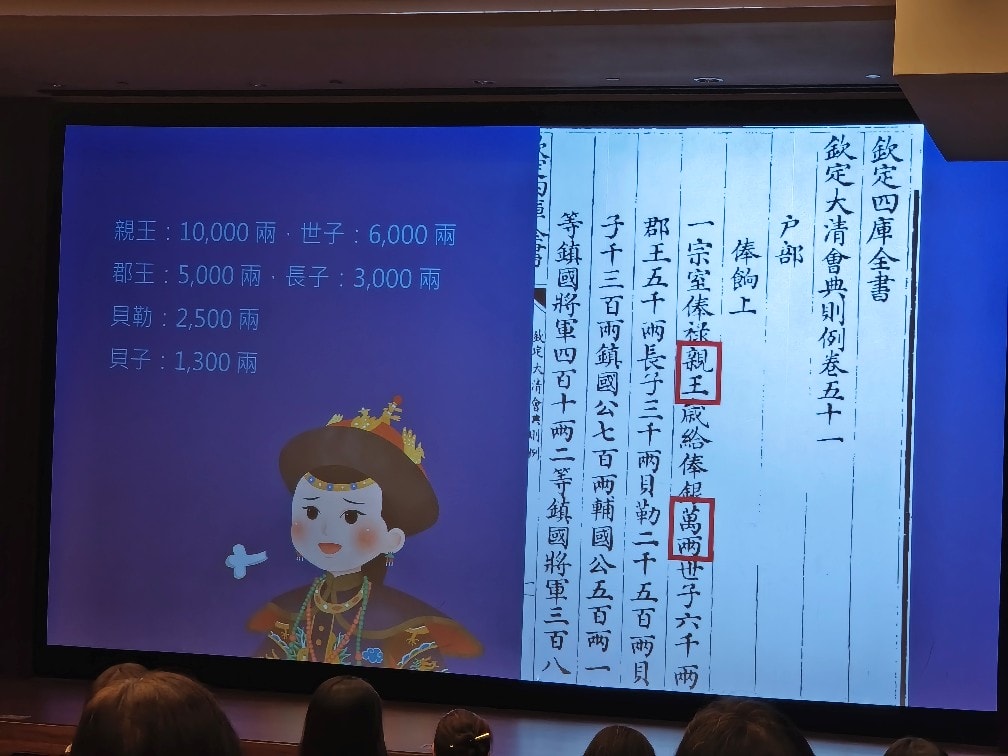

此外,固倫公主的年俸為一千兩白銀,但一品官員卻只有 180 兩,這些待遇體現了她們的尊貴地位。但即使如此,清代的皇子地位和宗室中的男性官員仍然比公主高出許多。

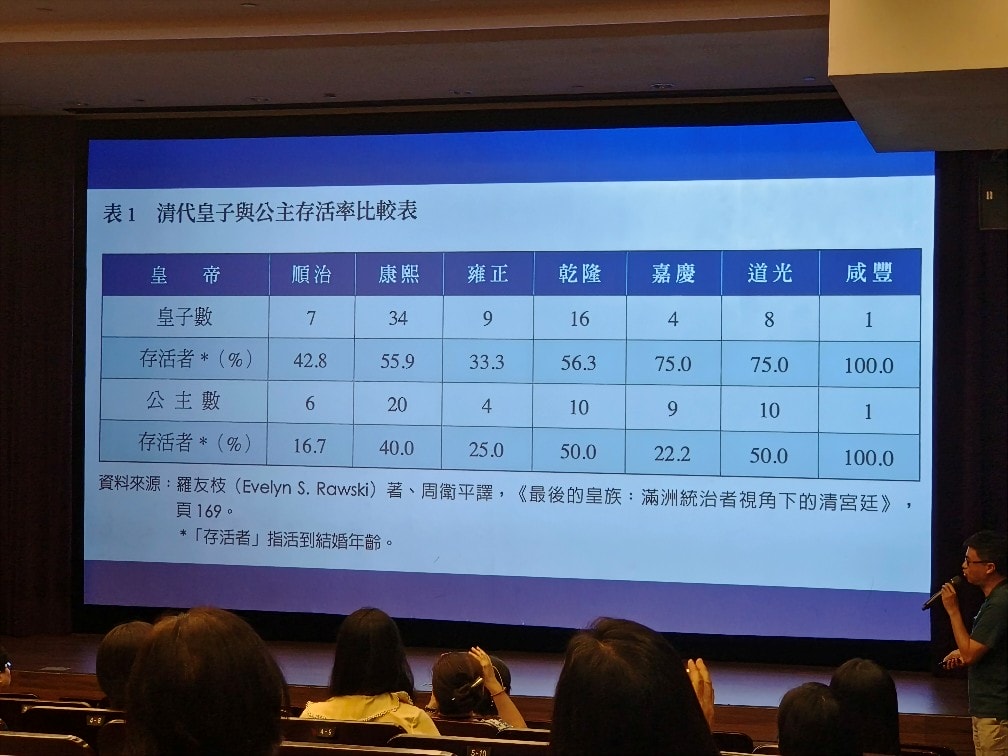

清代皇子與公主的存活率比較

清朝皇子與公主的存活率也存在顯著差異。由於東亞文化中的男尊女卑傳統,男性皇子的健康和成長常常受到更好的關注與照顧,而女性則處於次要地位。

這種差異直接反映在清朝公主的平均壽命上,許多公主在 26 歲之前就夭折,顯示出公主在生命中面臨更大的壓力與挑戰。

觀點二:公主的生命故事

和孝公主嫁給了權臣和珅的兒子,這是一段典型的政治聯姻。在這段婚姻中,和孝公主展現了許多帶有男性氣質的行事作風。有民間傳說稱她小時候喜歡穿男子的衣服,甚至在宮廷生活中表現得很有男子氣概,這些故事給她增添了更多的神秘感。

官方記載中,和孝公主還擅長打獵。根據上諭檔案的記錄,當其他小皇子在打獵時表現得害怕哭泣時,公主卻能熟練使用弓箭,展現出她非凡的能力。這些故事不僅使她的形象更加豐滿,也顯示了她在男性為主的環境中如何展現出自己的獨特性。

原來公主沒有想像中的這麼無憂無慮

座談會後,我問了一些常看電視劇或小說的雜七雜八問題,沒有繼承皇位的其他皇帝兒子,他們有的變親王,或是有繼承爵位,他們的兒子也會跟著世代轉移,爵位雖然被降級,但還是可以繼承,那公主還有爵位給小孩嗎?當然是沒有,除非皇帝發話可以留下續住公主府,不然公主府最多住到額附過世,就會被回收。不動產只是使用權,死亡就會繳回國庫。金冊也是一樣,死亡會繳回國庫重新融解。

在京都死亡的公主可以葬在皇家墓園,那和親在外蒙古地區的公主,過世怎麼辦?死亡的公主就近看額附所在地,清朝會給經費蓋陵墓。

本次有同為導覽愛好者,跟我分享這次特展資訊,還有策展人親自導覽,感謝好友通知有這麼有趣的活動。

回顧公主的歷史,現代人對她們的了解大多來自於電視劇、小說和展覽,然而實際上,她們的真實面貌在歷史檔案中是極為片段的。我們對她們的生活、想法和行為知之甚少,但她們確實是歷史的一部分,值得我們重新思考她們的角色與影響。

透過一些展出物件,公主的面貌,在檔案中很片斷的被記載,大多數人對清朝的公主,都是透過大眾電視、小說、展覽,畫作背後,來想像公主是怎麼樣的模樣。

儘管清朝的公主貴為皇族,但她們的待遇和地位仍遠不及皇子,無論是從生活資源的分配,還是政治影響力上看,這種差異是根植於東亞傳統文化中的性別不平等。即使一些公主,如和孝公主,在宮廷中展現出男性般的氣質與能力,她們最終仍無法逃脫政治婚姻和早逝的命運。