故宮為什麼叫故宮。台灣故宮博物院,全名國立故宮博物院,位於台北市士林區,成立於1965年。故宮博物院保存了大量來自中國歷代的文物與藝術品,是世界四大博物館之一。

其收藏品涵蓋五千多年的中國歷史與文化,主要來自原北京故宮博物院。著名展品包括翡翠白菜、毛公鼎、肉形石等,這些珍貴文物吸引了無數國內外遊客前來參觀。博物院的設計融合了傳統中國宮殿建築風格與現代設施,提供了豐富的學術資源與展覽活動,致力於推廣與保存中華文化遺產。

故宮博物院地址、門票、開放時間、官網

- 地址: 111台北市士林區至善路二段221號

- 故宮博物館門票:台灣人 150 元

- 開放時間:09:00–17:00

- 官網

開放免費參觀節日

1月1日元旦、元宵節、5月18日國際博物館日、9月27日世界觀光日、10月10日國慶日。

故宮導覽 APP 免費下載

沒有預約到真人導覽,不用花費 150 元,下載 APP,跟現場借語音導覽,一模一樣。

故宮典藏資源

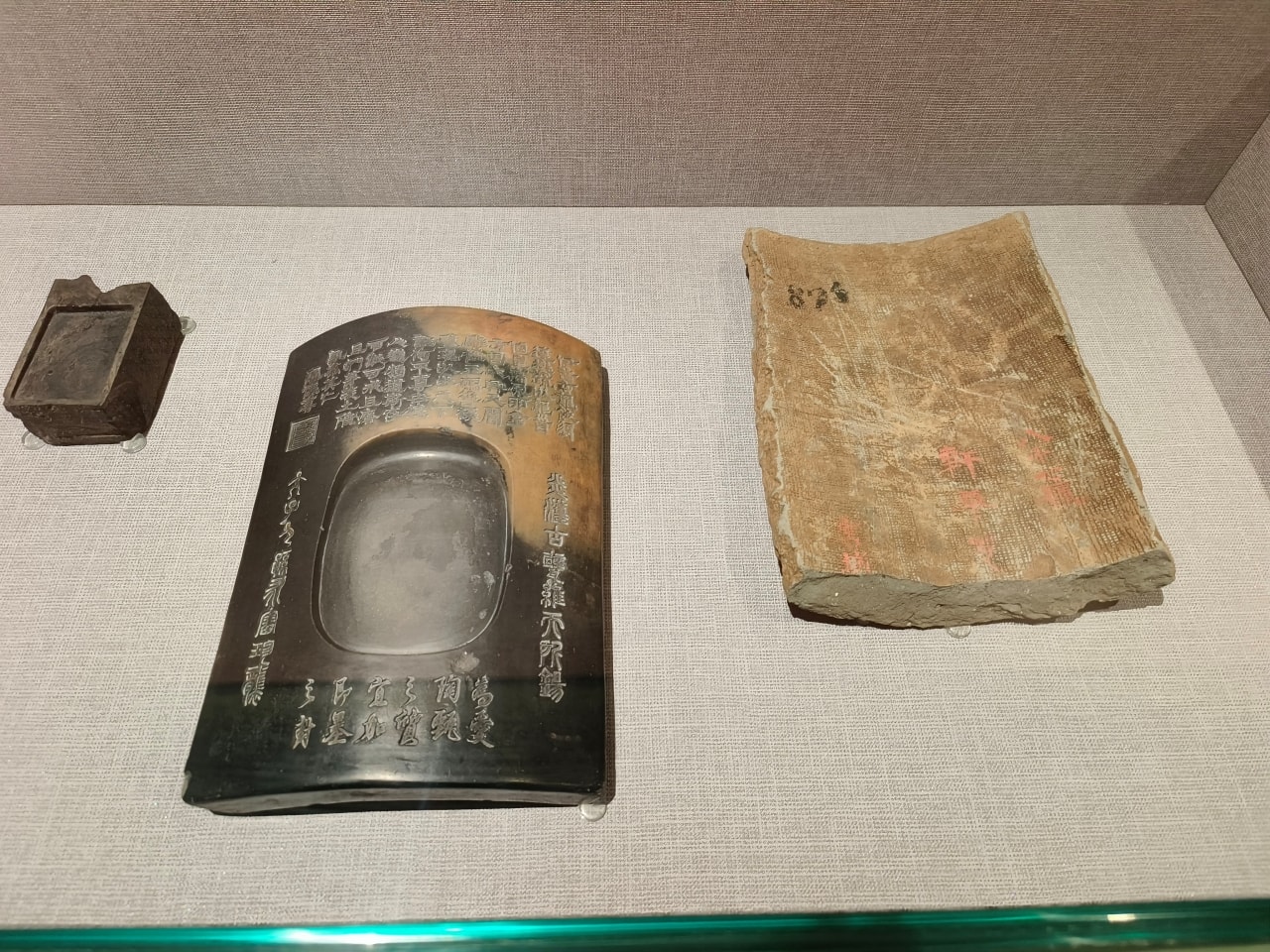

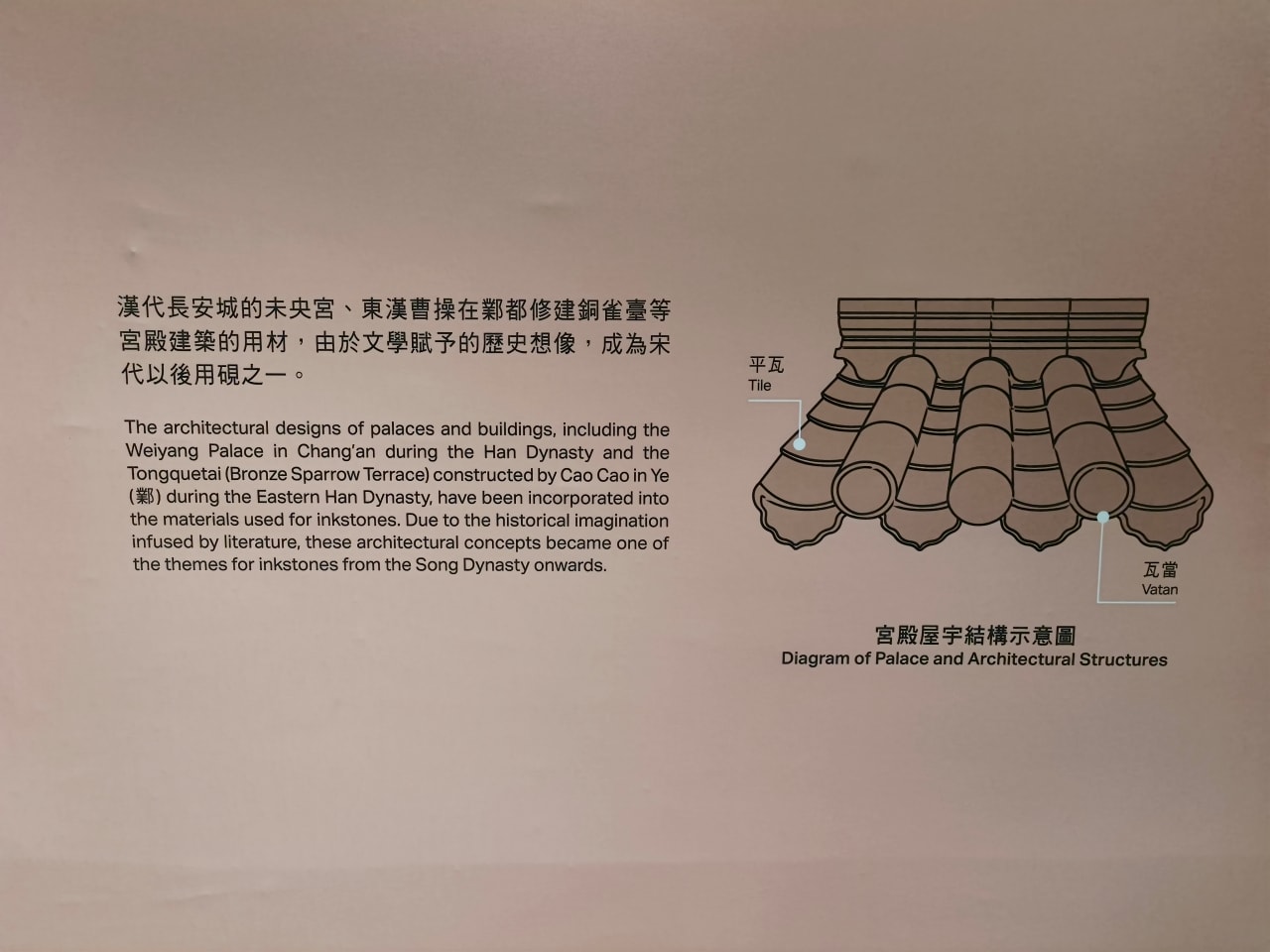

愛硯成痴特展

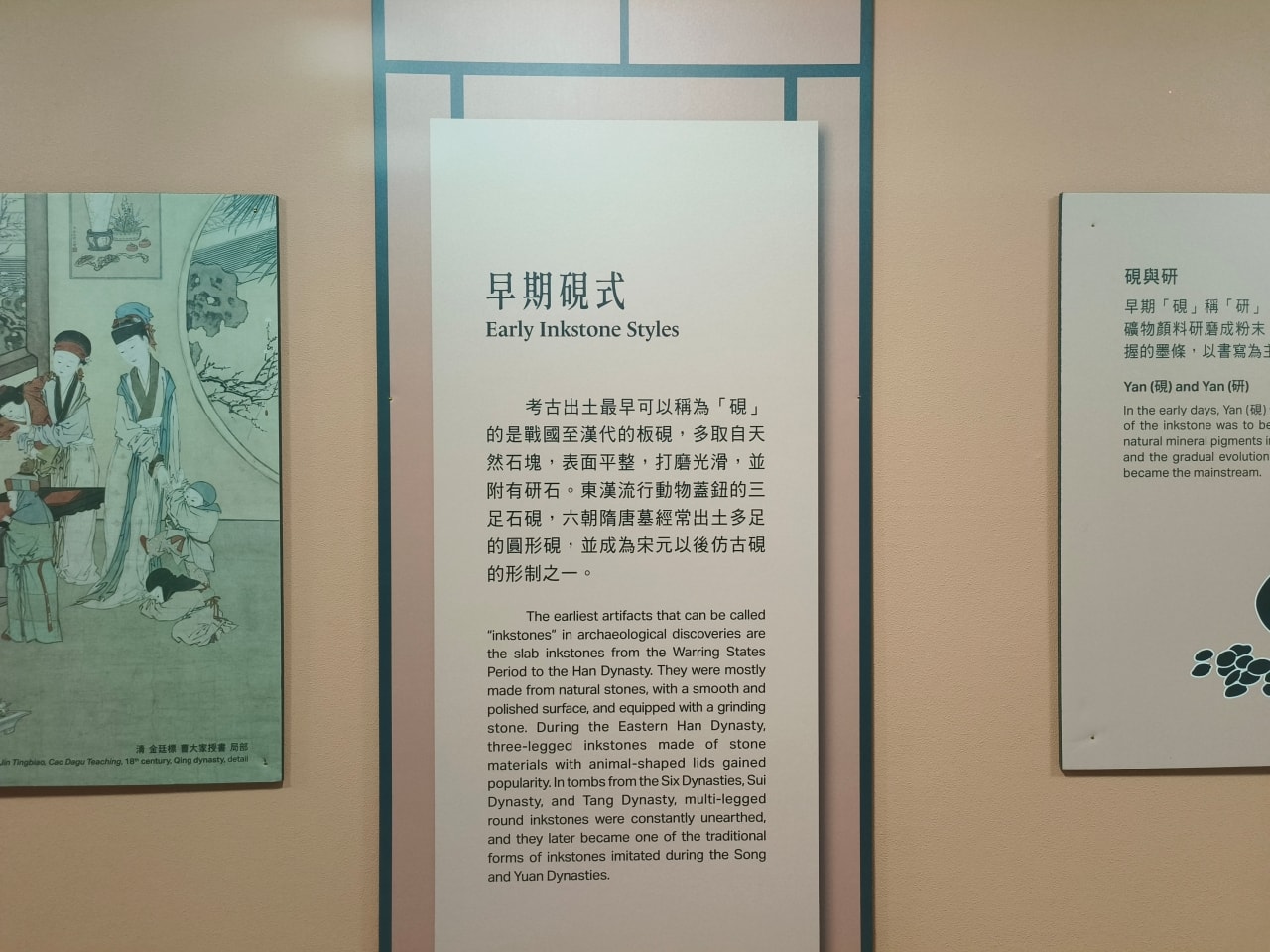

硯痴,是指對硯極度迷戀的性情中人,宋代文人蘇軾、米芾還有清代揚州畫派的高鳳翰都是歷史上有名的愛硯人士,究竟硯石有什麼媚力,令人愛不釋手呢?讓我們一起來欣賞硯石之美,說說硯石饒富趣味的故事吧。

硯一直是人們的好朋友。電腦鍵盤還沒普遍以前,自來水筆尚未出現的時代,寫字、畫畫都少不了筆、墨、紙和硯,而其中又以硯,最能傳之久遠。大約有二千年、七萬多個日子,硯從出現、不斷變化、定型到再變化,就像流行風潮,在不同時代展現出百態千姿。

展覽將以硯式的發展為陳列主軸,穿插與硯相關的點點滴滴,期望大家能感受到硯石與眾不同的特色,流連於古今用硯人的真情至性之間。

此次展覽除了展出院藏硯石100餘件,並特別向國立歷史博物館借展典藏品15件,以豐富早期硯式的風格面貌。

(from 官網介紹)

祀與戎:古代兵器攻略

「工欲善其事,必先利其器。」從生產與狩獵的工具到殺伐兵器,從滿足溫飽到決定戰爭勝負,刃的鋒利與否是關鍵所在,也是人類製器的亙古追求。最初人類利用石材製刃,自快速砸擊到精細拋磨,漸次精進製刃技術。隨後人類掌握飛躍性的合金技術,冶煉出青銅,由此重新定義了鋒刃,也因青銅優於石材的延展性及在短時間大量鑄造的特性,深層改變了兵器型態。緊接著,在一次次鑄銅的烈焰中,鐵刃淬鍊而生,影響至今未曾稍息。

青銅兵器的誕生是上述歷程的轉折點,因為自此戰爭規模與勝負影響全面升級,體現「國之大事,在祀與戎。」在古代中國,青銅兵器約出現於公元前1800年,也就是新石器時期最末期到早期國家形成的節點之上,並於商周時期發展至興盛,共延續一千六百年左右。兵器不只在戰場上大展身手,也融入貴族禮制,成為象徵身份地位的禮器。雖然青銅兵器後來被鐵兵器取代,但兵器具有實戰、權力象徵或祭祀用器之多重功能仍傳承至今。

本展以青銅兵器為核心,將展覽分四個單元。第一單元「開刃─有刃器的發展」將青銅兵器的源頭追溯至新石器時期磨製的玉石有刃器。第二單元「展現鋒芒」和第三單元「淬鍊純青」將青銅兵器區分「商至西周」(約公元前1600- 前771 )、「春秋戰國」(公元前770-前221)兩個時期。第四單元「歷久彌堅」呈現秦漢時期(公元前221-公元220)鐵兵器逐步興起之時,對青銅兵器的繼承與發展。(from 官網介紹)

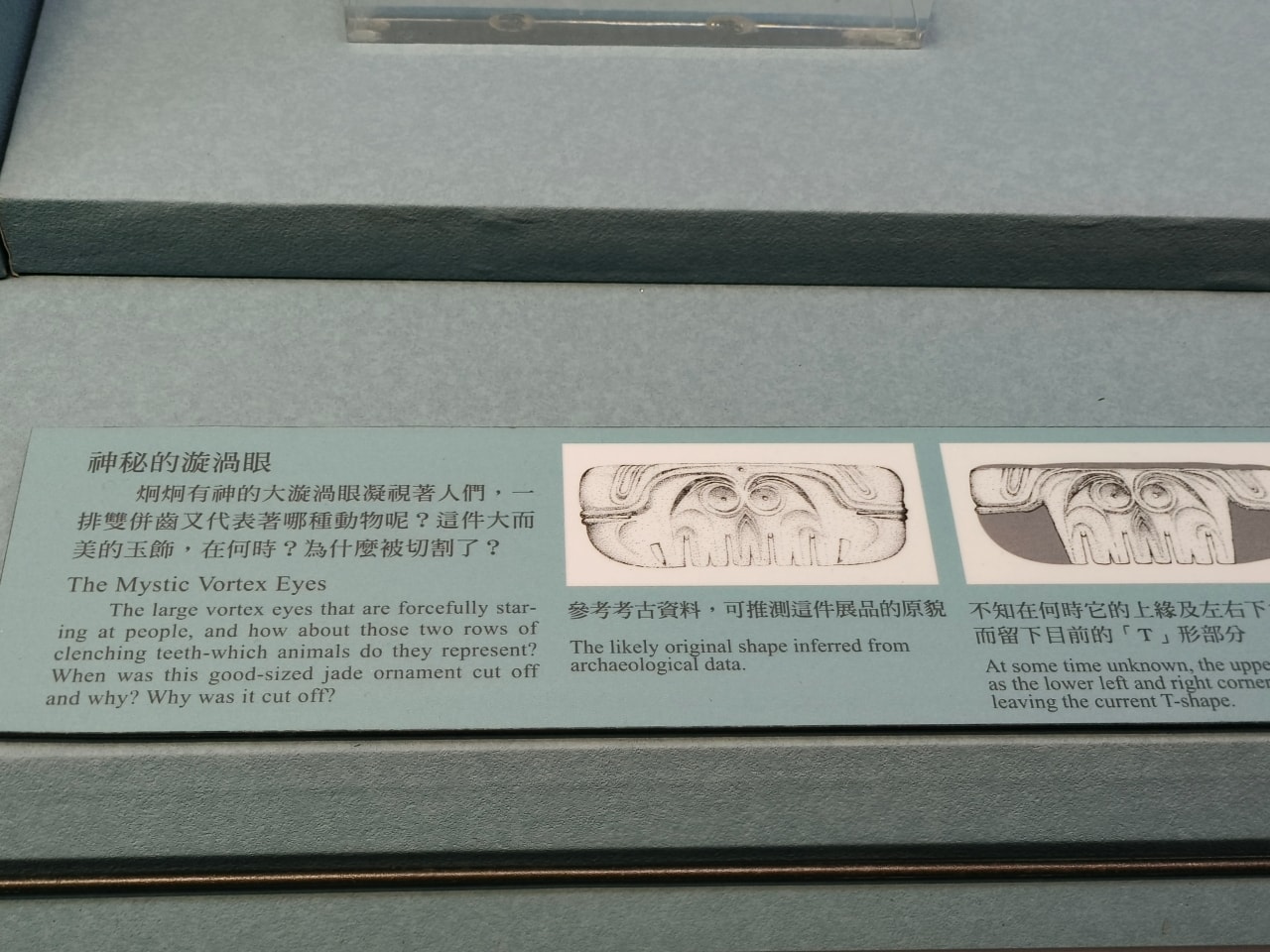

敬天格物—院藏玉器精華展

玉,當您觸摸它時,感到的是冰涼與堅硬;當您凝視它時,看到的是柔美與溫潤。世界上沒有任何物質,比它更經得起歲月的洗禮,也沒有任何物質,寄託了中國人如此多濃厚的情感與深邃的理念。

遠在七、八千年前,生活在中華大地上的先民,從掘土、伐木等生活歷練中,認識了「玉」是「美而不朽」的石頭;它散發春陽般的光澤,令先民相信美玉含有豐富的「精氣」,也就是「能量」。將美玉按照心目中陽、陰二氣運行的模式,琢磨出圓璧與方琮,甚至雕刻出神祇、祖先的模樣,刻畫上「密碼」式的符號,希望經由「制器尚象」發揮「同類感通」的法力,與天帝對話。他們相信萬能的天帝將神秘的生命力經由神靈動物的傳遞,才降生了人類。從「萬物有靈」的思維中,發展出中國特有的「龍鳳文化」。

歲月悠悠,隨著社會進步,人文主義抬頭,遠古先民迷信美玉具有特殊「靈性」的思維逐漸蛻變。配戴雕琢龍、鳳、虎、鷹的玉飾,原本是為了彰顯自身氏族特有的神靈秉賦,也就是天生的「德性」,此時也被儒家詮釋為美玉具備仁、義、智、勇、絜等「君子之德」。

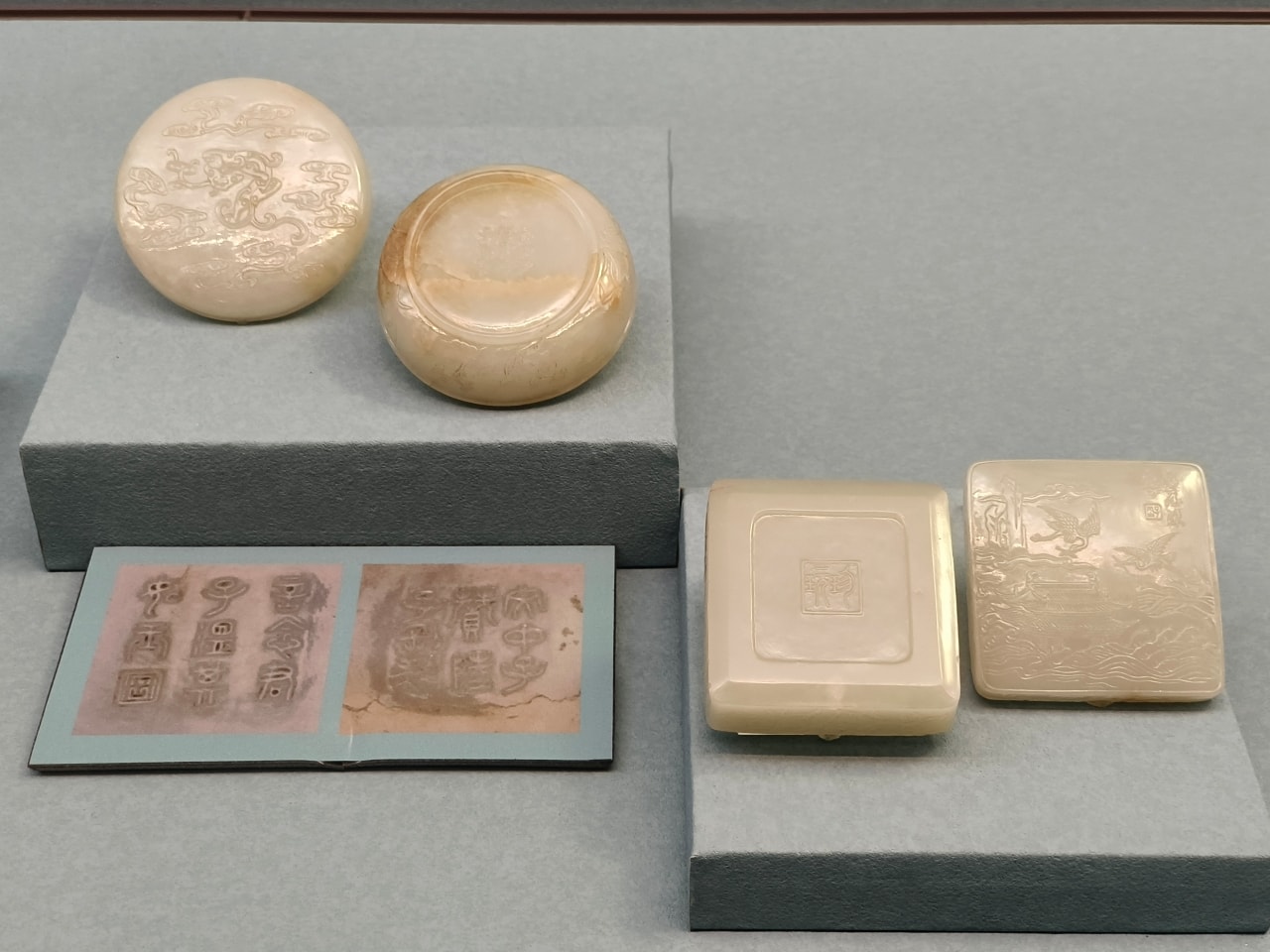

六朝、隋唐時,接受了一波波來自異域文化的洗禮,玉器藝術有了極大的改變。褪去以玉通靈的神秘色彩、擺脫以玉比德的儒學教條,宋、元時期文人階層形成,他們熱衷認識自然,協調人文,追求寫實、求真的藝術精神。但在追慕古禮、強調法統的心態下,又興起了玉器的仿古風。玉雕呈現宋元文化的精華。

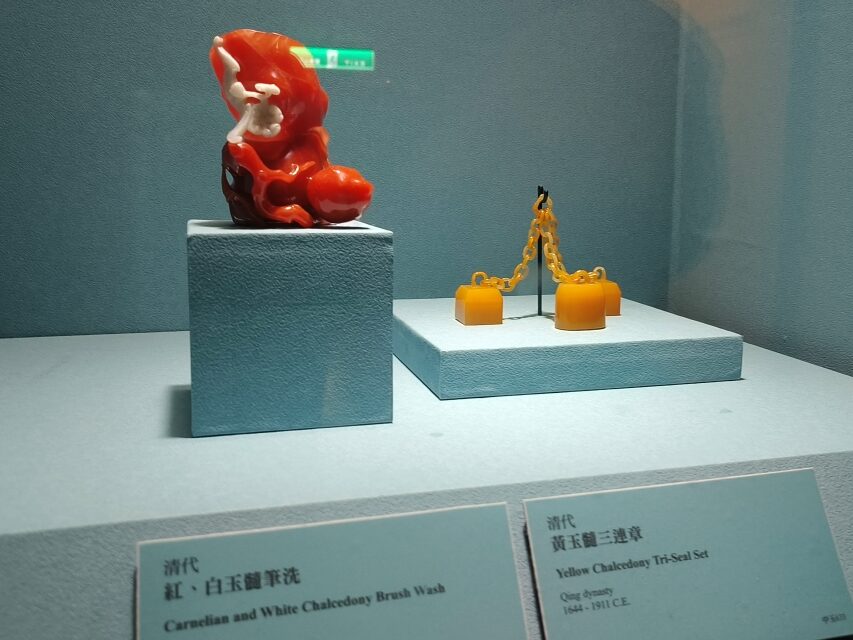

明、清二代是多項工藝技術日益精進的時代。明中期以來江南經濟高度發展,在文人富商贊助下,玉雕益加精雅細緻。十八世紀後半,清代征服回部,直接控制和闐玉料的開採;對西南的開發也導致緬甸翠玉的輸入。由於皇室的主導下,清代玉雕空前繁榮。

總之,近八千年的發展,玉雕具體地展現了華夏民族敬天法祖的宗教倫理,中世紀以後,形神兼備的寫實手法達於高峰,說明中國文化中重視格物致知的治學傳統。「敬天格物」詮釋了我們的民族特性,也說明了中華古玉最深層的內涵。(from 官網介紹)

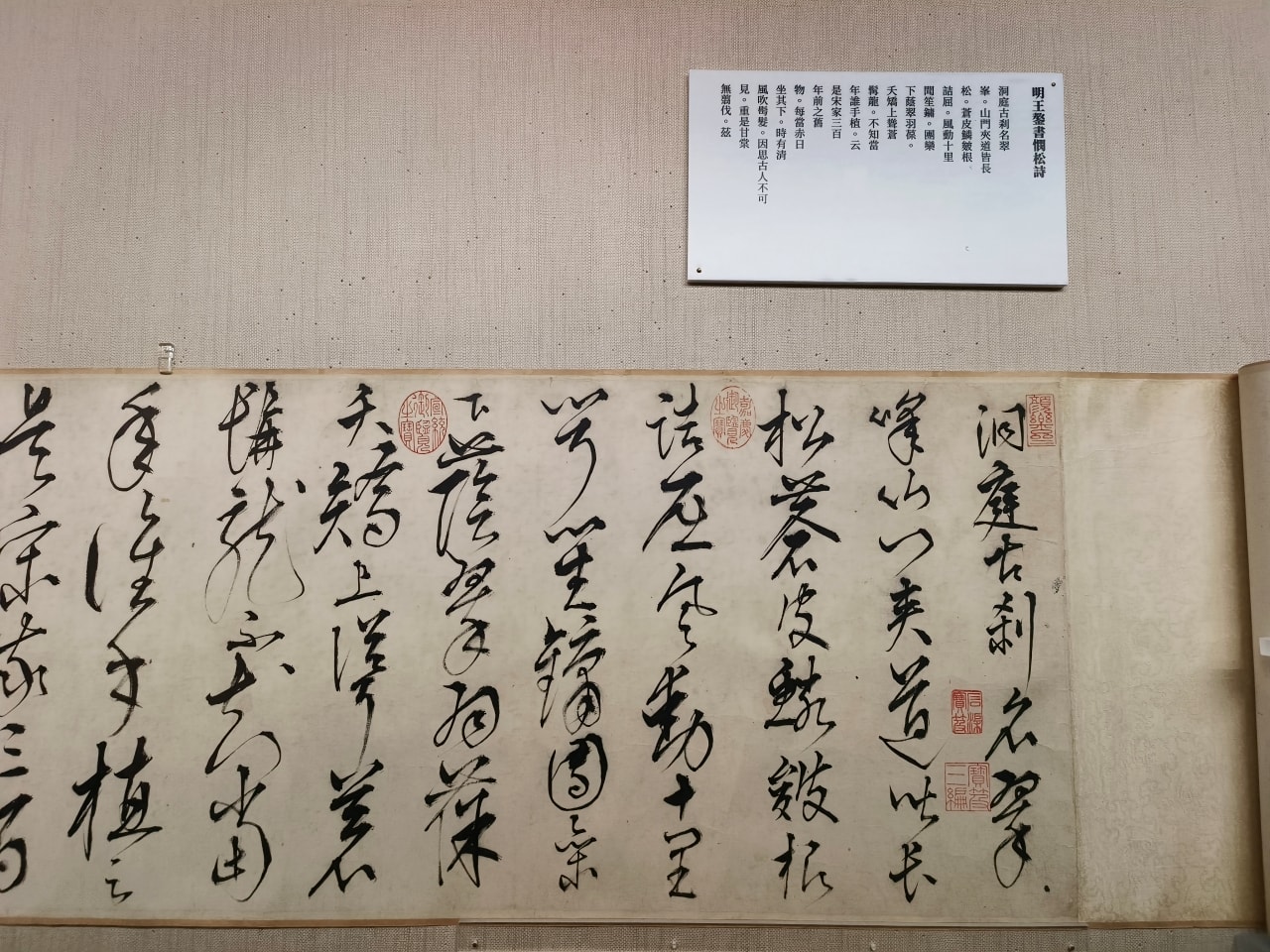

筆墨見真章-故宮書法導賞

書法是漢文化圈特有的藝術,長久以來在中國文化傳統中蔚成體系,也自然應用在日常生活裡,了無古今的隔閡。有關中國書法從古到今發展的歷程,始終是大家關心的課題,本項展覽即由此出發,揭示其間發展的脈絡。

秦漢時代是書法發展的關鍵時期,一方面三代以來古文大篆書寫、銘刻分歧的現象,歸於統一,產生標準書體小篆;另方面春秋戰國時代萌芽的新興書體隸書,也在此際從篆書簡省蛻化成熟,發展為漢代通行的書體。由於時代潮流趨向簡便快捷,隸書又持續蛻變分化,遂有草書、行書和楷書的形成。書體遞變原非朝夕立就,因此進入魏晉南北朝之後,過渡型書風以及各體參雜的混合書風時而可見,顯示書體蛻變遷延歲月,方能在結構和筆法上建立自己的規律。

隋唐時代是另一個關鍵時期,政治統一帶來南北各地書風會流,筆法發展臻於完備,從此楷書成為歷代通行的書體。入宋以後,為保存前賢書法長遠流傳,刻帖日漸盛行。但是宋人並不以繼承傳統為足,書法取向表現個人情性、得其天趣。

元代繼起,轉而提倡復古,晉唐書法傳統得以延續。然而,不受傳統束縛的意念也活躍起來,至明代浮現縱橫跳脫的氣息。明人書法面貌至為紛雜,行草書尤其活潑自由,適與當時依循傳統法度者形成對比。其間突顯個性自成一格的書家,也走出實現自己的路徑,不為時代潮流所吞沒。

清代以降,三代秦漢古文篆隸陸續出土,堪稱是得天獨厚。在務實的學術風氣影響之下,清人摩挲碑版,從而與刻帖相互為用,書法發展的視野得以串聯古今,終能在篆書、隸書兩方面汲古創新,引領新方向。(from 官網介紹)

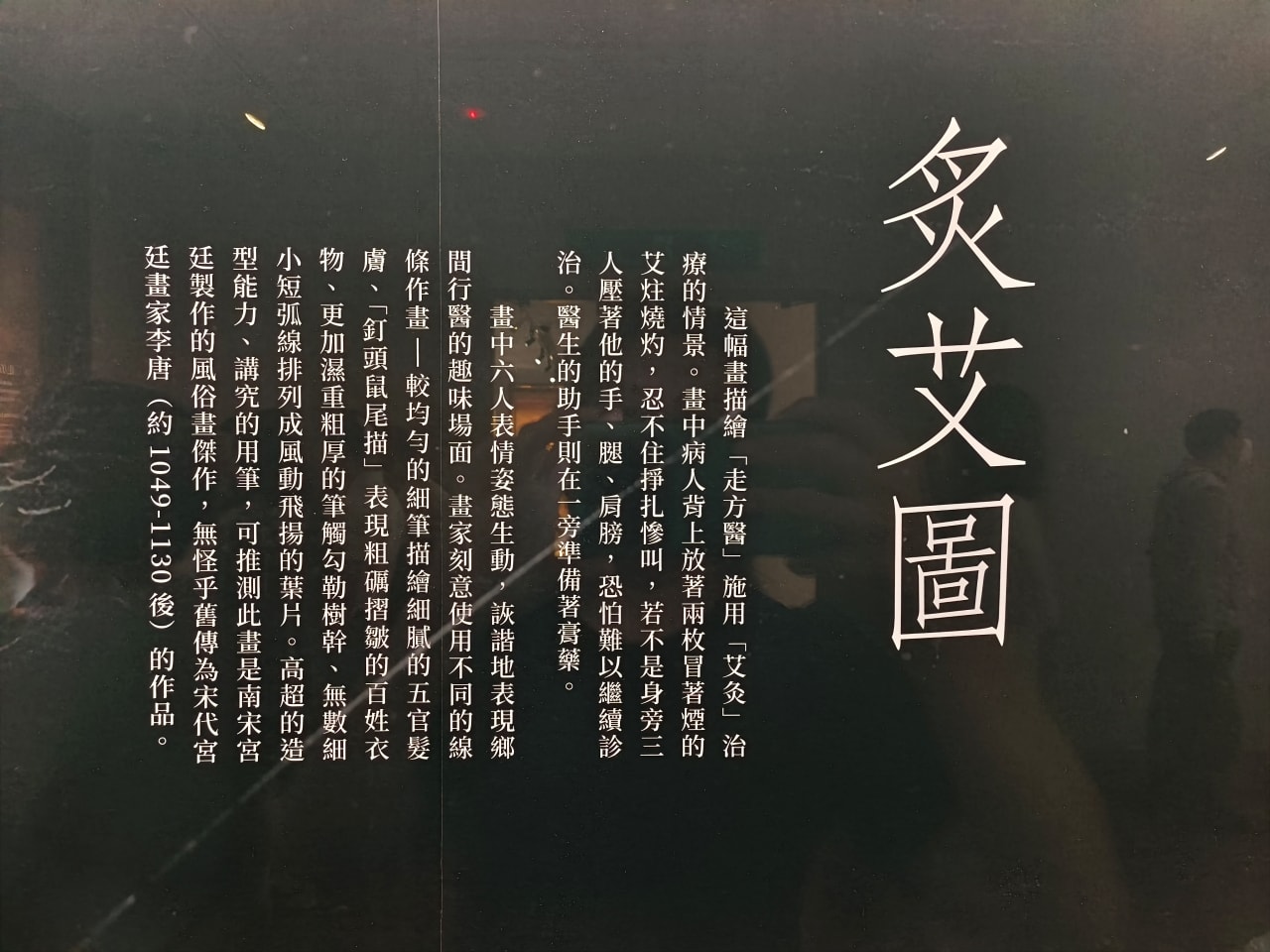

筆歌墨舞—故宮繪畫導賞

古畫發展如一部精彩的交響樂章,藉著人物、花鳥、山水等畫科的典範風格,組成幾項重要主題,並在歷史脈絡中加以變奏。

人物畫的典範在六朝至唐代(220-907)間,經由顧愷之與吳道子等人逐步奠定。山水畫典範的成形約五代(907-960)之時,而且寓含著地理區域特質。例如荊浩、關仝畫出北方山水風貌,而董源、巨然則有江南水鄉山水的特色。在花卉翎毛畫方面,四川的黃筌與江南的徐熙也形成兩個不同的典範。

宋代(960-1279)山水畫中的范寬、郭熙、李唐都在既有的典範基礎上推陳出新,成為新的典範。宮廷畫院在宋代藝術帝王的倡導下,發展出空前盛況。當時的畫家講究對自然的觀察,並添加「詩意」以增強繪畫的內涵與意境。對實物的興趣促成了建築、船車等以器械結構為主的繪畫類型,使其在十一世紀後躍上繪畫的舞台。詩意的強調,則於南宋時期發展出書法、詩文、繪畫三者互相搭配的冊頁精品。另外宋代文人也將藝術的表現概念擴展到「形似」以外的範疇,文人畫開始成為一種新的風格。

元代(1279-1368)的文人畫則由趙孟頫、元四大家(黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙)等人以復古為標的,並因復古而有更為多元的風格表現。這些風格逐漸成為繪畫發展過程中的重要典型,在明清以後仍維持著持續的影響力。

明代(1368-1644)以後,不同地區的風格特色,成為藝術發展脈絡中的重要環節。蘇州的「吳派」從元四大家演化出優雅的文人風格,以浙閩畫家為主的「浙派」則自宮廷繪畫中發展,將南宋的典範變成粗放的水墨。松江的董其昌與稍後的王時敏、王鑑、王翬和王原祁等人又接著在對古代典範的「集大成」中,以筆墨再造自然,形成影響深遠的「正統派」。

清代(1644-1911)帝王在推崇「正統派」作風之餘,也包容歐洲傳教士所帶來的西洋畫法,立體與透視成為對古老典範的新詮釋。宮廷之外的揚州則有標榜著「怪、奇」的一批畫家在高度商業化的市場中活躍。他們的筆墨與形象針對「非正統」的典範而發,而自己也成為後世追求變革的典範依據。(from 官網介紹)

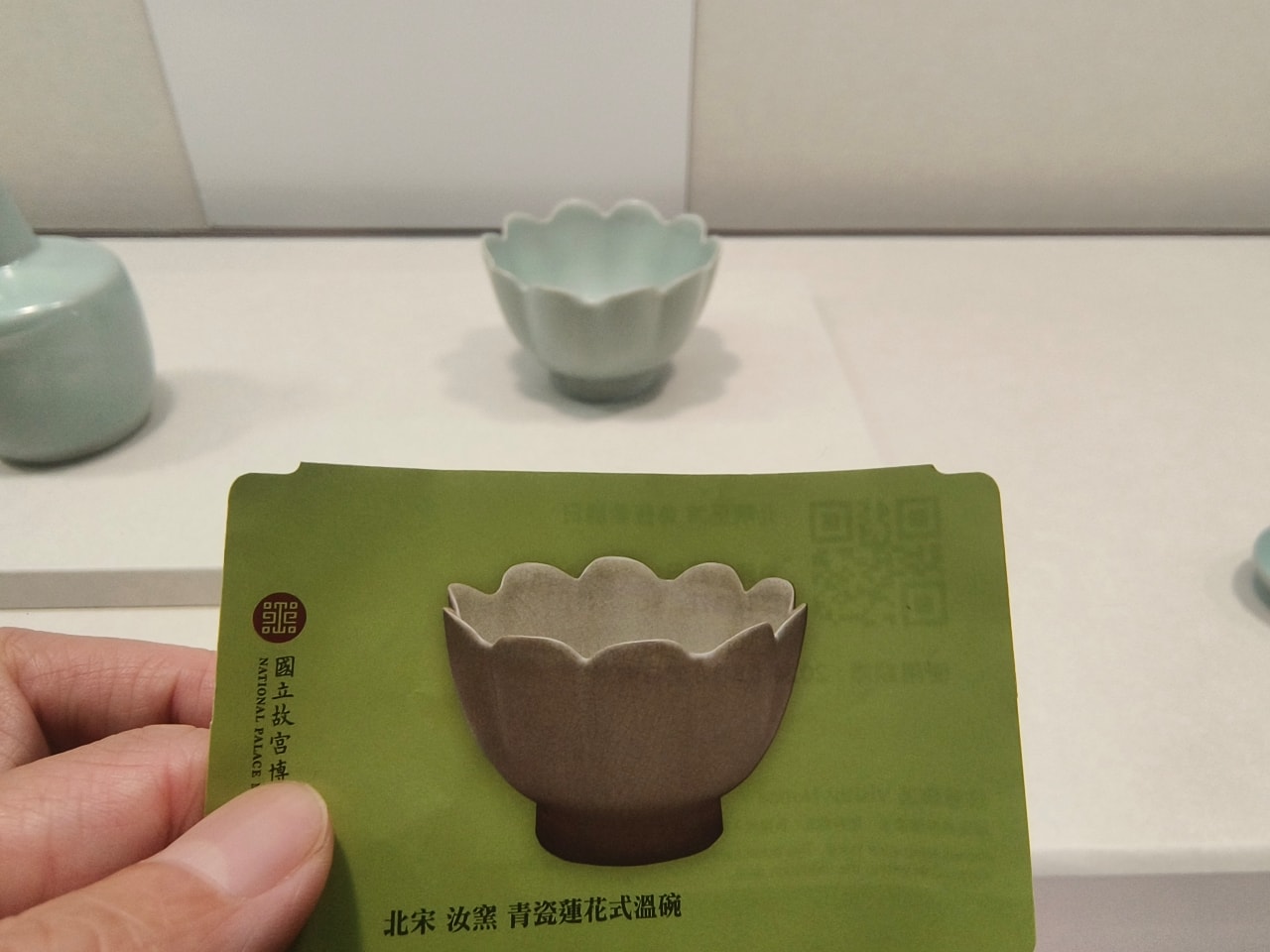

彩瓷琺瑯特展

當我們看文物時,首先映入眼簾的是它的造型和裝飾紋樣;再進一步思考時,就又想要瞭解相關的時代背景和製作技術。那麼,綜整這些因素所形塑出來的整體特色就是風格。從這個角度看清朝康熙、雍正和乾隆三個時期(1662-1795)的琺瑯彩瓷,除了推薦這是十八世紀最具代表性的瓷器之外,也想透過展覽說明因應彩料的研發與使用,以及主政者三位皇帝對官窯的不同訴求,而形成的三個階段的風格樣式。

依照時間序列,展覽分成三個敘事脈絡。第一單元「皇帝實驗室的新創品」,藉由試作和成品的對比,展示康熙皇帝(1662-1722)邀集西洋傳教士和民間高手,共同推動畫琺瑯工藝及至燒出本土樣式的經過。

第二單元「皇家專屬式樣」,呈現雍正皇帝(1723-1735)以皇家專屬式樣為前提,將琺瑯彩瓷包裝成一種宮廷限量版的瓷器。第三單元「皇家設計聯手職人工藝」,表現乾隆皇帝(1736-1795)在一個官窯概念下,重啟交流平台,讓位於北京紫禁城(或圓明園)的皇家作坊和景德鎮御窯廠共享相同的裝飾風格,締造洋彩與琺瑯彩兩種彩瓷,彩彩生色的聯乘效應。(from 官網介紹)

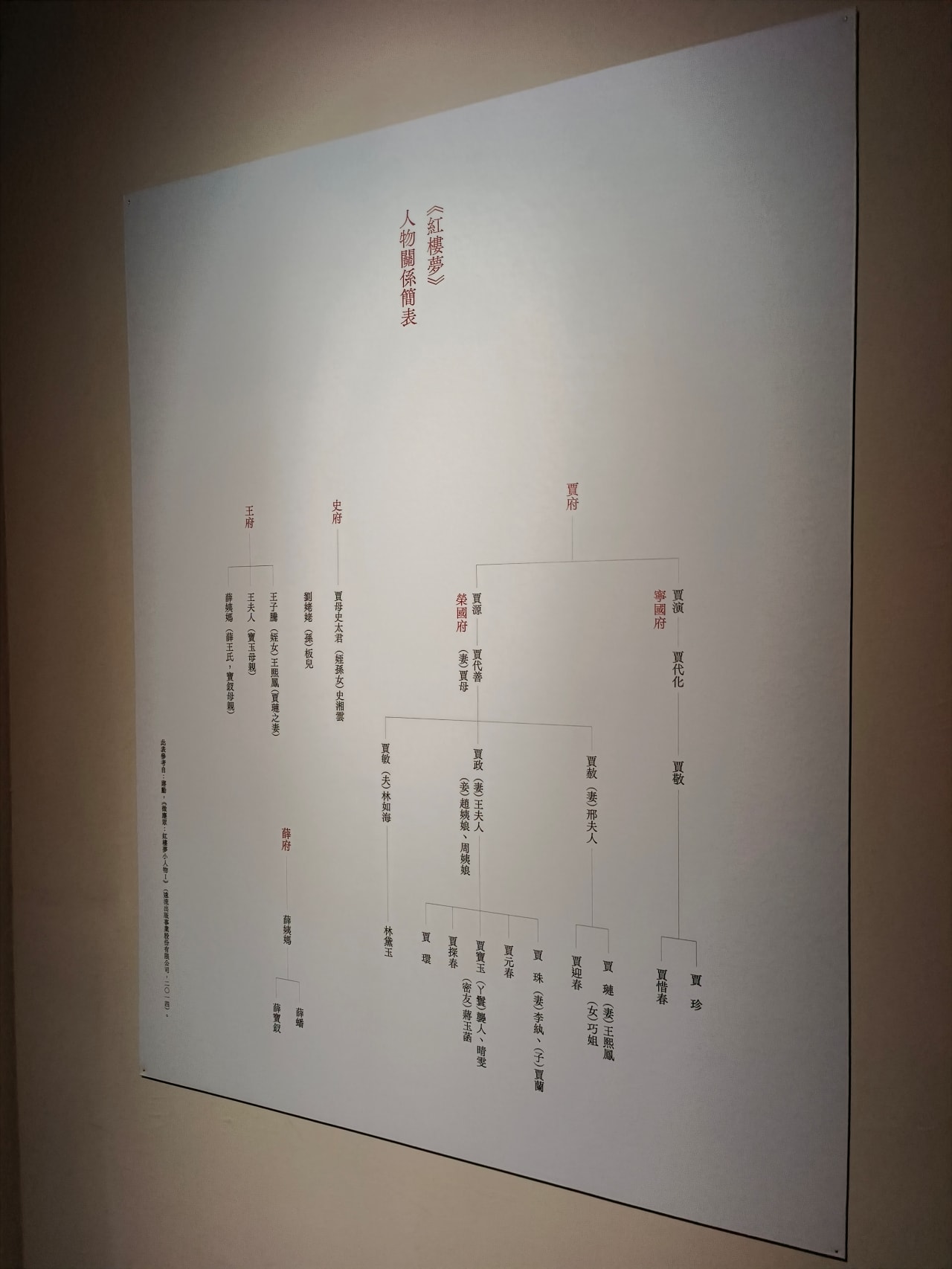

看得見的紅樓夢

《紅樓夢》是在追憶,追憶著盛清時期的貴族世家,富貴繁榮的似水年華。小說裡瀰漫著,作者曹雪芹(約1716-1763)對於往事的痴迷與回望,以及一聲一聲對於盛極而衰、家族敗落的嘆息。展覽以《紅樓夢》為題,以國立故宮博物院、國家圖書館及國立臺灣大學圖書館藏品為材,以「物」來讀小說,將帶領我們看見那段消逝的年華,看見《紅樓夢》的絕美與哀戚。

展覽以三個軸線展開。一、「大雅可觀」:呈現《紅樓夢》迷人之處,在於貴族階級精緻的物質文化,在於其為作者生於江寧織造世家的生命經驗,所顯現出的富貴榮華;二、「異物奇貨」:挑揀書中來自外國的舶來品,提示作者以此襯托賈府的時尚,提示正因作者身處的時代宮廷流行「洋貨」,所掀起的仿效風潮;三、「一番夢幻」:說明書中人物依據使用、相關聯物品的描繪,塑造出不同的性格與隱喻,塑造出女性短暫卻燦爛的生命姿態,令人憐惜與不捨。

《紅樓夢》離不開「情」,親情、愛情、友情、主僕之情。情又與「人」之間的互動,緊密絣織。人又透過「物」的點綴,顯得立體而有溫度。「物」,讓小說有了畫面,成為看得見的《紅樓夢》。(from 官網介紹)

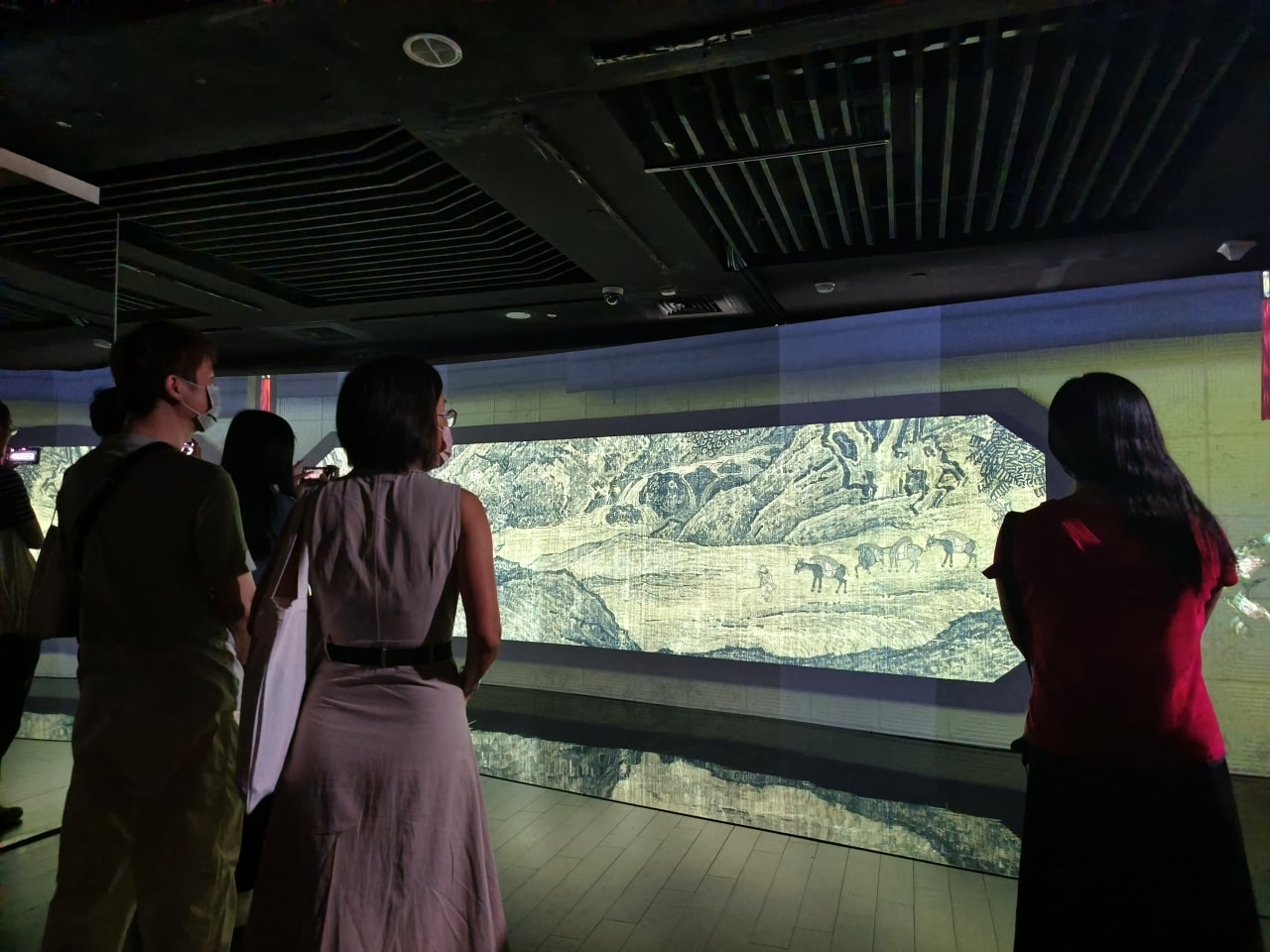

捕捉靈光:尋找新感動

舉世無雙的藝術品促使人們寧願不辭千里,也要親自前往,沉浸於時間與空間所交織的靈光(aura)中。然而,藝術品離開宮殿、教堂或寺院,離開靈光原初之地,進入博物館,並隨著十九世紀攝影、印刷技術的演進,藝術品被大量複製,人們得以貼身欣賞,都使得真跡靈光所帶來的感動逐漸衰退、消逝。

今日,數位科技的革新,縮短親睹文物的物理距離,我們也能透過精密的機械儀器,微觀過往肉眼無法觸及的紋理、質地,甚至透視其內在。那麼,我們是否也能藉由科技的輔助,捕捉屬於當代視覺經驗下新的靈光?

本展集結院藏經典文物8K紀實影片與高解析圖檔,透過數位技術將身體感官放大,找尋當代科技時代下,觀眾與藝術品獨一無二的邂逅。展覽分成三個單元:第一單元「小中見大」,期待透過豐富的數位光影動效,提升感官的敏銳度,進入微觀的物中世界。第二單元「浸入靈光」,藉由清晰寫實的文物影像與科技賦予的創新詮釋,串聯出突破人眼侷限的沉浸視界。第三單元「捕光捉影」,透過數位裝置自由探索文物的藝術美感與知識邊界,深化觀眾對藝術品的認識。本展期待發掘科技之眼凝視下存在的靈光,邀請觀眾一同創造與故宮文物之間的全新感動。(from 官網介紹)

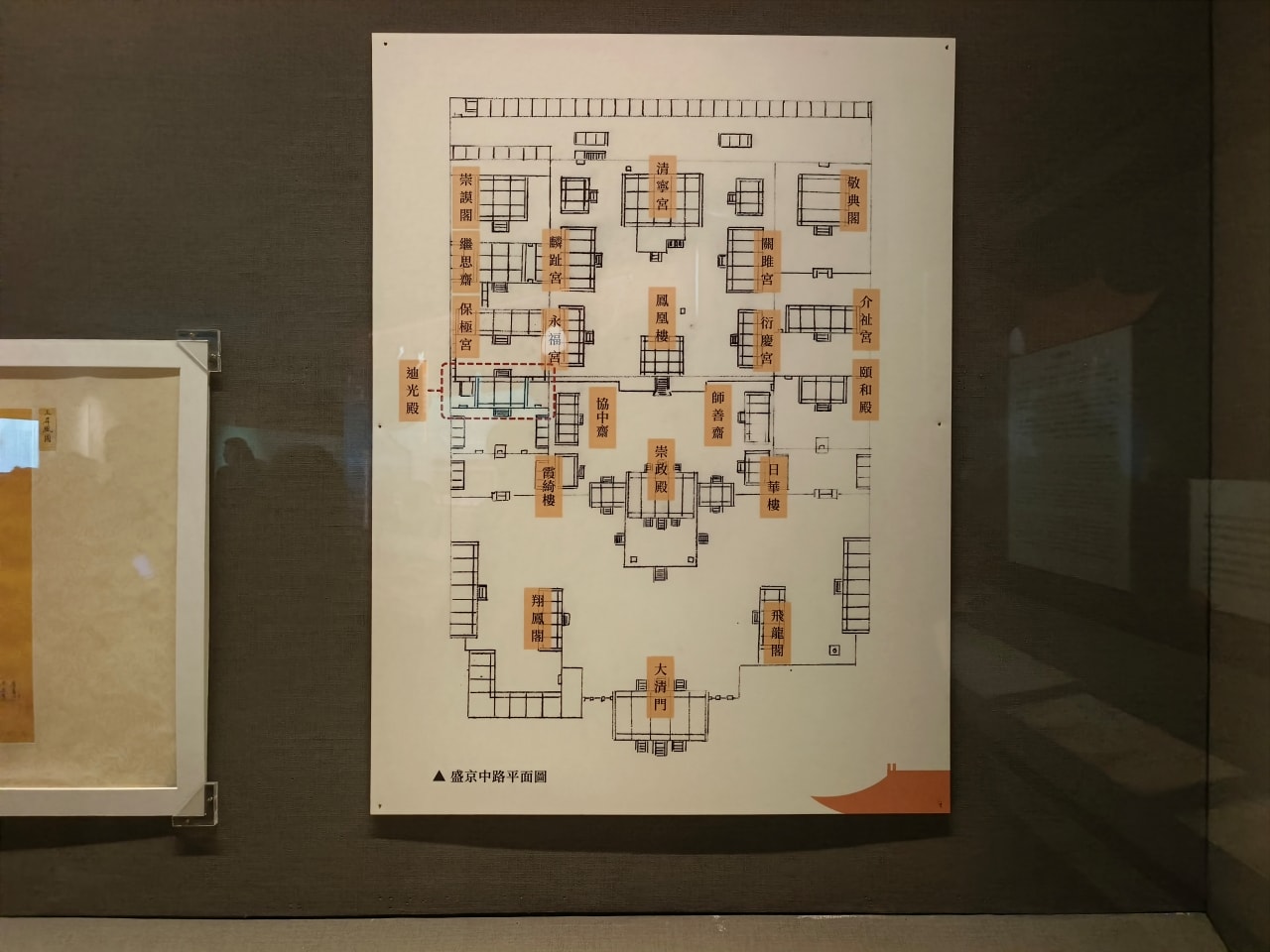

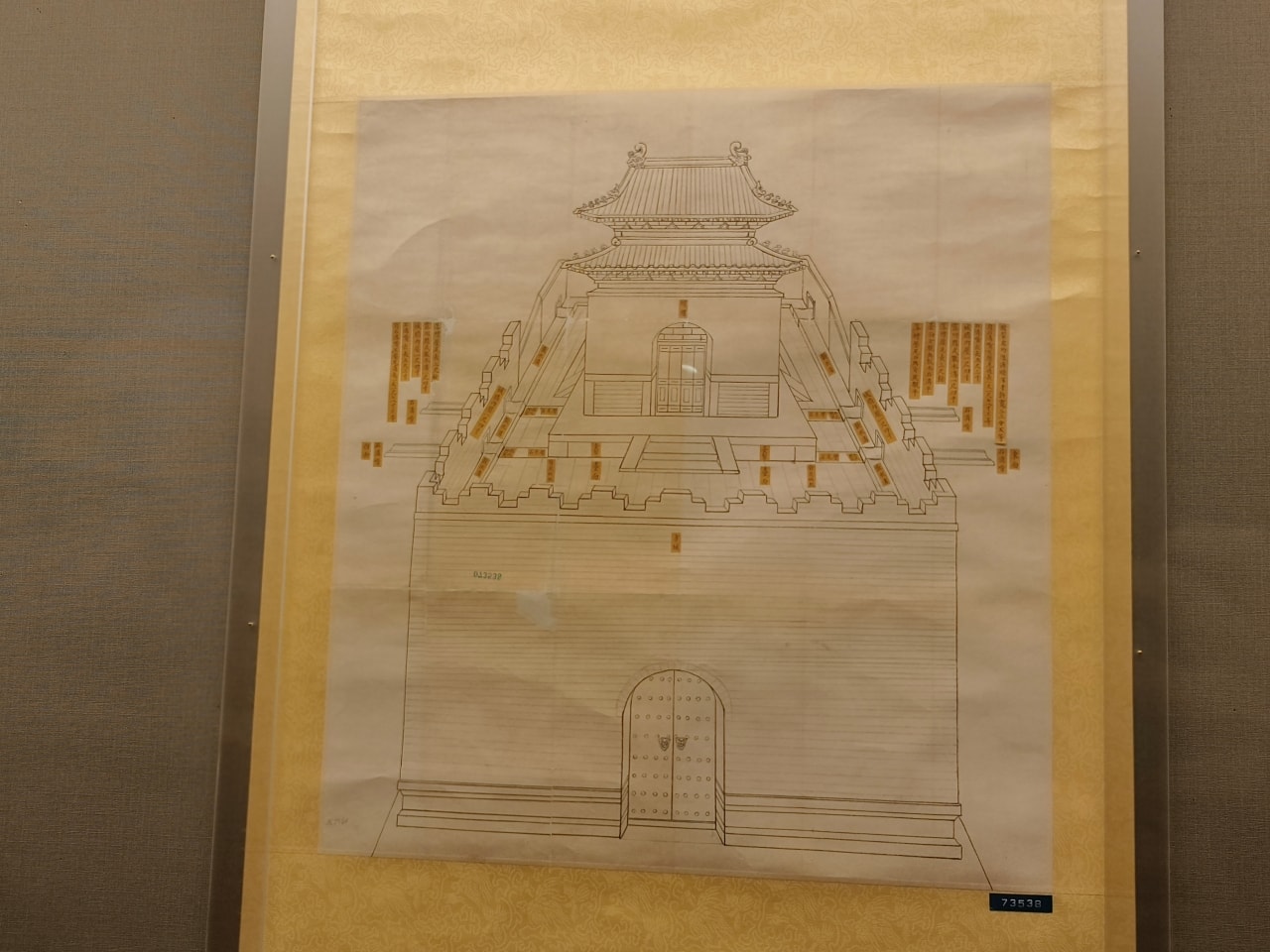

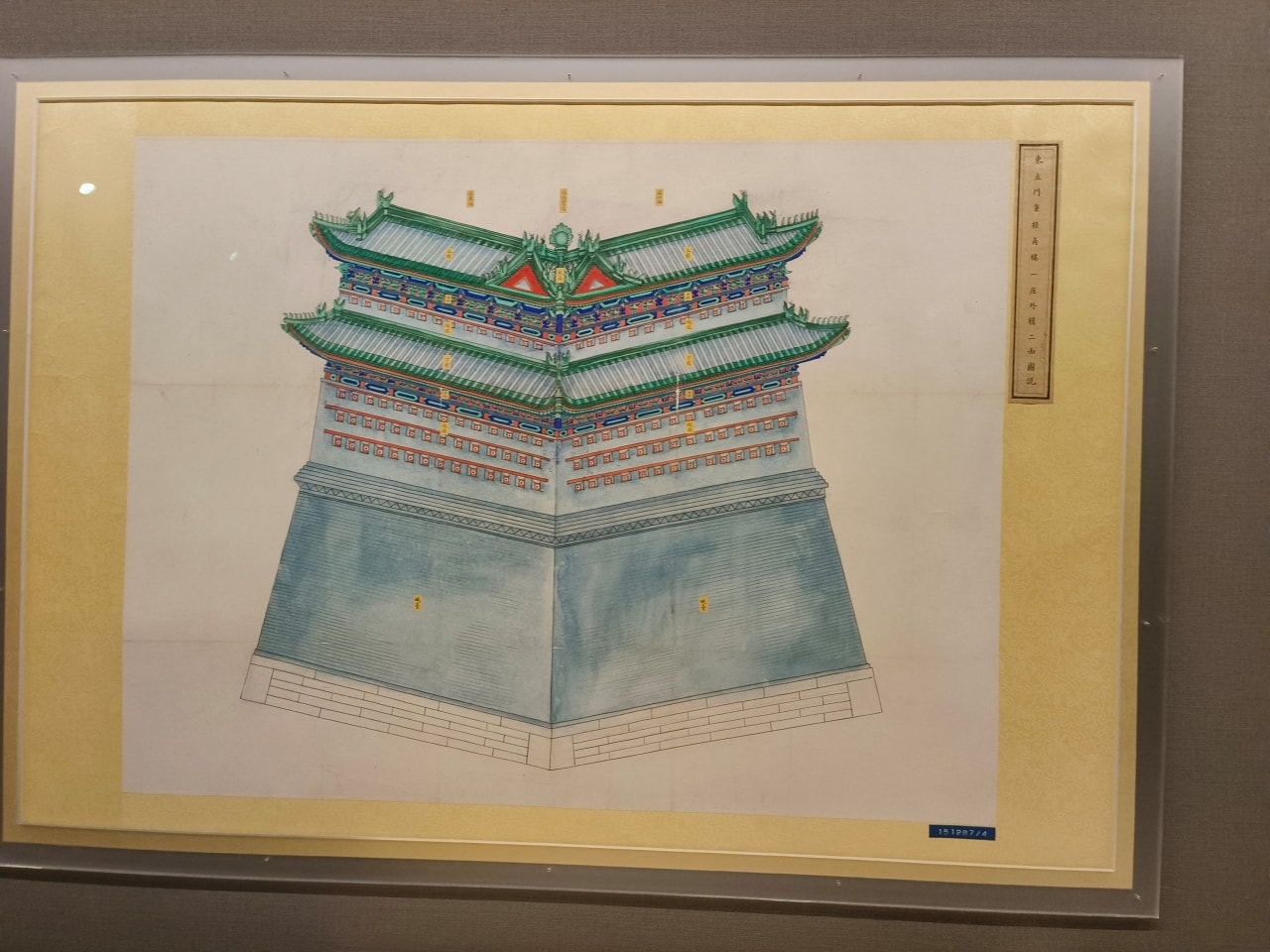

皇家建築圖檔文獻

傳統帝后的起居空間,都是在詳細慎密的規劃中營建而成。參與規劃的機關衙門,分工精細,從勘丈測量、繪圖設計、物料估價、到執行建造與完工驗收。涉及單位眾多,動用的人力物資更是規模龐大。

有清一代,沿襲漢族帝后起居營建成例,並揉合滿洲固有風俗習慣,呈現著皇家獨特的建築特色。無論在臨朝理政的宮室規劃、休憩空間的園林經營、祭祀祈福的寺廟修建以及身後萬年吉地的陵寢建造等,無不用心經營。每當重要工程,皇帝即委派重臣親信如親王、尚書、內務府大臣等,組織「工程處」(又名欽派工程處)監督工程的承造。透過他們奏報的施工說明、物料的估價清單、建造丈尺數量等紀錄,提供我們了解清代皇家建築的珍貴素材。

大批投入皇家建築工程的團隊中,「工程處」轄下一個單位稱為「樣式房」,負責整個工程規劃設計,屬於工程的核心部門,負責人稱為「掌案」。其中,雷氏家族成員數代供職,甚至出任最高「掌案」之職。雷家曾參與皇家許多工程營建,留下豐富建築圖稿、建築模型與文獻資料。這些珍貴的建築紀錄,被世人譽為「樣式雷」,在2007年更列入聯合國教科文組織(UNESCO)「世界記憶名錄」之上。本展為增益內容的豐富性,特地向國立台灣大學圖書館洽借晚清雷思起(1826-1876)的樣式雷圖檔共同展出,特此誌謝。

展覽分成「皇家建築圖樣」、「皇家建築師─樣式雷」以及「現代臺灣的古典建築」三個單元。第一單元精選院藏清代皇家建築圖樣檔案,第二單元介紹樣式雷家族的重要成員與建築設計案例,最後單元將以傳統古典建築在臺灣的延續,了解國民政府遷臺初期重要文化建設中的代表作品。(from 官網介紹)

貴冑榮華─清代宮廷的日常風景

一九八O年代初期,國立故宮博物院購藏一批北京恭王府紫檀家具,據研究可知,其原屬於清宮,由咸豐皇帝(1831-1861)賞賜恭親王奕訢(1833-1898),做為王府之用。同時也接收吉星福(1909-1996)伉儷捐贈一對紫檀古董櫃。這些家具,選用質地細密且珍貴的紫檀木,雕刻繁複細緻,做工精良,是清代宮廷家具之典型。

透過家具與文物的陳列,了解清代王公貴族生活的日常樣態,從起居、文房及小憩等不同生活場域之流轉,明白家具使用與文物間的關係,不變的是對精緻生活的追求。藉由家具之精與文物之好,體現宮廷生活之精好。讓開窗借景營造各式文物被賞玩與陳設的生活氛圍。感受不同於平常卻又清麗典雅的宮廷景緻。(from 官網介紹)

後記

故宮展出的內容,每個月月就會替換一次,每年又有五次免費入館參觀,也推薦一大早開放就進去,因為你就會看到時多遊覽車一車一車來,把故宮擠爆,早點到比較清淨。

而且你最好準備一整天的時間,來參觀時間,因為每個展的物品都非常多,所以故宮大概要參觀一個半天,或一個整天時間。