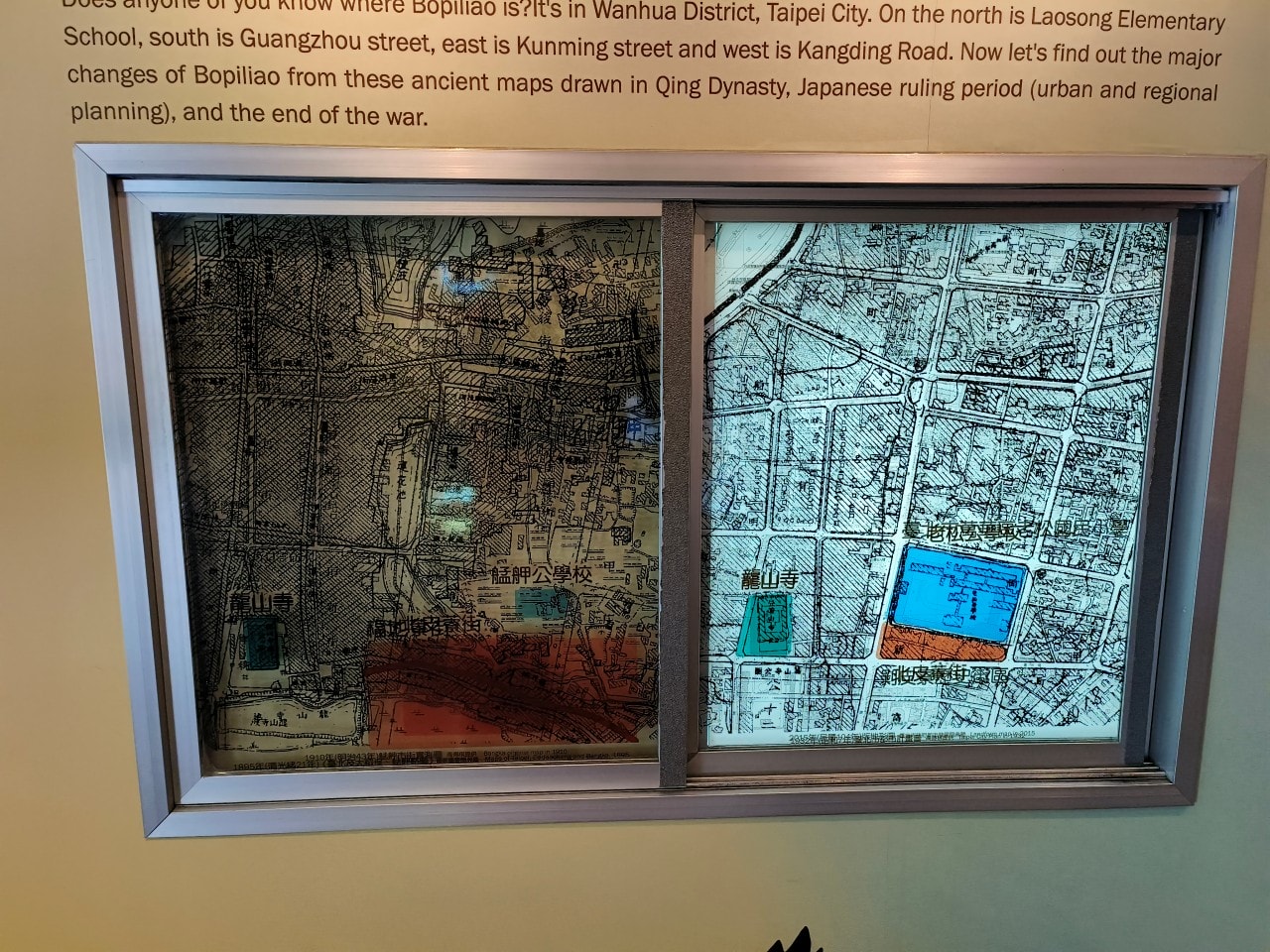

剝皮寮歷史街區位於臺北市萬華區,北區老松國小,東至昆明街,南面廣州街,西接康定路。由於在日治時代的都市計畫中劃歸為老松國小預定地而限建,因此街區仍保留了清代及日治時代開發的空間紋理。

在目前可獲得的艋舺地契資料中,嘉慶四年 (1799) 稱為福皮藔,道光十八年 (1838) 至清末,此街則為福地藔街。日治時代稱為北皮藔街,光復後則以廣州街 x 號及康定路 173 巷稱之。在民國四十二年蘇省行的〈艋舺街名考源〉中以「剝皮寮」稱之,爾後出版的《臺北市志》,以及《剝皮寮古街歷史價值調查研究》、《剝皮.變臉:剝皮寮古街再造計畫》等書,皆沿用「剝皮寮街」的稱呼,後經報紙、新聞的廣泛使用,「剝皮寮」一詞成為普遍的通稱。(取自:臺北市鄉土教育中心介紹)

臺北市鄉土教育中心交通、官網、導覽資訊

- 地址:108 台北市萬華區廣州街 101 號(googlemap)

- 交通:捷運龍山寺站三號出口,再步行過來

- 官網:請點選

- 粉絲專頁:請點選

- 定時導覽:每週六 、日提供個人參觀民眾定時導覽服務,一天共二個場次,時間為 10:30、14:30。

兩大展區(臺北市鄉土教育中心、剝皮寮歷史街區)差別

剝皮寮這裡的導覽分做兩大部分,分別由「臺北市鄉土教育中心」負責包含剝皮寮的故事、 台灣醫療的發展、台灣傳統與現代教育及特展四個主題,另一邊展區,是「剝皮寮歷史街區」,導覽的是剝皮寮故事與建築物。

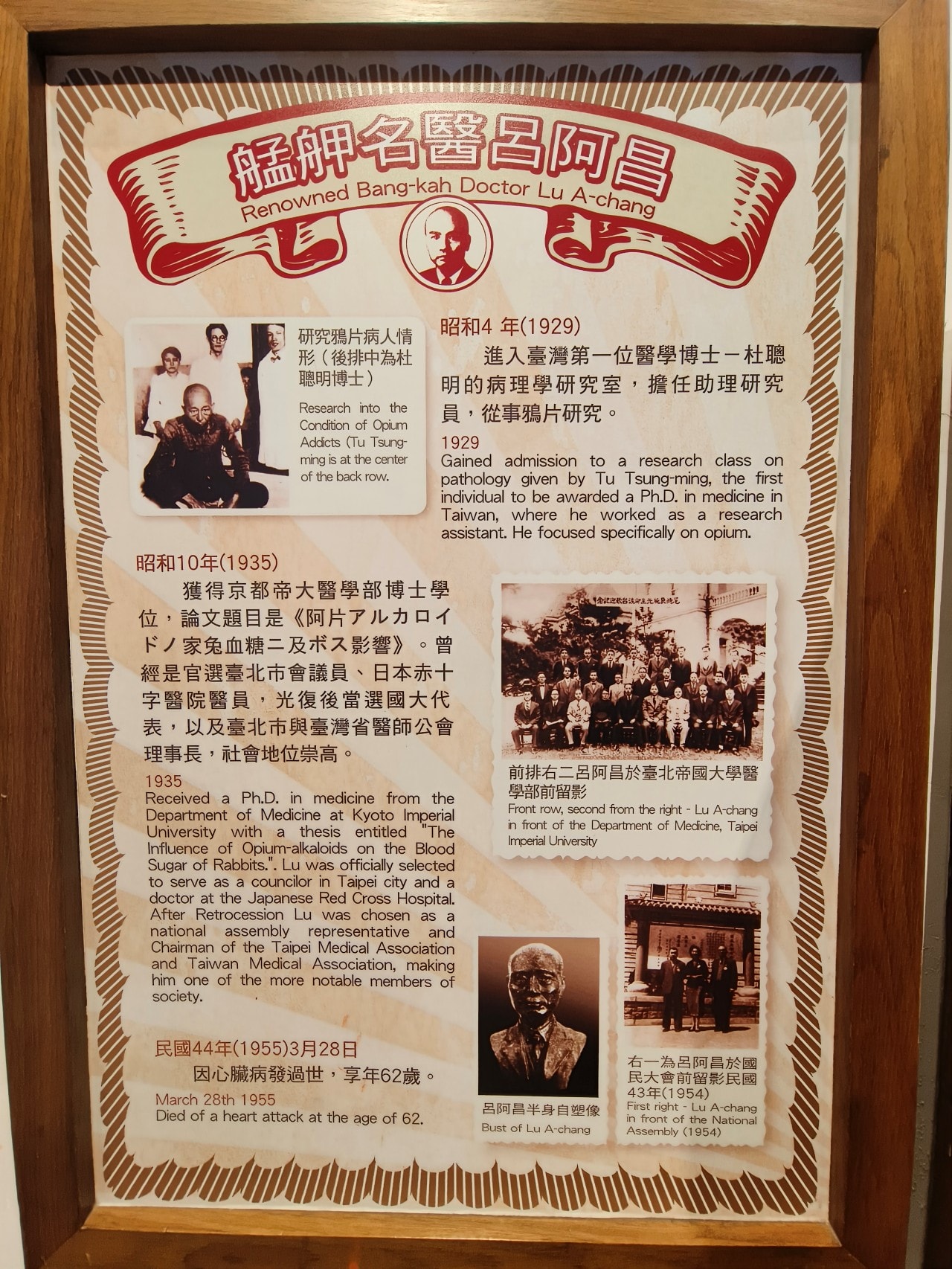

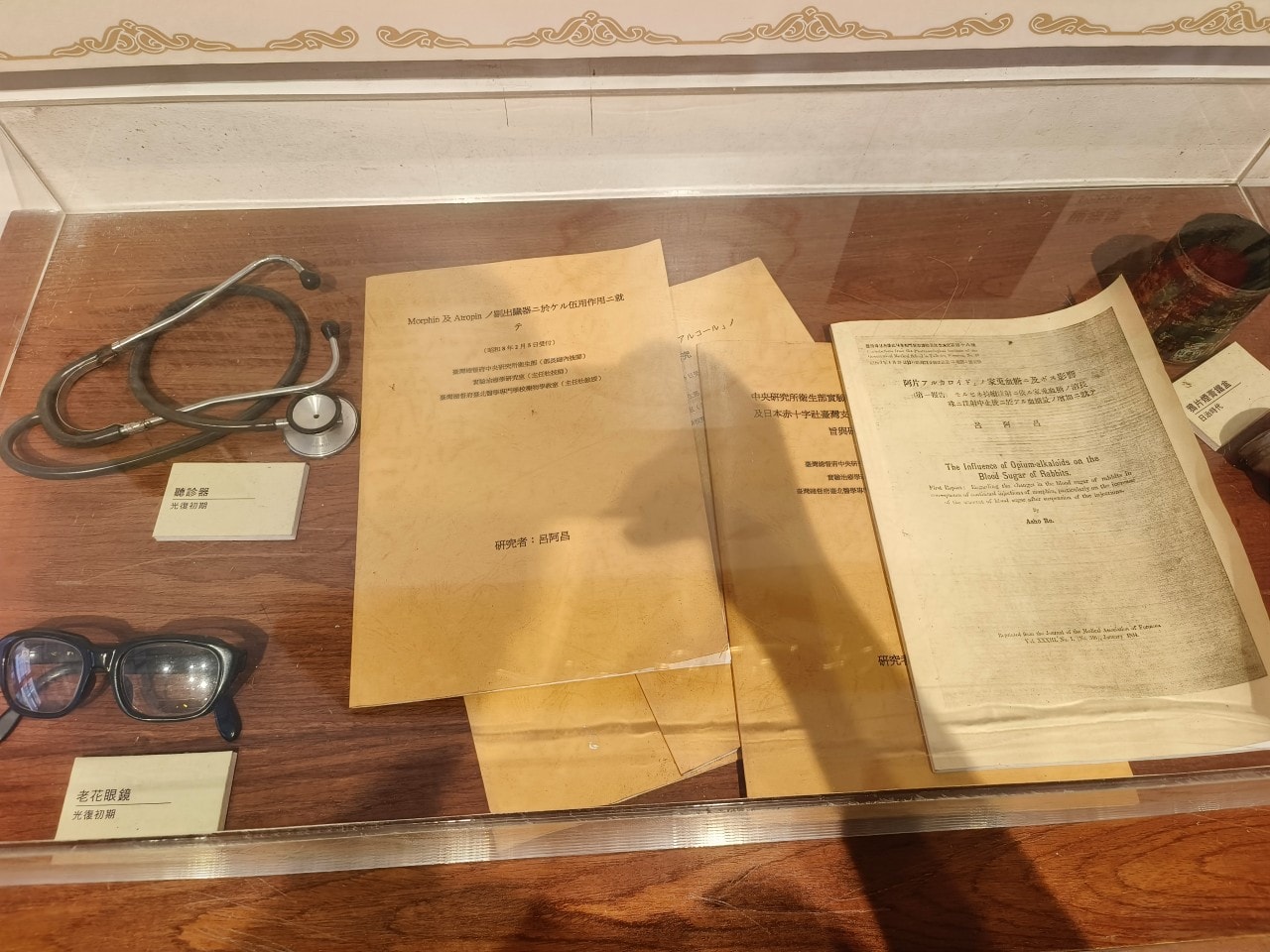

臺北市鄉土教育中心,隸屬於教育局底下,所以導覽的內容,說明剝皮寮的歷史脈絡後,進而講到鄉土教育中心建物是由呂阿昌捐贈,連結醫療館介紹臺灣的醫療相關歷史。也由於整個剝皮寮歷史街區是由老松國小所劃分出來,結合了教育的意義,就提及了台灣傳統與現代教育的古今對比。

剝皮寮位置介紹

前面有提到,剝皮寮其實是坐落在老松國小旁邊,與老松國小在同一個街區,是由老松國小劃分出來。

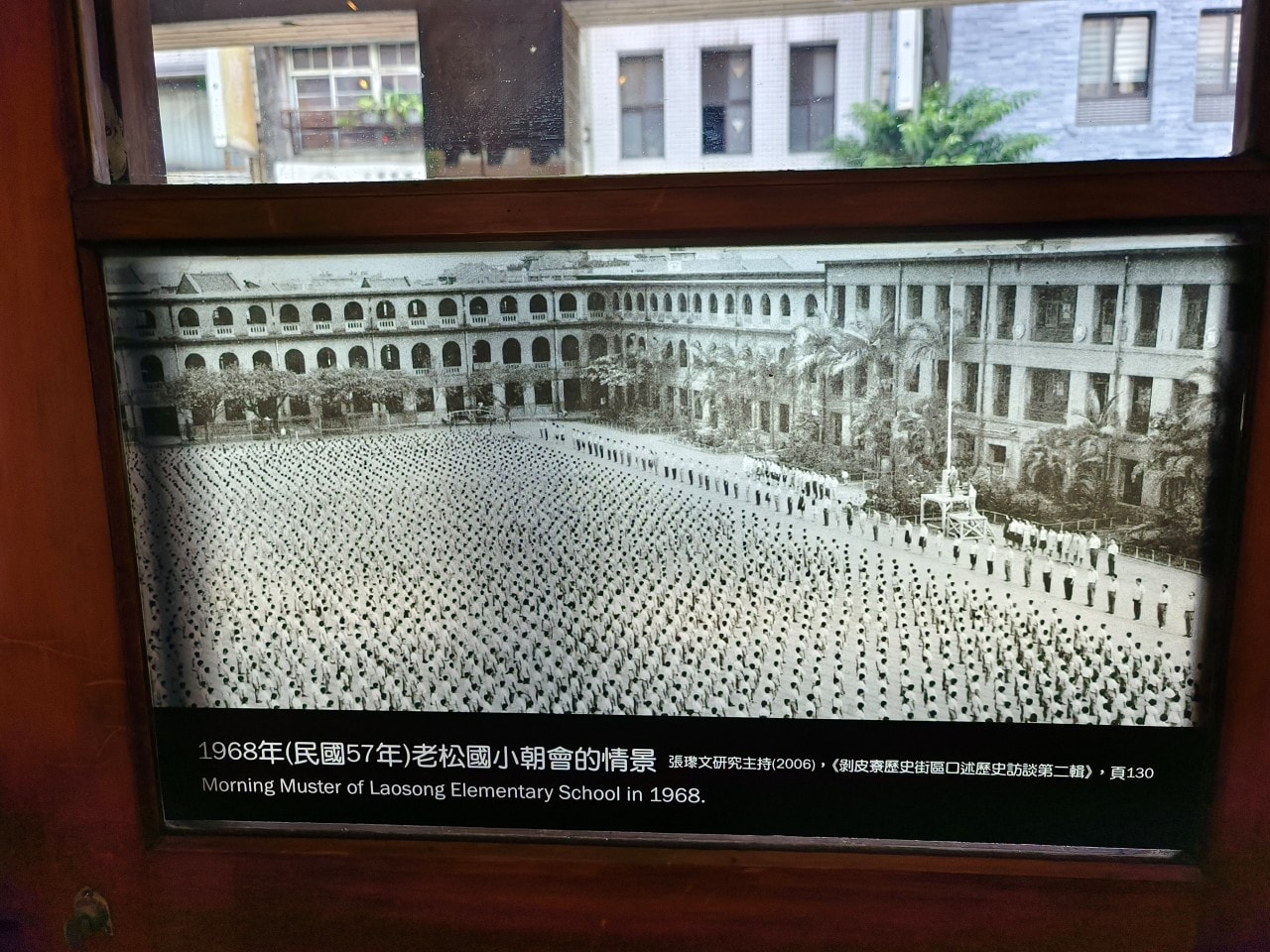

老松國小的大門口坐落在桂林路,這所學校的歷史可以追溯到日治時期。1895年,隨著臺灣割讓給日本,日本希望迅速在臺灣推行新式教育,讓臺灣人民學習日語,盡快融入他們的文化體系。於是,1896年,日本在台北成立了最早的學校,原名為“臺灣總督府國語學校”,這是日治時期推行教育的重要一步。隨後,學校改名為“艋舺公學校”,後來遷至現在的地址,並逐漸成為今天的老松國小。

老松國小在最繁榮的時期,學生人數曾經高達一萬一千人,這是在民國55年(1966年)創下的紀錄。

隨著日本人來到臺灣,城市規劃也隨之展開。1905年,日本對當時清代遺留下來的彎曲道路進行了改造,學校周邊的道路也因此變得筆直有序。

康定路173巷原本是剝皮寮歷史老街的一部分,這條古老的街道見證了臺北的變遷。民國77年(1988年),這片歷史街區被徵收,並於民國88年(1999年)開始進行臺北市的保存和再利用工作。後來,在民國92年8月(2003年),這裡成立了臺北鄉土教育中心,並於民國95年(2006年)正式對外開放。而這片區域本來是學校的預定用地,因此館舍都屬於老松國小。

醫療館、故事館、教育館,共有三館展區,接下來依序介紹這三個展區。

醫療館

醫療館,分做西醫與中醫兩個大主題。

西醫

西醫有三位人物,分別在臺灣的三個據點。

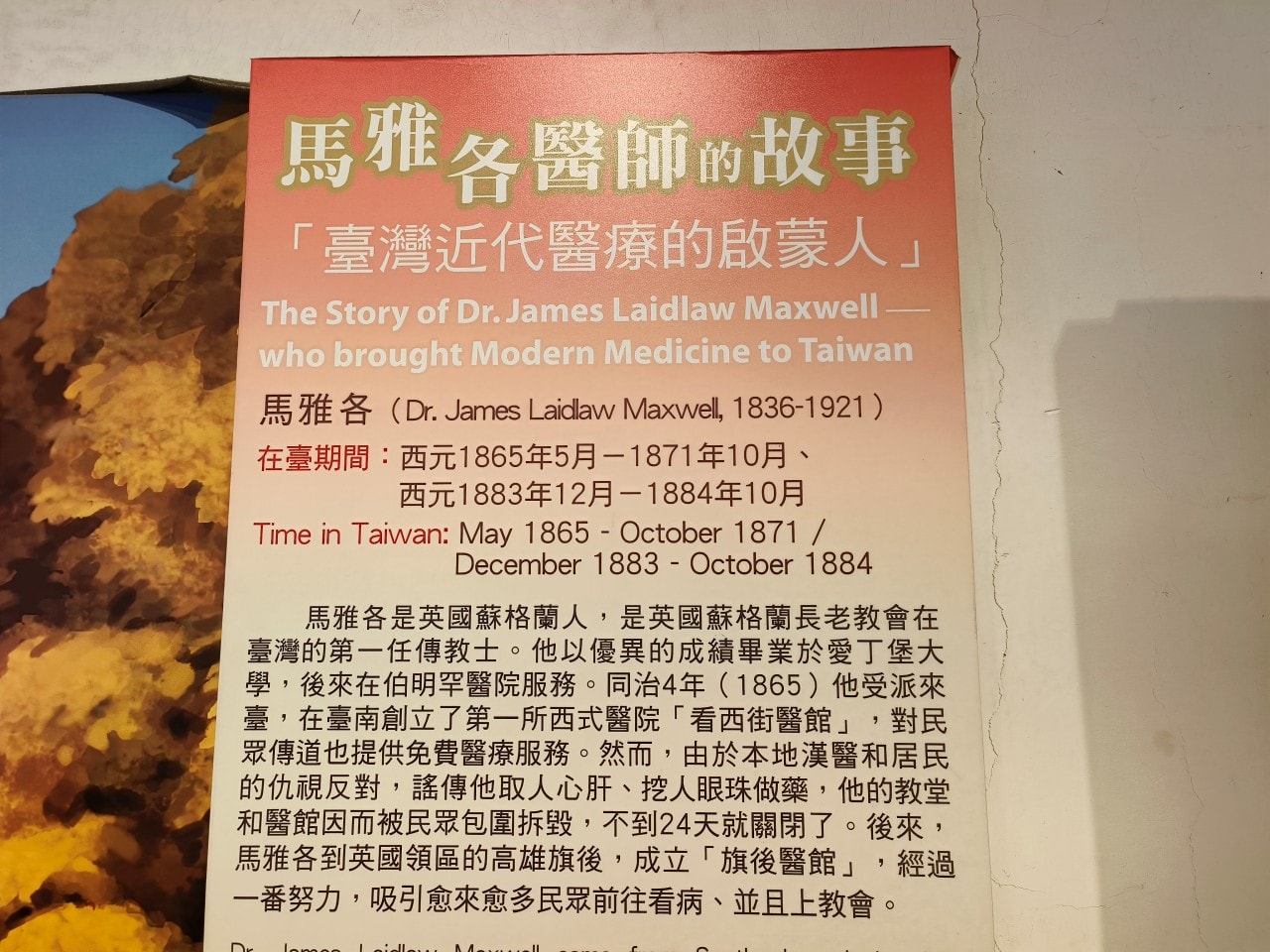

一府二鹿三艋舺,所以來台灣的神教士,也依著這個順序進來台灣。簽定天津條約後就開放港口,當初外國人到臺灣來,1865年,第一位是來台灣的是馬雅各,有很多基督教到海外宣教,派傳教士來台宣揚。

一開始先到台南,不受歡迎,搶中醫生意,還有宣教的關係,就被宣傳用人腦入藥,散佈遙言,後來醫館只開20多天,被迫停業,最後展轉到高雄開業,後來比較能被接受,才回到台南開業,後來就是新樓醫院。

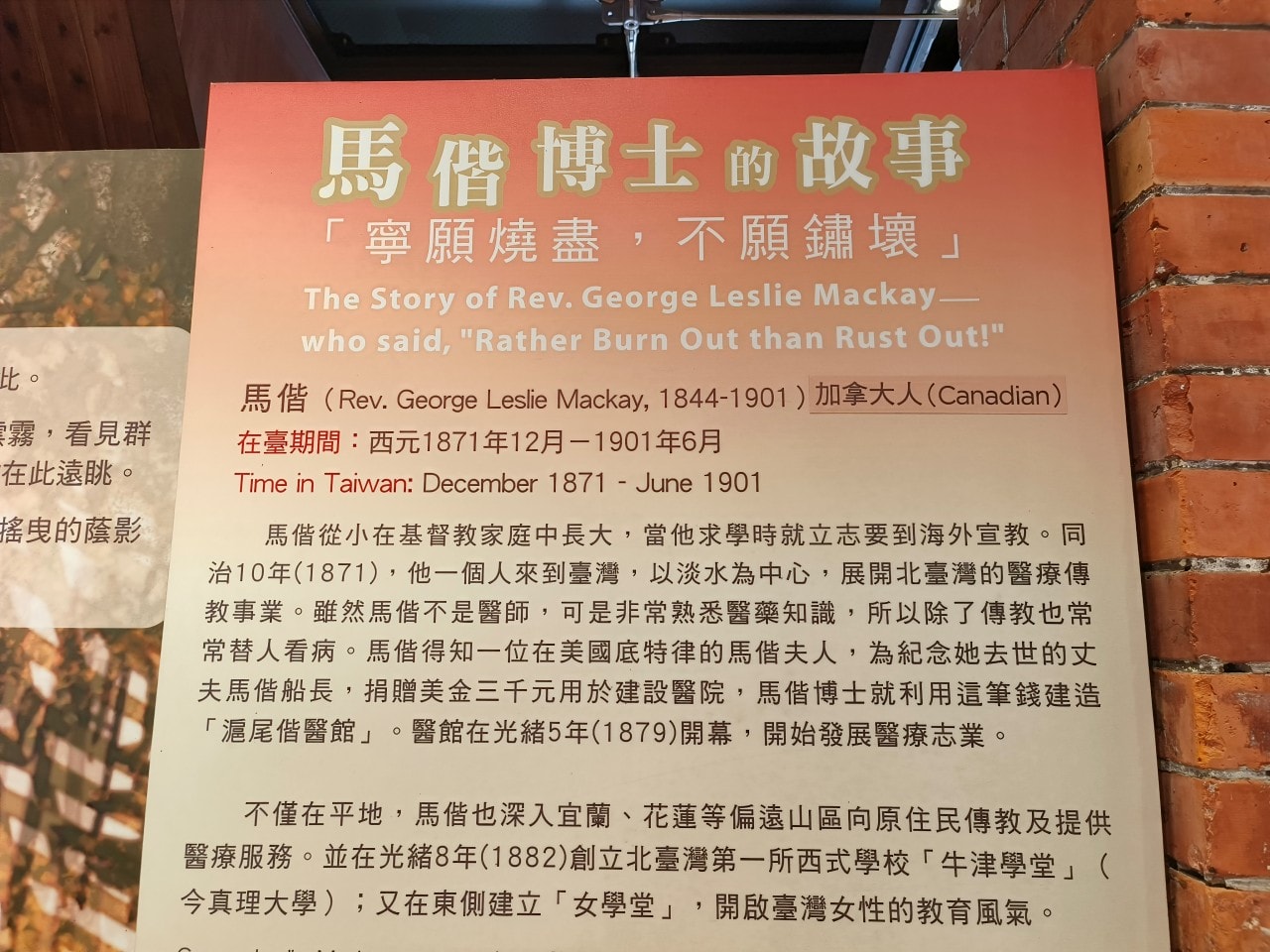

1871 年,第二位醫生,是馬偕博士,不具醫生資格,但有相關資識,一樣先到南部,後來有人跟他說南部有馬雅各,可以去北部發展,隔年到北部,清朝派清兵監視,某清兵牙齒痛,馬階透過竹子幫他拔牙,順便宣教。一小時最多拔 100 顆。

1873-1895 年,這麼多年拔了兩萬多顆,拔牙過程中想要創立醫館,馬偕回美國募款,募到三千美元的錢來源,也是”馬階夫人”的善舉。

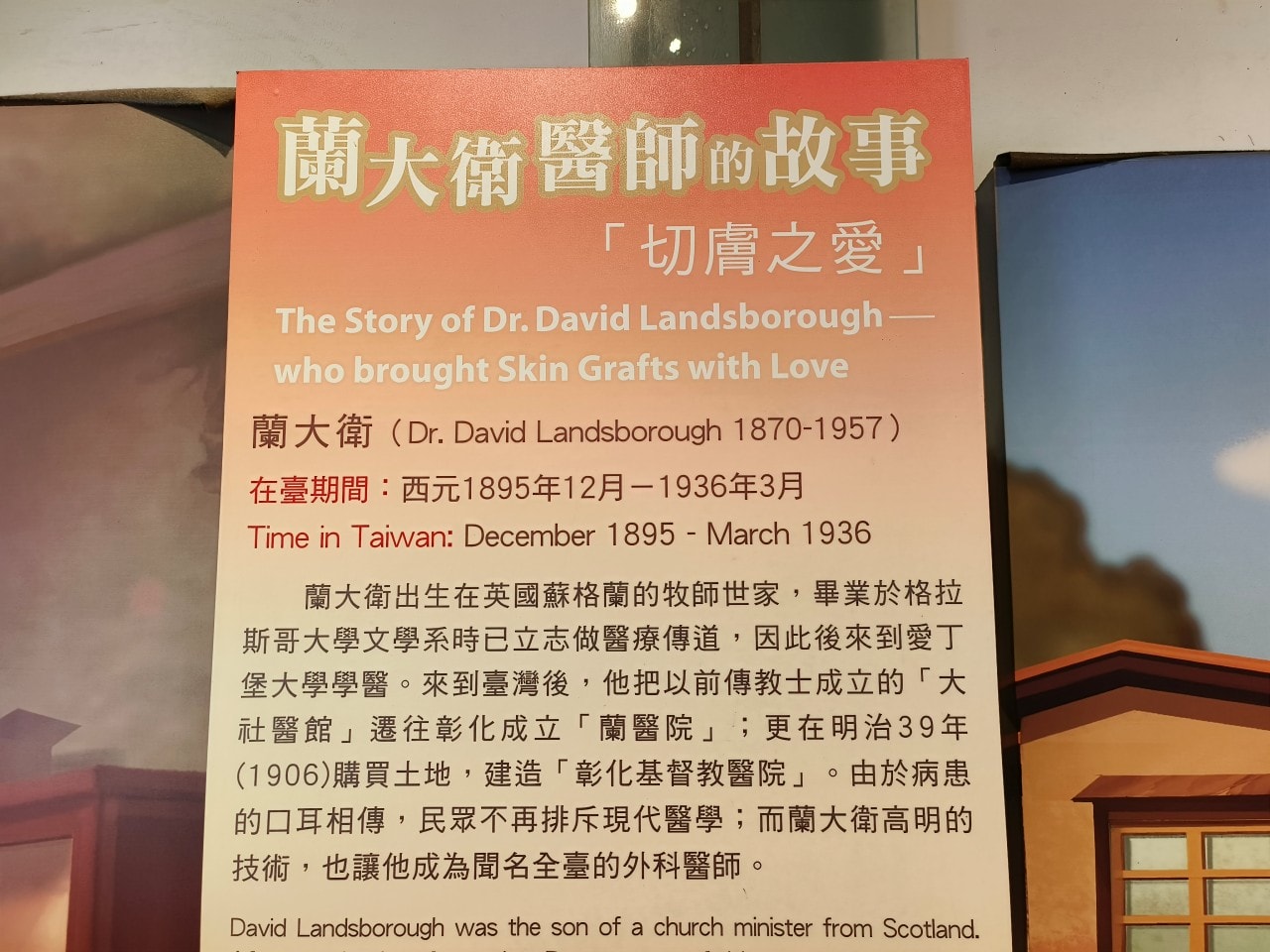

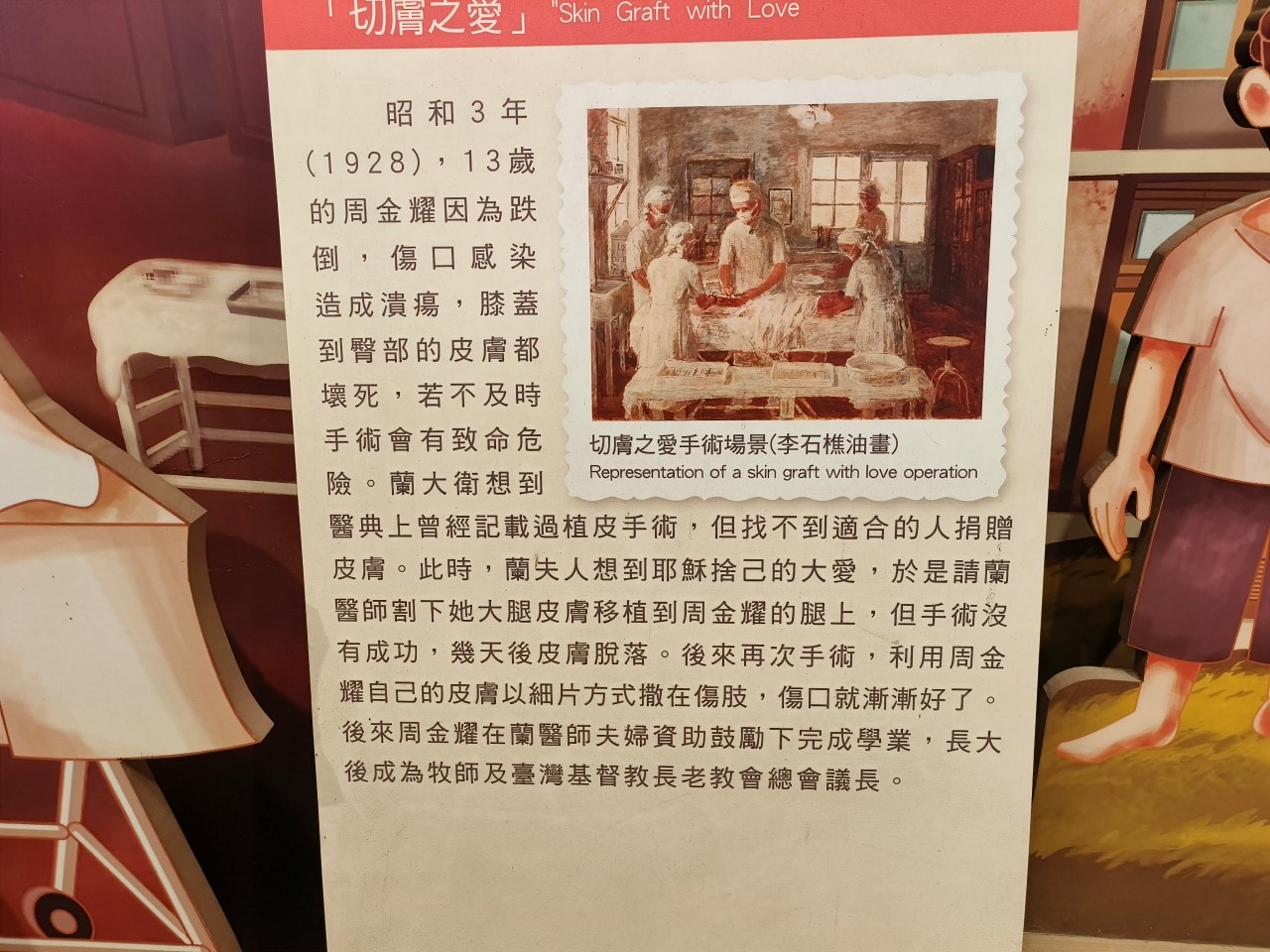

第三位是 1895 年來的蘭大衛醫生,來的比較晚,來台灣做宣傳,把分館開來彰化變大社醫館。曾經為了摔傷的小朋友,因為嚴膚潰爛,想找替換的皮膚,蘭大衛醫師的夫人捐皮給小朋友,但異體排斥,最後小朋友改善伙食,最後皮膚從自體移植才成功。

後來聽到周金耀的分享才知道蘭大衛夫婦的大愛行為,便畫了油畫,油畫現存於高雄醫學院。

「臺北市鄉土教育中心」現址,是由台灣醫師:呂阿昌,所捐贈的,共有四間,所以有四個門牌號碼,臺北市鄉土教育中心的門牌就是廣洲街 101 號。

現場有播放呂阿昌醫師的影片,由呂阿昌區師的女兒出來訴說家裡的家族故事,有空可以看一下。

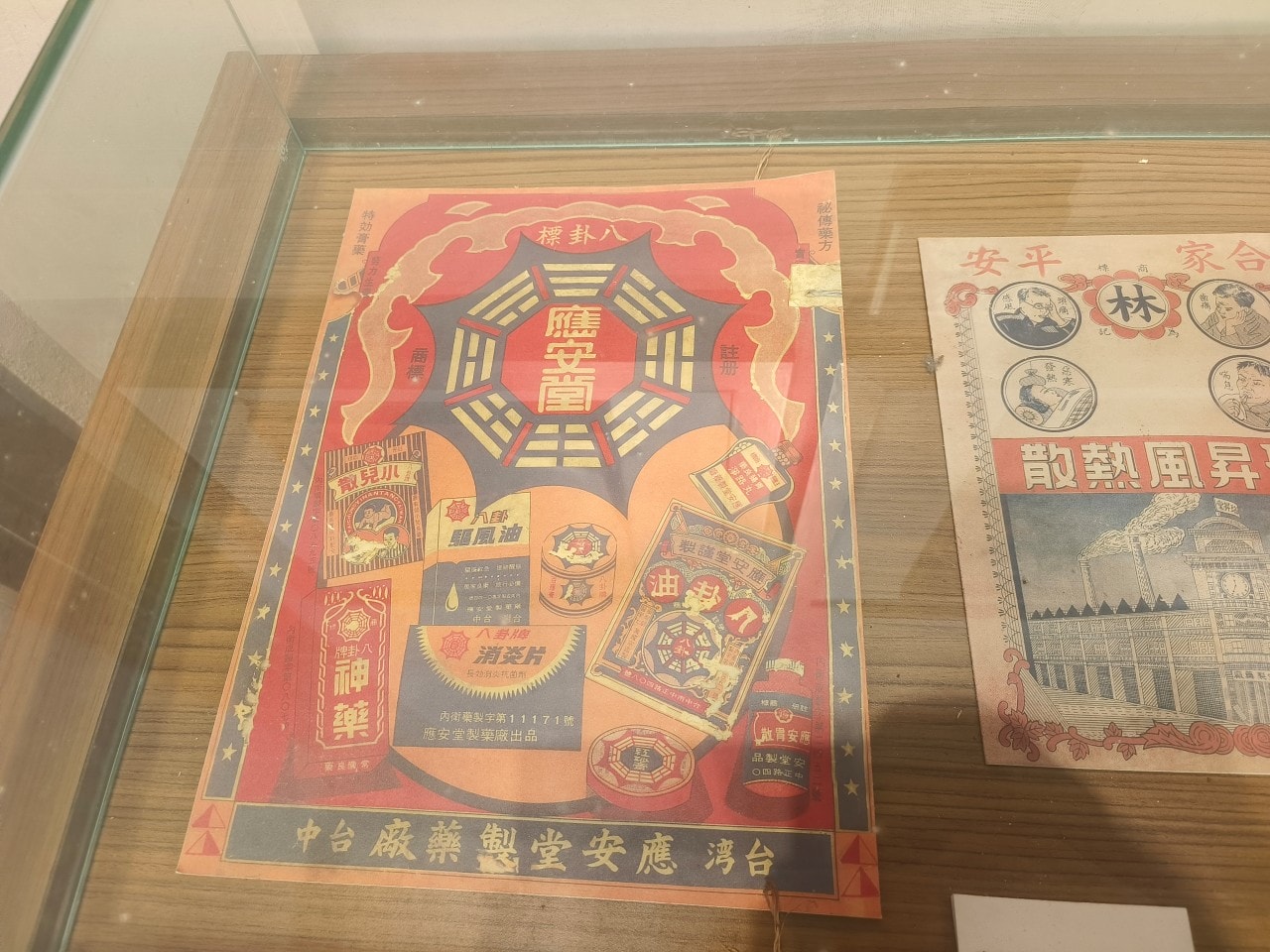

以前鄉下,醫生沒有這麼多,取而代之的是業務先把一些固定成藥,打包成一大包,先把藥放在你家。

藥包,免費放你家,掛在牆上,一段時間,業務會再到你家清點藥吃了或用了多少,用什麼付多少錢,這天朋朋說,這是真的,他以前小時候就有長得一樣的藥包,我這個都市長大的小孩,嚇到下巴掉下來了。

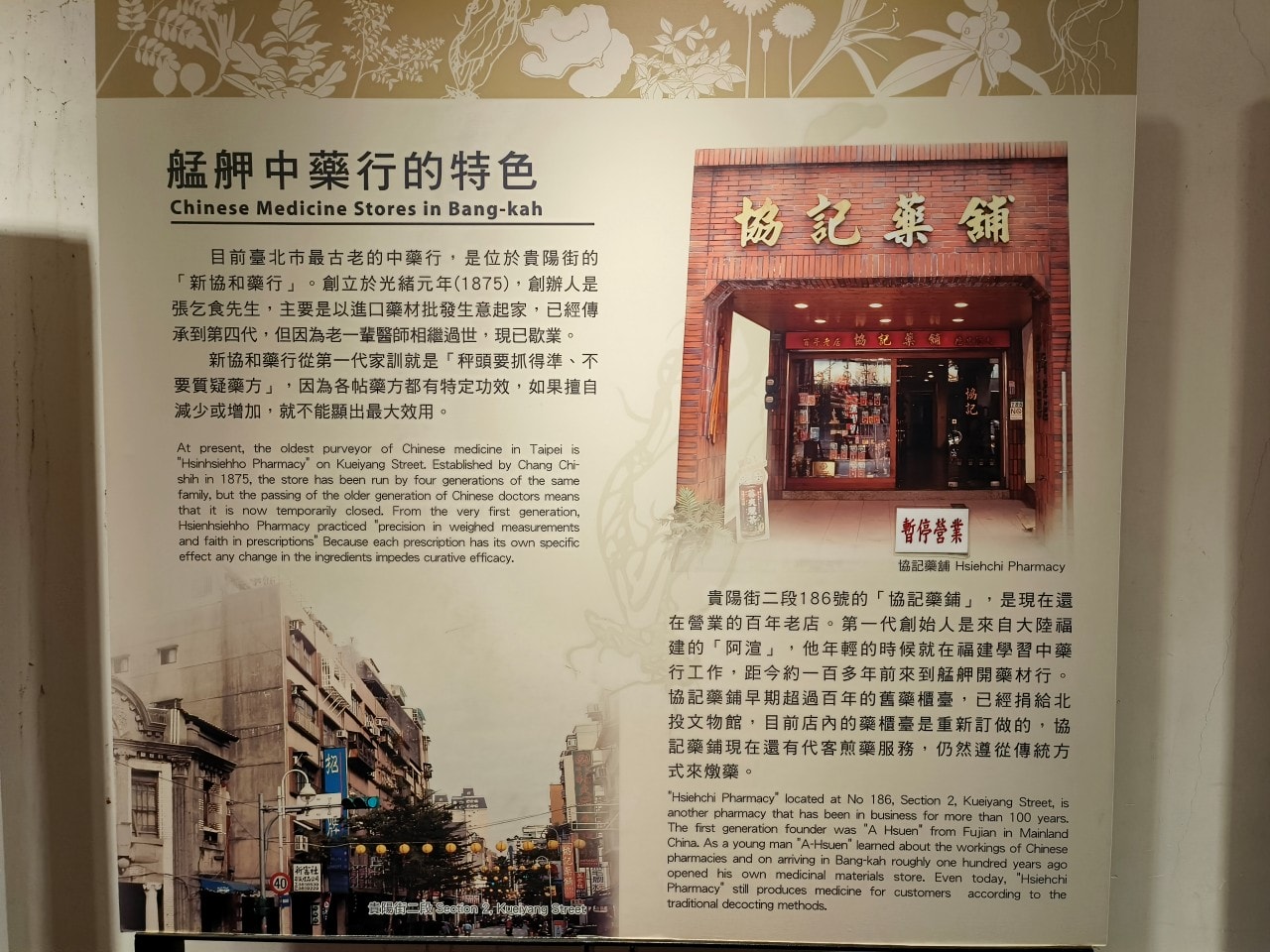

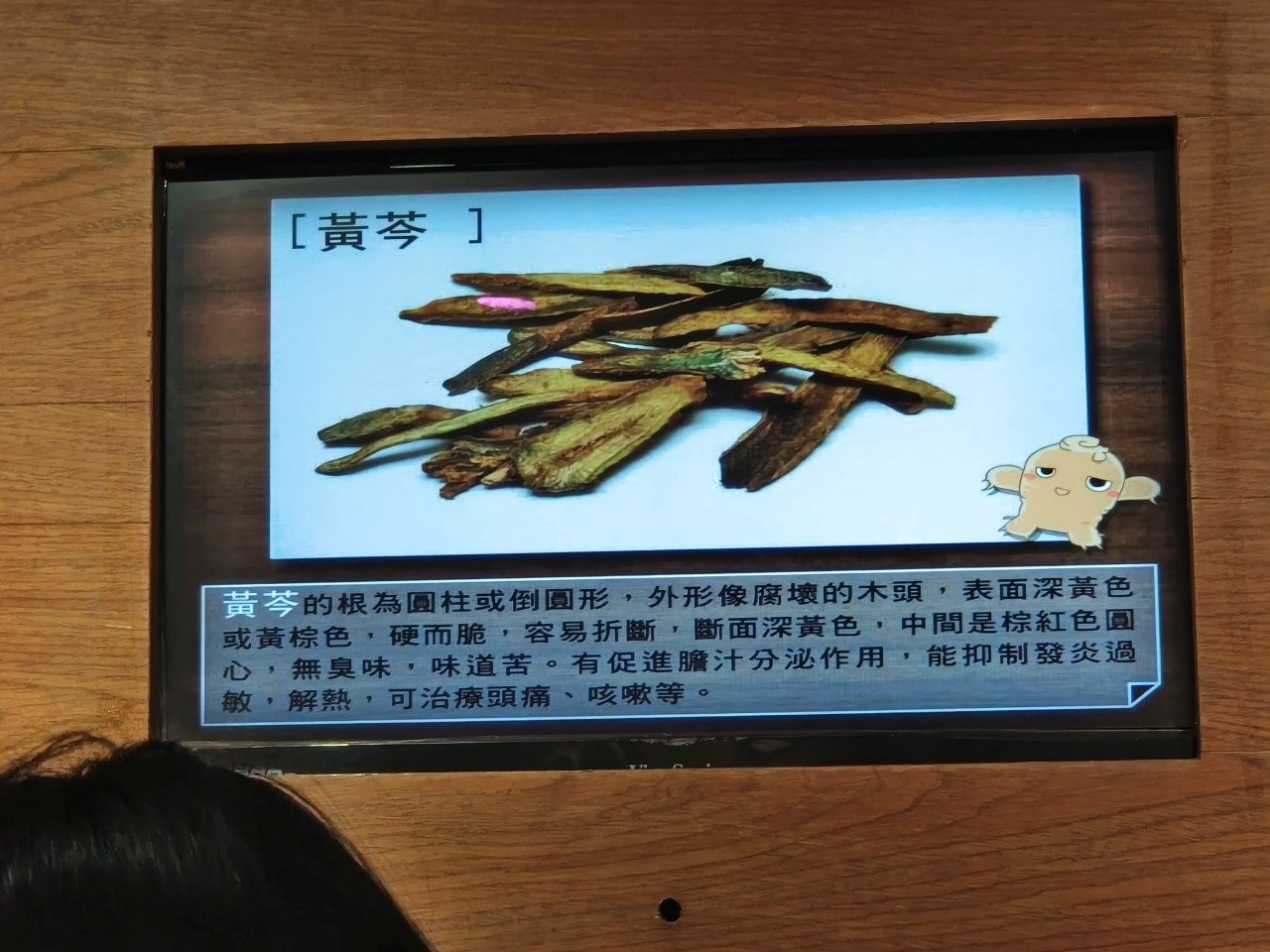

中醫

中醫館,動物植物礦物,以植物最多。

四診指的是中醫診察疾病的基本方法,也就是「望診、聞診、問診、切診」,合稱「望聞問切」,病人看完醫師,拿著藥方要抓藥,輾藥、搗藥、煎藥,還可以請中藥行代煎。

現場還有很多藥方介紹,什麼中暑都可以抄寫回去抓藥 xd。

認識藥材的另一個方式,可以透過用聞的,中醫館很好玩,在二樓記得上樓玩。

故事館

這裡講著剝皮寮的來源與相關歷史,透過背板與導覽老師的介紹,更加認識剝皮寮這塊土地的來源、發展、與沒落的原因。

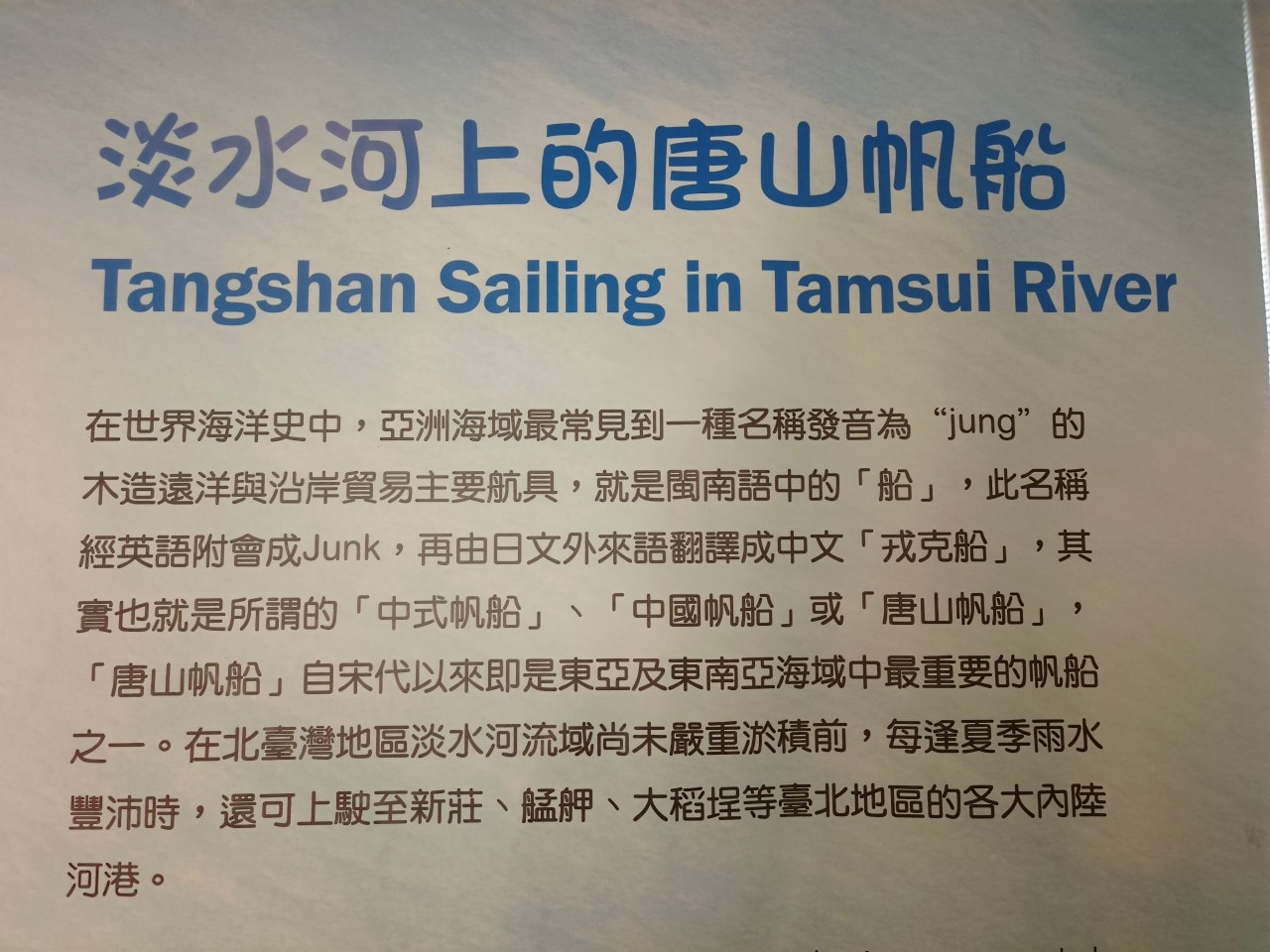

寬 6×6 長 3×3 ,淡水原來可以開到上游,但現在的淡水河泥沙於積,以前船可以到達新莊,後來只能開到艋舺而已。

中式帆船、唐山帆船。兩個眼睛可以趨吉避兇,安然渡過臺灣海峽,達到臺灣,下面放比較重的東西,臺灣到中國來回過程,做貿易。當時可以出國的東西,稻米、糖、樟腦、茶葉,基本農業商品,進口建材、中藥、陶瓷、紡織、金紙等等。

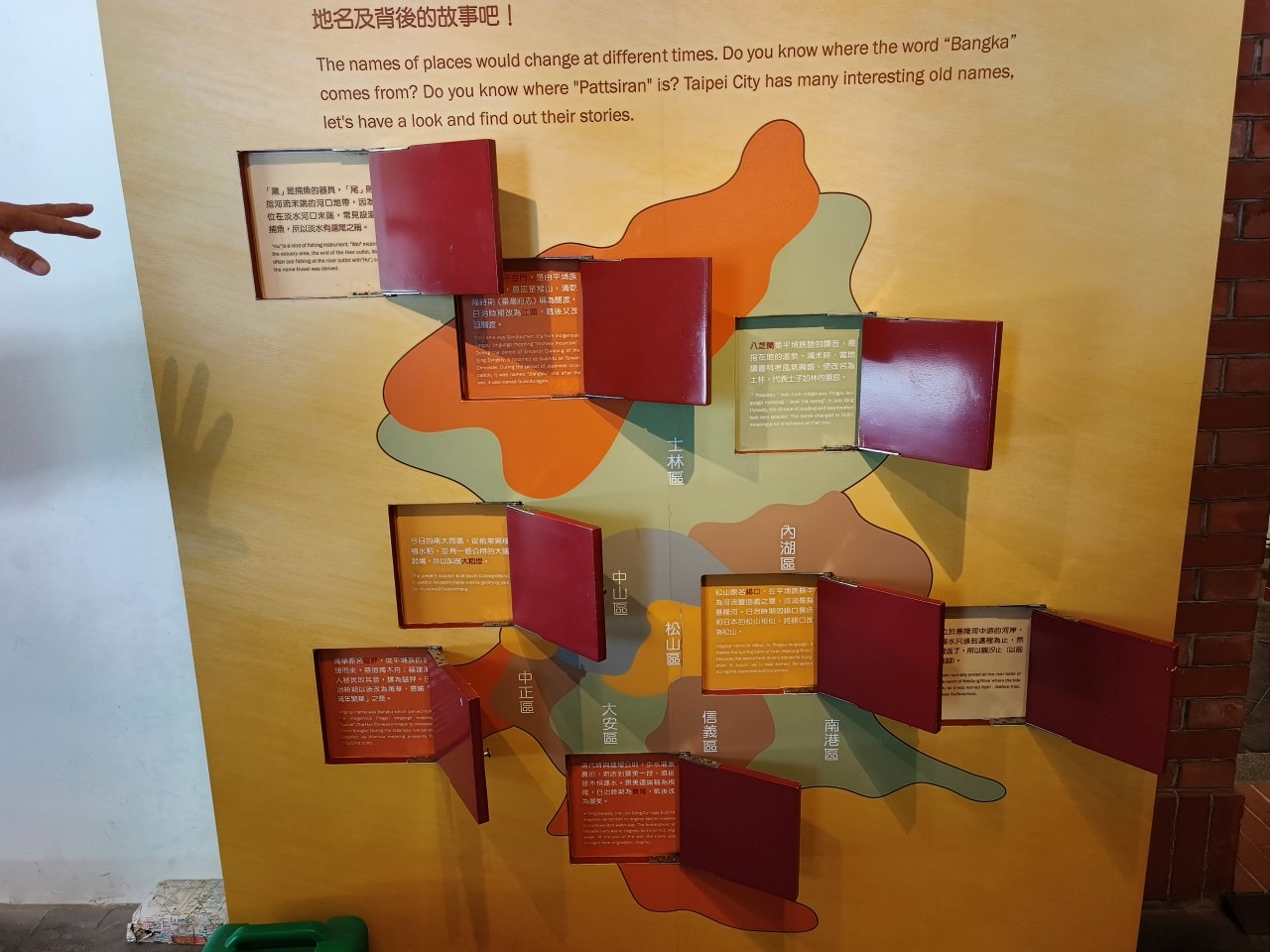

為什麼叫艋舺,問原住民,因為語言不通,以為問獨木舟,所以回答艋舺,是平埔族凱達格蘭語的猛木舟。

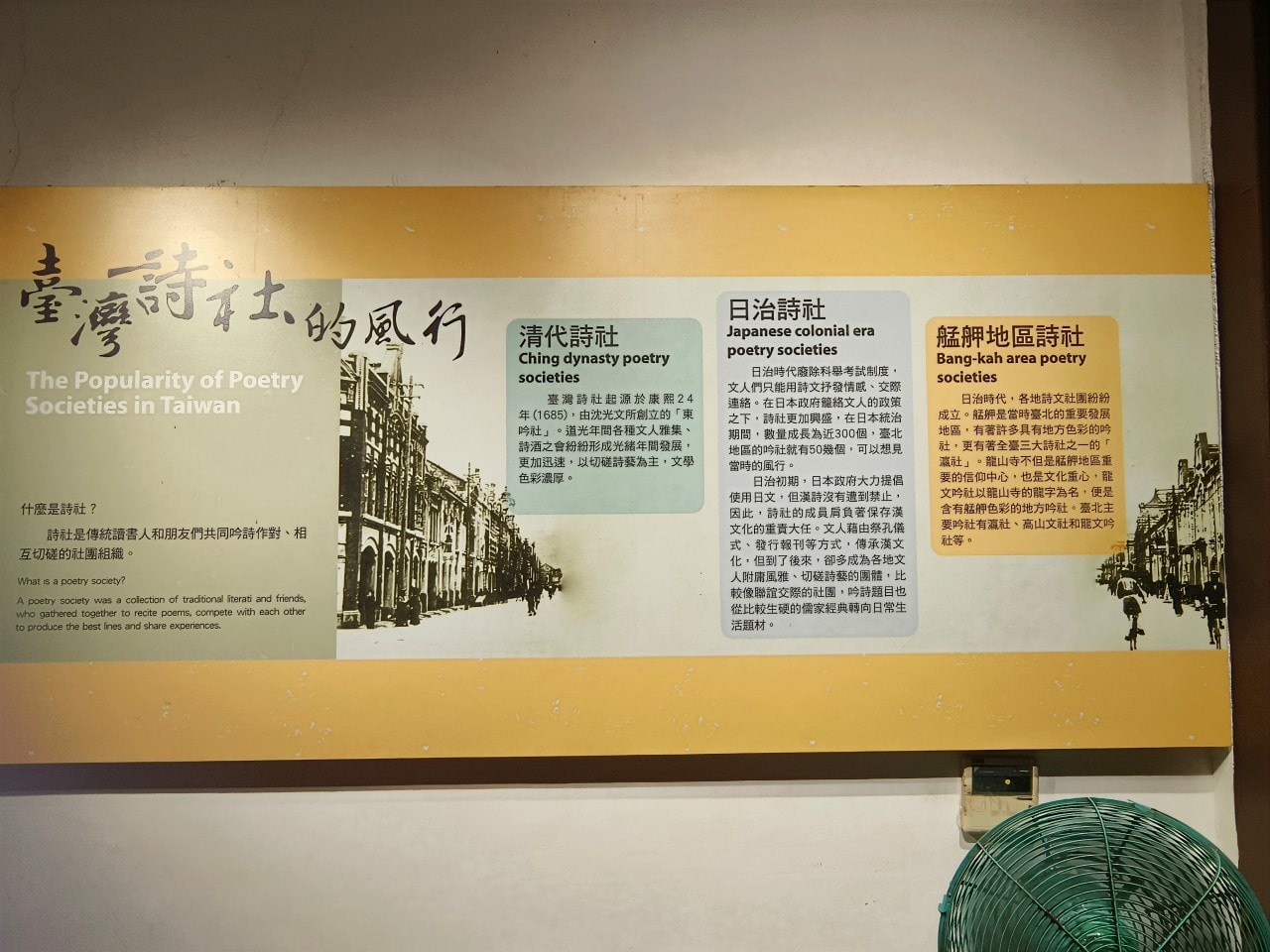

同業工會,稱為”郊”,早期到的人,在龍山寺,三義,稱為頂郊,龍山寺拜觀世音菩薩。

都是泉州人,但不同縣。同安人,打輸,搬去大稻埕,拜霞海城皇廟。同安又稱為下郊。

台灣的土地面積來看,就是北台灣與南台灣的差別。因為利益問題,三義人比較多,同安人打輸,就搬到了現在的大稻埕,也因為後來淡水河泥沙於積的關係,萬華這裡就沒落了,但大稻埕就狀大聲勢。

地區發展,通常是港口先,再開避馬路,當時那時因最大,臺北市第一街,就是貴陽街。貴陽街二段近西園路一段,有個牌子寫台北第一街。

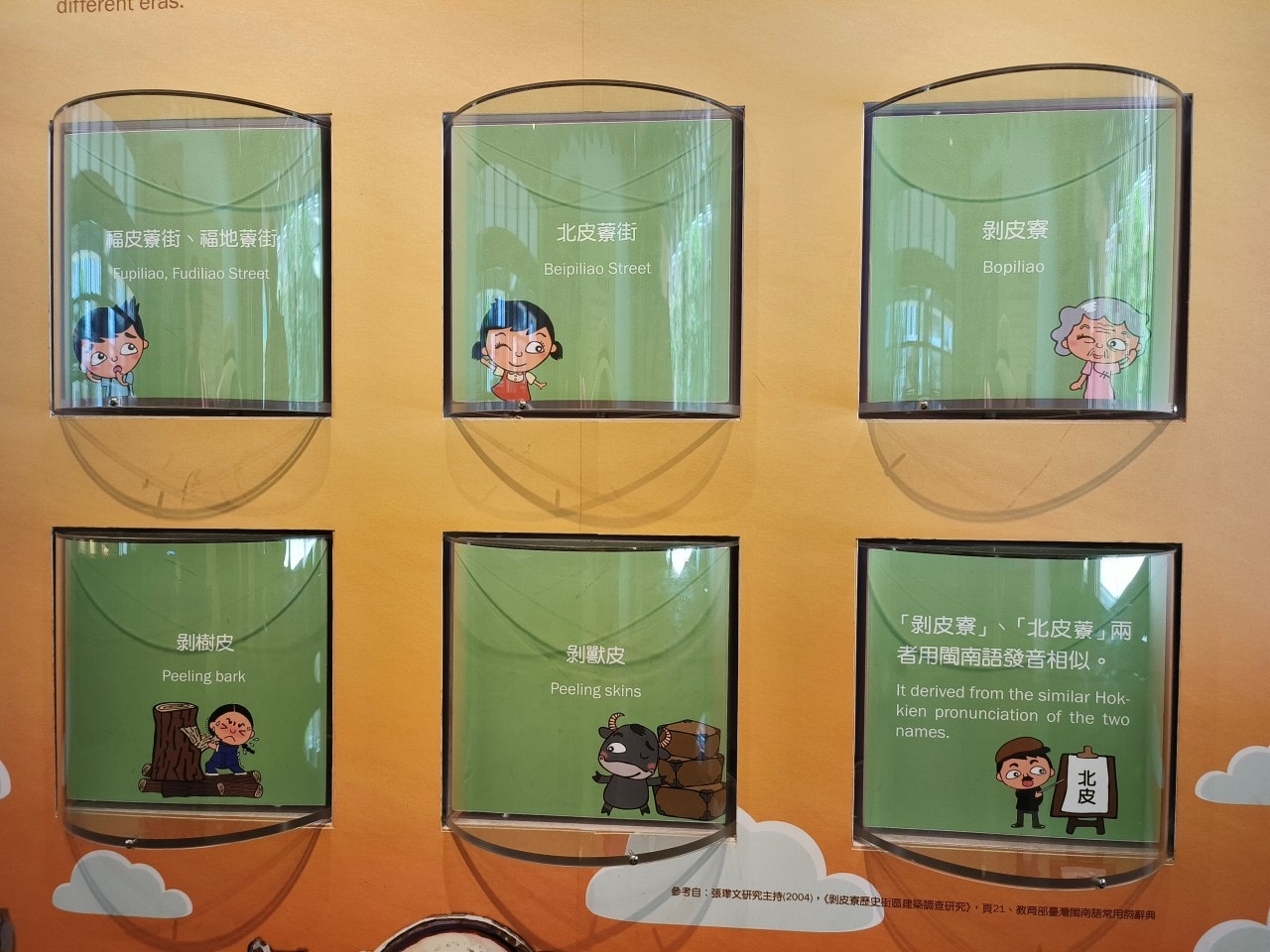

剝皮寮為什麼叫剝皮寮/剝皮寮意思

猜測有三個原因:

- 剝樹皮,老松國小旁的蓮花潭,剝樹皮

- 剝獸皮,牛皮、鹿皮

- 清代以前這裡叫福皮寮,日治就變北皮寮,到民國變成台語剝皮寮。

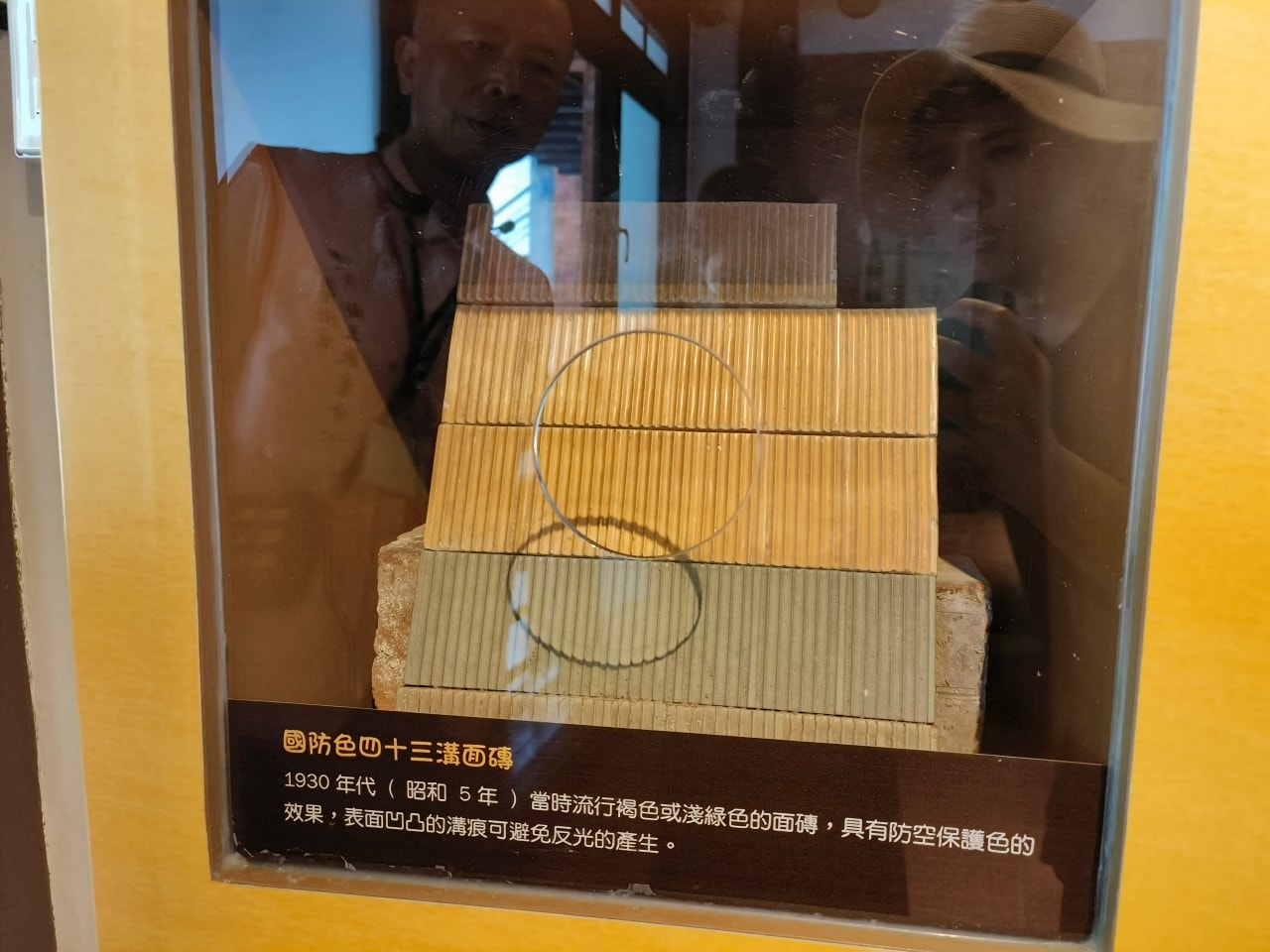

保留清代的街形與建物,日治時期是戰爭時期,柱子有三種顏色1920-1940,貼上壁磚,從空中往下看,國防色,貼壁磚,由空中往下看不到。

清朝房子,有上下或前後兩種,店面、住家。

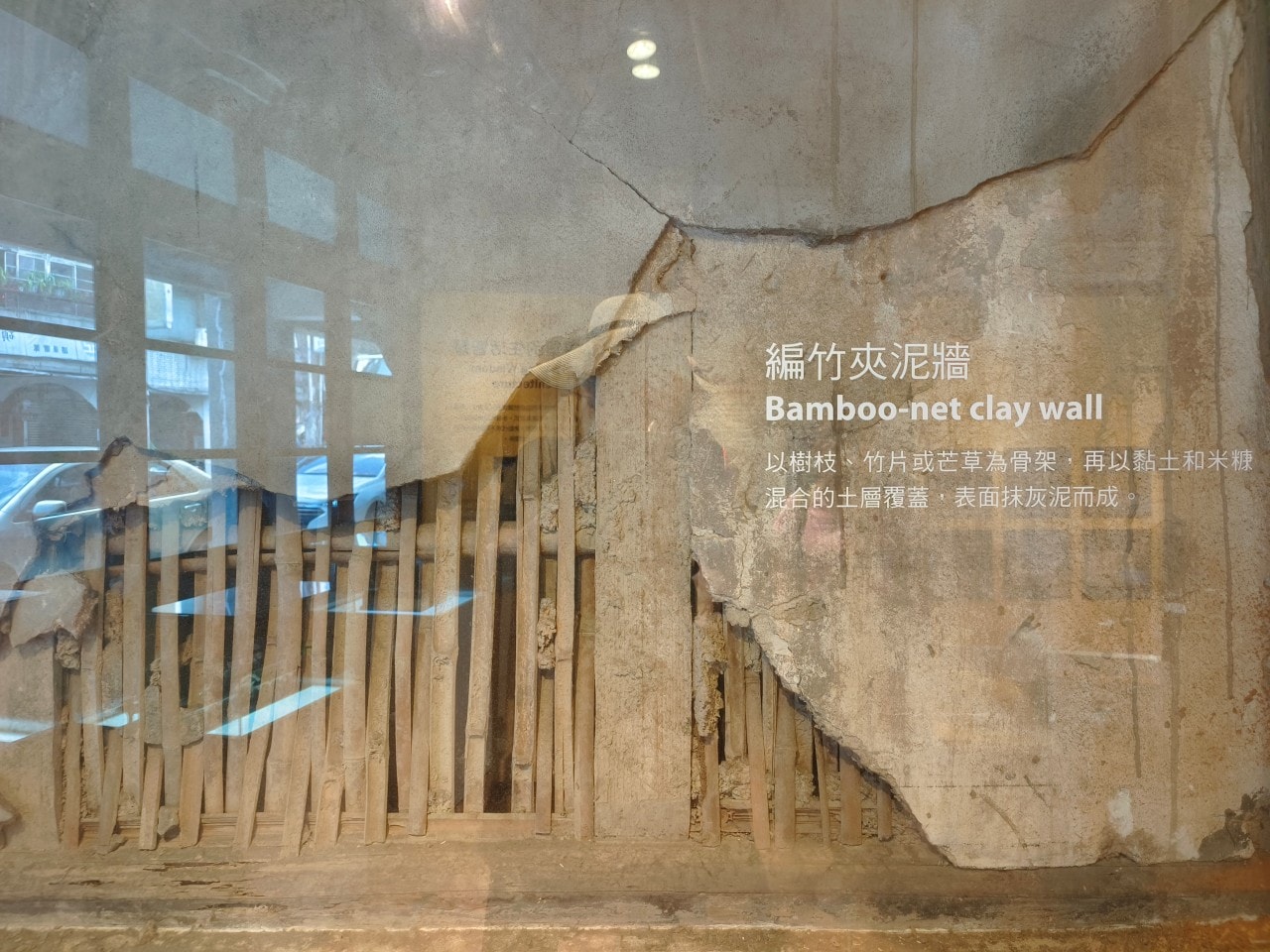

最簡陋的建築材料,雨淋板,接下來是編竹夾泥牆,接下來是土埆牆。

茶室,販夫走足,花錢洗個澡,再來茶室聊天喝個茶。

教育館

由於這裡解說老師講得實在精彩,還沒到這區,導覽時間已經結束,所以就自行參觀。

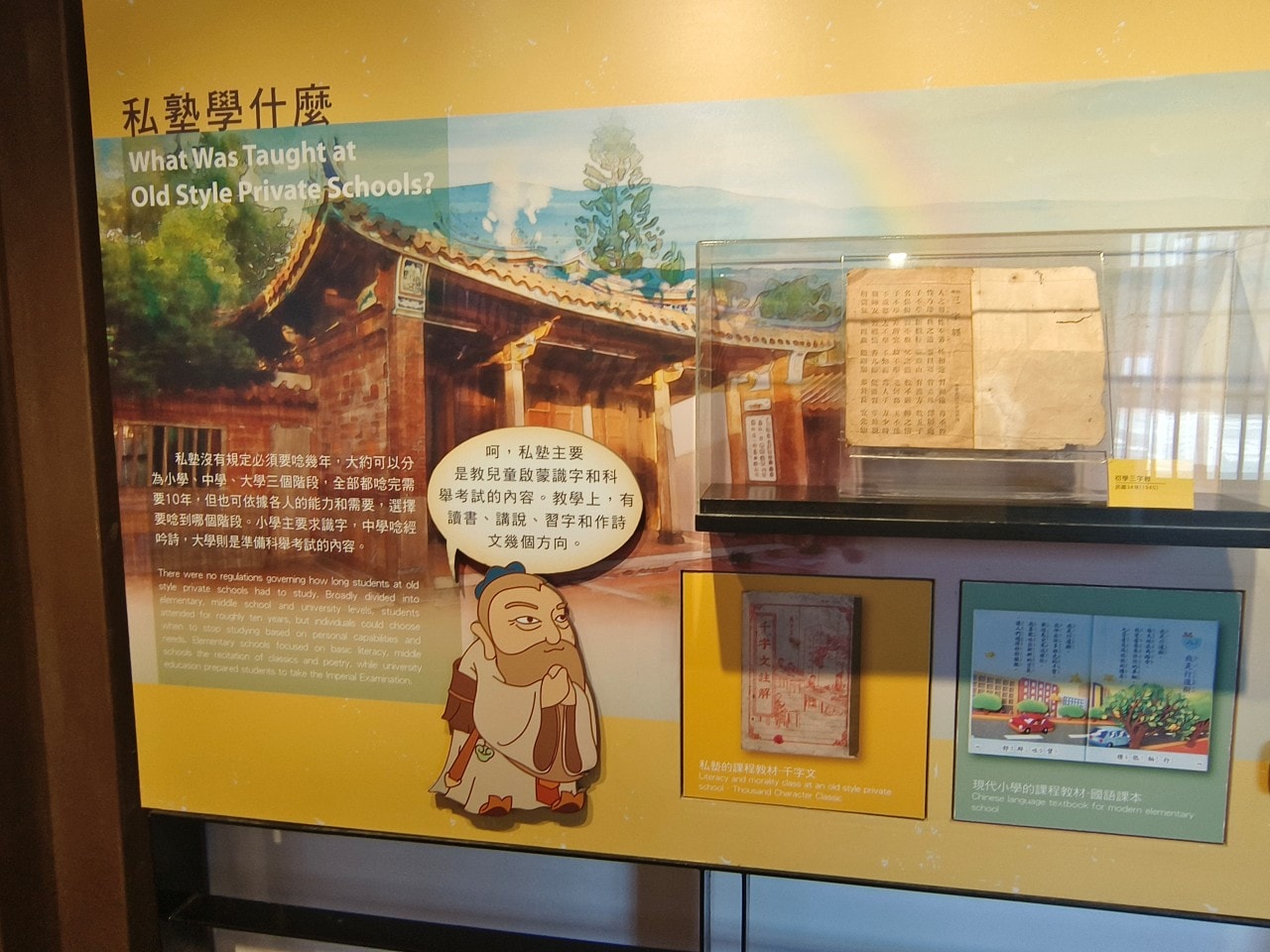

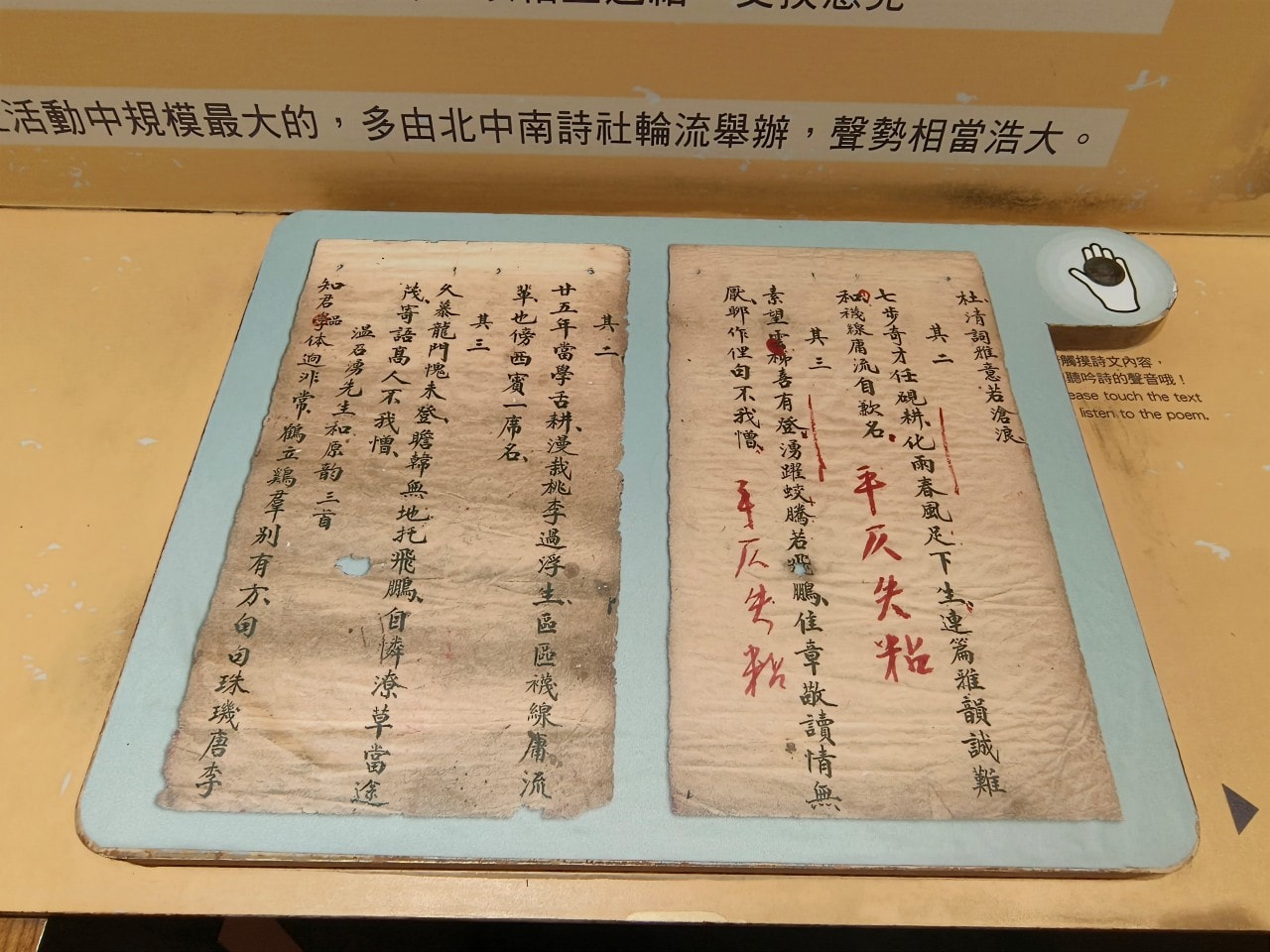

一樓講的是臺灣傳統教育。

從清代科舉講到私墊學什麼。

還有比對以前古人跟現代小學生的時間差異表,也太促咪了吧

二樓就是日治到現代教育的歷史與過程。

剝皮寮美食

周記肉粥店(GOOGLEMAP)

我在 GOOGLEMAP 上的心得:吃完,我的胃,略空虛。

筍子,普通,季節尾聲了吧。豬心,新鮮,沒有味道。

這邊計價寫的金額,是寫菜錢,粥錢另計。 生意很好。

臺北市鄉土教育中心真的很好玩

這裡是一個親子景點,可以與孩子互動,外面屋簷下還有許多夜市小遊戲可以共玩,也有寓教娛樂的作用,聽聽剝皮寮的故事,逛逛走走個半天,點去週遭吃一下萬華美食也不錯。下次就準備去真正的剝皮寮歷史街區,聽聽在地的故事囉。

來看看其他台北景點的心得?