潮溼又悶熱的山區中,長滿壁癌的不知名建築物,深藏山林不為人知的灰色的水泥建築,建築四周有著軍隊 24 小時站哨,確保不會有人員非法進出,一扇又一扇高聳入雲天的窗門,抑鬱的空間,透過 24 小時不滅的燈光,進行監視與監聽,這裡就是「安康接待室」。

安康接待室,深藏著 1970 年被調查局關押、被審訊的「政治犯」或是「嫌疑人」,這裡沒有死掉一條性命,有著精神上的折磨,24 小時不關燈的牢房,不知今夕是何夕,不間斷的審訊與自白,不曉得藏在哪邊竊聽器,不曉得一起被抓進來的同伴有沒有出賣你,加誅心底的恐懼,折磨著被審問的人,用精神折磨讓你認罪,這一個 1970 年代不能說的秘密建築。

什麼是安康接待室?

這裡要拆解成兩個名詞,一個是地名:安康。另一個則是:什麼是「接待室」。

安康的起源,為什麼選址在此建設「安康接待室」

安康(舊名:暗坑),暗坑不好聽,後來改成安坑,國民政府來台後,認為「坑」字不吉利,改名為「安坑」,後來再次更名為「安康」。

安坑在 1950 年代,成為軍事和監控活動的重地,特別是 1952 年建立的軍人監獄,成為關押政治犯的場所之一。這段時期因為白色恐怖政策,許多無辜者或因思想不同、政治立場等被逮捕,甚至被判刑處決。安坑的刑場(安坑刑場)從 1954 年至 1989 年間一直在使用,成為不少台灣歷史事件的背景,例如 1950 年的鹿窟事件,當地村民因政治理由被誣告,並最終遭到槍決。

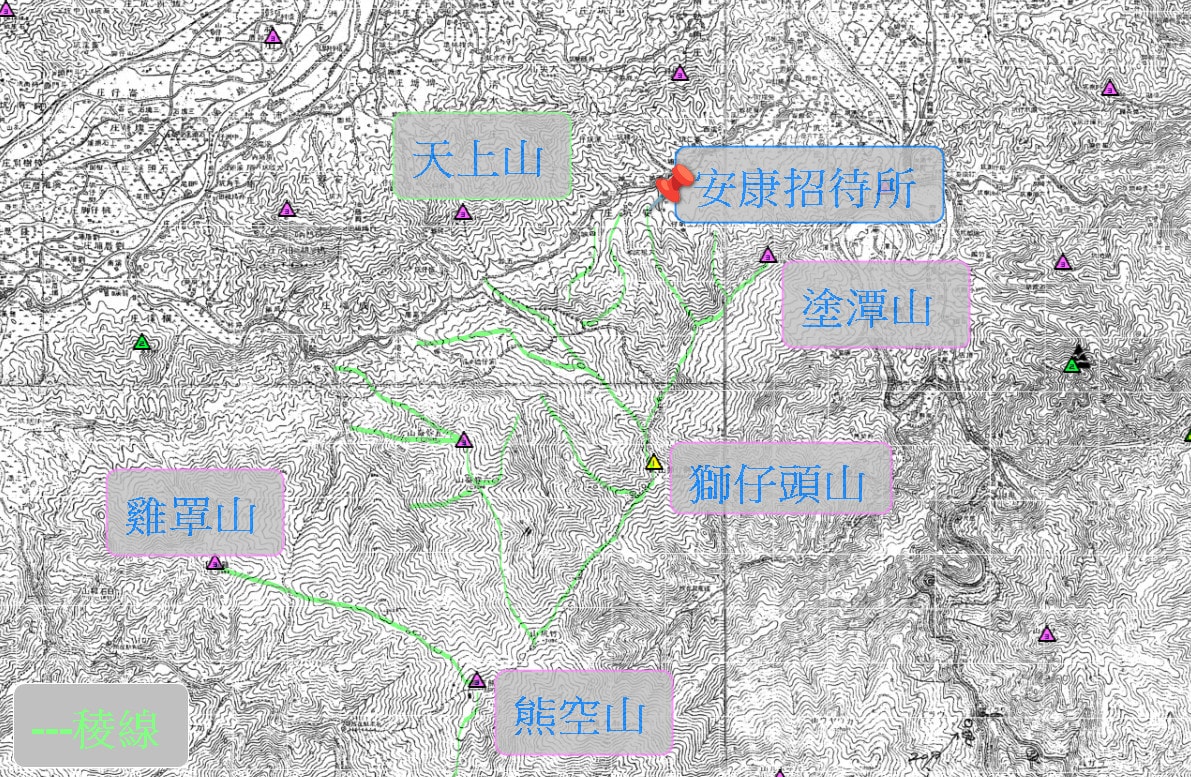

⬆ 1916 蕃地圖

最初的名稱「暗坑」源自地理位置,隱蔽的地形讓這裡成為一個容易守衛的山區。安坑屬於熊空山系,北面是中永和,屬於天上山山系,天上山的另一側是廣為人知,賞桐花的承天禪寺。背後依靠著山,兩側夾著湍急的溪水,地形險惡,易守難攻。

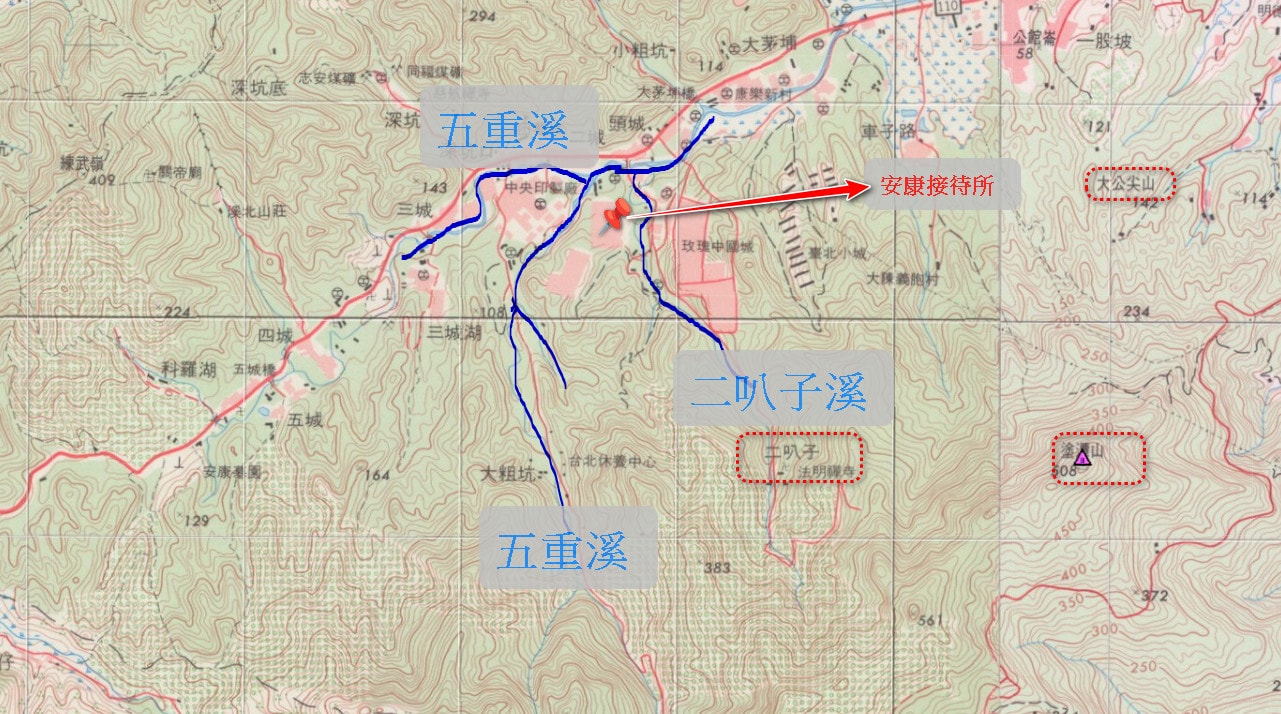

⬆ 1989 經建圖

1973 年當時的安康,附近都是田,都在種茶、種米、各種農作物,土地易於取得,當時的人口也相對稀少,因此當調查局及國防部選址在此建立設施時,輕易避開了民眾的視線。

⬆ 微上坡處,道路盡頭即為安康招待所

即便距離最近的聚落:「頭城」,只住了六百多人,不容易被發現,車道設計就有視覺遮蔽,竹林、車道彎折,讓人查覺不出這裡面的建築物是什麼,甚至連大門外的楓香樹,經過計算間隔的種植,所以安坑的地理環境使其成為理想的軍事設施所在地。

⬆ 導覽當日湍急的溪水

物理隔絕再加乘心靈隔絕

安坑和其周邊曾是清代「蕃界」,也就是漢人與原住民之間的邊界地帶。這些地區通常位於山區,漢人主要活動在山腳下,從事農業種植。然而,當漢人逐漸向山區擴張,觸犯了原住民的傳統領地,這便導致了緊張關係的加劇,甚至發生了暴力衝突。

在這個歷史背景下,「出草」是一種原住民處理外來者入侵的一種反抗方式,通常指的是原住民為了捍衛自己的領地,對入侵者進行斬首等激烈報復行動。歷史記載中有二十八名漢人在此地遭到「出草」,這成為漢人對山區地帶的恐懼根源之一。因此,當地的居民一度對二叭子這個區域充滿畏懼,不願接近。

除了物理上的隔離,這種事件也造成了「心靈隔絕」的現象。安康和二叭子的居民,即使在地理上距離不遠,卻形成了心靈上的斷裂。安康的居民與住在二叭子山區的居民之間,並不認為彼此是同一村的人,無論在文化、生活方式還是心理層面,彼此的認同感都十分淡薄。

這種心靈上的割裂與物理隔絕交織在一起,使得安康地區充滿了歷史上的對立與張力。透過這種雙重隔離,我們可以看出當時不同族群間的複雜關係。

⬆ 現代化的保全鐵門隔絕

什麼是「接待室」

介紹完安康接待室為什麼選址在此後,接下來就要什麼是接待室?聽起來像是宴會招待所,感覺很好玩,但我想有經歷過當時風聲鶴唳,草木皆兵的台灣人,應該都不敢大聲嚷嚷,只敢夾著尾巴安靜做人。

安康接待室於 1974 年正式啟用,成為司法行政部調查局用來進行偵訊及筆錄製作的場所。這個設施並非用來關押嫌疑犯的監獄,而是用於更具隱秘性的偵訊過程。由於當時的白色恐怖時期,政治犯和其他被調查的人往往會經歷精神和心理上的折磨,而不是直接的肉體虐待,安康接待室就是其中一個關鍵設施。

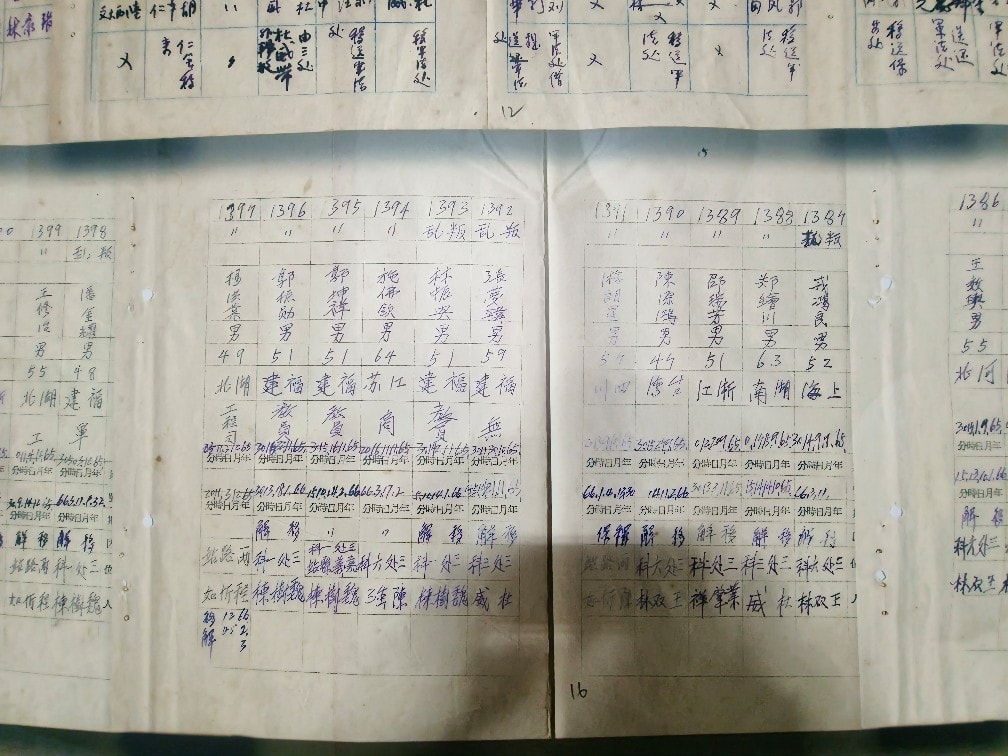

⬆ 當時被關押的人員名單

調查局的運作極為隱密,進行偵訊的程序也很有計劃性。當被調查的人被送往安康接待室時,經常是在高度保密的狀況下進行。他們會被蓋上頭部,讓他們失去對周遭環境的感知,甚至在路上也感覺到模糊和顛簸,這種手法增加了心理上的不安和恐慌。這種高度的保密措施使得很多被調查的人根本無法確定自己當時被帶到哪裡,也不知道具體的調查地點,被調查的對象,這裡已經離開台北很遠,殊不知才只是在新店山區附近,沒有離開台北太遠。

調查局使用安康接待室的目的不僅僅是為了偵訊,還包括了透過各種心理戰術讓嫌疑人逐步失去抵抗意志。例如,長時間的審訊、剝奪睡眠、孤立和時間感的模糊,使得嫌疑人極易崩潰,從而配合偵訊內容,甚至簽署自白書。在這些過程中,調查局的做法都是極為隱秘和有計劃的,表面上並不進行明目張膽的肉體懲罰,但精神折磨的手法卻更加隱蔽和有效。

調查局利用高度隱密的環境進行偵訊,並裝備有當時先進的錄音、監視設備,使得嫌疑人幾乎無從察覺自己正被全程監控。

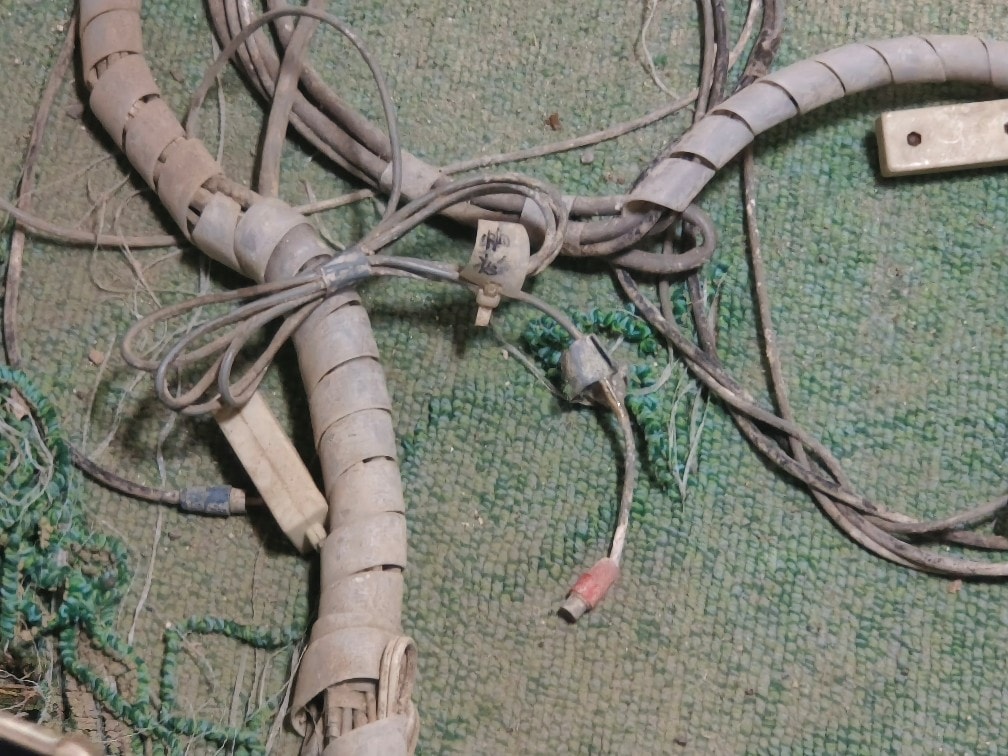

⬆ 寫著”收音”的音源線

在白色恐怖時期的嚴厲政治氛圍下,這些調查局的行為充滿了壓迫感,而對於很多被帶到此地的人來說,他們的生活和精神狀態受到了極大的衝擊。然而,隨著 1987 年台灣的解嚴,安坑接待室和其他這類設施逐漸被停用。即使如此,當地的居民對於這段歷史依然感到害怕和敬畏,這裡的故事也成為台灣白色恐怖時期的一部分,並且在後來的文化資產提報中得以保留。

安康接待室如何進行偵查?

安康接待室是調查局在台灣設置的第三代的接待室,其前身歷經了多個不同的地點和演變過程。第一代的偵訊室位於大龍峒,當時設在一位陳姓舉人的家中,並不是專門設計的官方設施,而是選擇了一個隱秘的民宅作為臨時用地。調查局的總部則設在環河南路,這一帶成為早期調查活動的主要基地。

隨著偵訊需求的擴大,第二代的偵訊室被設置在吳興街,當時建了一個傳統的三合院,稱為「三張梨招待所」,這一設施顯然更加專業化和隱蔽。這座三合院的結構適合偵訊和關押嫌疑人,也進一步提升了調查局的隱秘性。

到了第三代,調查局決定在新店區公所後方建立新的偵訊室。這一地點的選擇經過了多番考量。起初,他們計劃將偵訊室設在刑場旁邊,這樣既能夠方便監視嫌疑人的動向,也可以更迅速地進行必要的處置。然而,由於附近有國防部的電信營,軍方出於安全和機密的考量,拒絕在這裡建造偵訊室,導致調查局最終將選址移到了安康,地理位置隱秘且易於控制。這裡成為了第三代安康接待室的所在地。

如何偵查?

⬆ 進入這個鐵門,就開始調查了

根據先前被抓到安康接待室的口述記錄,嫌疑人在進入調查區的第一步就是經過徹底的搜身,目的是確保嫌疑人不會自殺或自殘,以免出現調查過程中非自然死亡的情況。金屬物品、貴重物品、甚至皮帶等都會被徵收,這一方面是出於對嫌疑人生命安全的考量,另一方面也是為了控制和剝奪其任何可能的反抗手段。

⬆ 被搜身的那個房間

與早期不同,1970 年代的調查局避免了明目張膽的肉體折磨,而是更注重精神折磨和心理壓力的運用。他們並不希望嫌疑人在偵訊期間死亡,因為那會造成不必要的社會關注,甚至可能引發國際譴責。相反,他們採用的是持續不斷的高壓環境和長時間審訊,以削弱嫌疑人的精神狀態。比如,在偵訊期間不讓嫌疑人睡覺、剝奪時間感,這些方法都是為了迫使嫌疑人最終崩潰、認罪,並在法庭上順利定罪。

偵查設施與設備

在安康接待室的偵訊過程中,偵訊被稱為“砲查”。安康接待室有 12 間偵訊室,每間偵訊室的牆壁使用紙板隔音,目的就是阻絕聲音流動,並且讓被關押的人陷入孤立無援的感受,這種孤獨感正是調查局想要達到的效果,讓嫌疑人失去心理支撐,進一步瓦解其意志。

⬆ 黑板寫著被偵查人是誰

偵訊室雖然狹小,卻必須容納三個人:被調查人、調查人(負責問話的人)、以及負責手寫筆錄的人。窗簾拉上後,時間感變得模糊,被調查的人會覺得自己只經歷了兩週偵訊,但實際上可能已經消失了兩個月。這種時間扭曲感是調查局的一種手段,藉由不讓被調查人休息、剝奪睡眠,最長可達四天,使精神和身體極度疲勞,最終導致他們投降認罪。

⬆ sony 監聽設備

特別的是,安康接待室在 1970 年代就開始使用高科技,包括昂貴的 Sony 麥克風和監聽設備。這些設備往往隱藏得非常巧妙,明明藏在偵查室的兩邊,但卻騙被調查人說,監聽器藏在窗戶下面,怎麼樣也找不到這些設備,讓被調查人心裡慌張。調查局利用這些技術對嫌疑人進行秘密監控和錄音,捕捉自言自語等細節,並在法庭上作為證據使用。

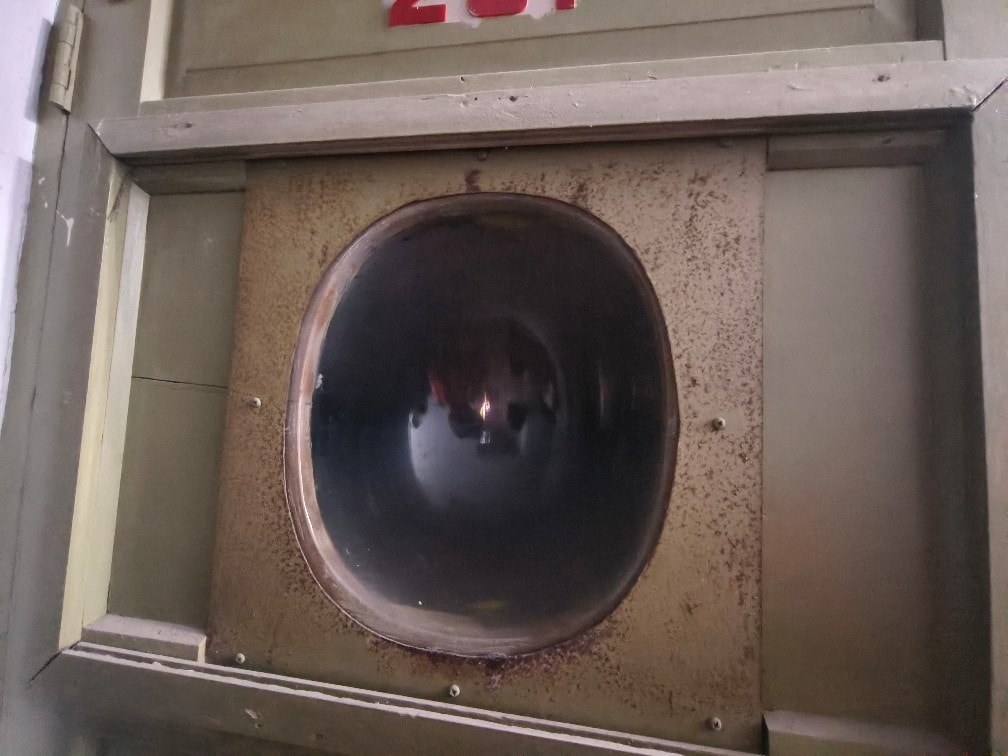

⬆ 大型偵訊室

大型偵訊室背對窗戶,有被調查人回憶,當他抬頭時看到窗外有個人頭在看他,這種現象讓他懷疑自己是不是眼花了,甚至開始懷疑是否說了不該說的話,或是否隱瞞了什麼。這種監視下的心理壓力極大,使得嫌疑人在面對無形的威脅和壓力時崩潰。

⬆ 讓被調查者覺得眼花的監視窗

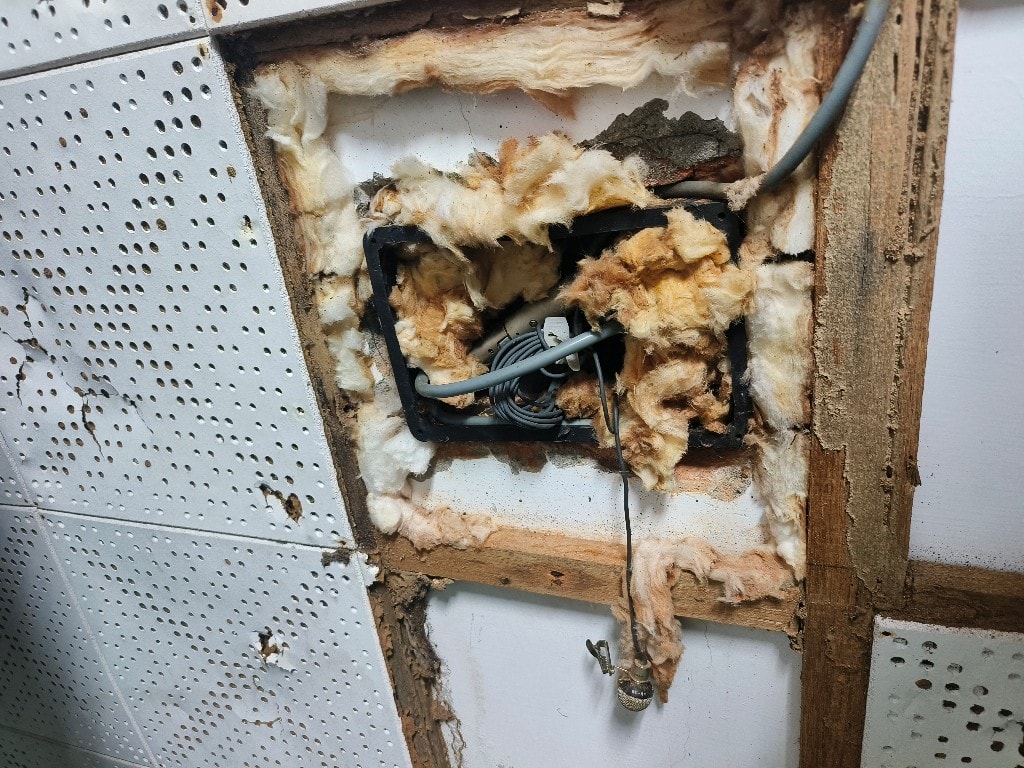

此外,偵訊室還配有監控設備,如監控窗、監控室、插座和音源切換器,並使用卡帶錄音機和錄影機,這些技術手段被用來進行非法的人身監控。這種全面的監控和心理戰術,使得被調查者在高壓下極難承受住長期折磨,最終不得不認罪或屈服於調查局的意志。

⬆ 殘留的電子設備

安康接待室區域介紹

⬆ 分區圖

生活區

生活區是給調查人員住的,當時的工作人員,都住在這邊,不能隨意進出。

⬆ 這間是套房,並不是每間都是套房

⬆ 套房內的浴室

⬆ 臉盆有生活與時代,還有一個 35 歲以上的人才會知道的物品 =_=

⬆ 工作檔案櫃

⬆ 生活區會議室

⬆ 生活區廚房

工作區

在安康接待室的偵訊過程中,如果一天內無法完成問話,嫌疑人不會立刻被釋放。為了防止嫌疑人逃跑,調查局使用一種稱為“寄押”的手段,這是將嫌疑人暫時關押起來的方式,而不需要檢察官的同意,也沒有明確的時間限制。當時,這種寄押的時限可以長達半年之久,這樣的做法在當時是合法且常見的,而現在法律則規定最多只能關押三天。

⬆ 被打通的兩間偵查室。

⬆ 上面那間偵查室,中間填起來封住

⬆ 被調查人「唯一的光」,曾被調查的對象,陳忠信說:「修房子,不可以把天井給遮蓋住,連蓋鐵皮也不可以遮住。」

⬆ 調查區的廁所

修養區裡的「號房」

⬆ 調查區,連接休養區,往下走的樓梯

⬆ 另一個角度的樓梯,設得很窄,被調查人就很難逃跑

來過安康接待室的人,他們的口述都會說,休息待在一個「地牢」或「地下室」,除了被調查的時間外,通往調查室與睡覺的地方,都會穿過”地下道”。其實是調查局利用地形,把房子蓋得像地下室,但實際上整區都沒有地下室,休息的地方窗戶架得很高,讓人以為是睡在地下室,調查局把這區,叫做「修養區」。

⬆ 這裡是被打通過的休養區,看梁柱可以發現,照片右手邊原為一條細細的走廊,右方的窗戶高聳入天,左手邊的窗戶,當時也被厚重的窗簾遮得不見天日

尚未完成偵訊的人會被單獨關在「號房」,燈火通明,不讓人感受光影變化,睡覺的床板及馬桶上面,都架有攝影機,沒水龍頭不能洗手,被調查人只能用衣服塞住馬桶,透過衣服吸水,用馬桶水來洗臉、洗澡、洗手,過著沒有尊嚴生活。

⬆ 壓克力罩,是工人建議安裝的,以往的牢房是平面,設置這個壓克力罩,頭可以更深入,沒有任一個縫隙可以藏人

送飯口,有麥克風通知你吃飯,晚上睡晚也會吵醒你重睡,怕你死掉,起來重睡。透過文獻得知,上面都會寫,被調查人睡況良好,是被潤飾過的文獻,但身處這個環境,怎麼可能睡得很好。透過後來的口述、文獻與曾經工作人員,交織出歷史的原貌。

後來的安康接待室

安康接待室在 1987 年停止使用,與台灣解嚴的政治背景密切相關的。隨著台灣進入解嚴時期,白色恐怖的遺跡逐漸失去其原有的政治功能,安康接待室的用途也隨之結束,最終被廢棄。此後,該地區被當作倉庫使用,其中包括存放法醫檢查的臟器罐子。

特別是在 2000 年代初期,據報導,一名醉犯(記者?)闖入廢棄的接待室後,意外發現了這些罐子,並看到屍體,這一事件引發了當地居民的強烈反應。居民對此十分恐慌,並向當地里長抗議,要求解決問題。事件報導後引起社會關注,其中蘋果日報的報導更是加重了社會的恐懼。

由於這樣的歷史與社會背景,安康接待室一度面臨被拆除的命運。直到 2020 年,在當地文化資產保護人士的努力下,安康接待室被提報為文化資產,成功避免被拆除。然而,當文化資產保護的提報過程進行時,許多與白色恐怖相關的物品,如臟器罐子和使用過的偵訊設備,早已不見蹤影,失去了寶貴的歷史記錄。

⬆ 遠方是喜洋洋社區,跟安康接待室距離不到 10 公尺,該社區在 1983 年開始蓋,1985 年蓋好,當時社會氛圍下,在地人也不敢問「安康招待所」是什麼建築物。

歷史是沉重的,我們會往更好的方向前進,永不倒退

這天是由暗坑文化工作室的執行長吳柏瑋,來為我們導覽介紹,他本身是安康在地人,身為在地文史者,深入了解在地文化,田野調查在地耆老口述與在地歷史故事,更深刻的帶領我們了解安康接待室。

暗坑的歷史充滿了軍事、政治、與社會的多重變遷,也是在 2009 年,被蘋果日報報導才知名,安坑的歷史讓人看到了權力運作的隱秘性,也提醒我們,這段黑暗時期對人們心靈造成的隔閡和創傷依然存在。

整理完整篇文章,心思沉重的整理文章脈絡,也感謝有這次的導覽,更深刻了解近台灣的歷史,台灣會走向更好的方向,永不走回頭路!

大台北周邊地區,歷史建物介紹請點: